Россия для начинающих: Рем Колхас о том, как он стал архитектором из-за нас

На этой неделе архитектор Рем Колхас в очередной раз приехал в Москву рассказать, как будет выглядеть новое здание «Гаража», которое он построит к 2015 году. А следом он прочитал лекцию о том, как благодаря русской литературе XIX века и конструктивизму 1920-х годов он сам стал архитектором.

Моя лекция о том, как выстроились мои отношения с Россией и русской культурой. Я расскажу несколько фактов из своей биографии — очень кратко, конечно. Если бы я говорил о себе подробно, можно было бы сделать цикл лекций с «Германией для начинающих» или «Японией для начинающих».

В моей биографии случилась целая серия событий, в которых Россия сыграла важную роль в моем развитии. Кроме того, как вы знаете, уже несколько лет я работаю в вашей стране. Можно сказать, что она во многом определила мое восприятие вещей. Повествование не будет очень связанным и последовательным — напротив, оно будет беспорядочным, как сама жизнь.

Мой отец был писателем. На книжных полках у нас дома была все переведенные на голландский книги русских писателей XIX века. С 11 до 15 лет я не занимался вообще ничем, кроме чтения, и прочитал вообще всех русских классиков от начала до конца. Я это говорю не чтобы выпендриться, а говорю, потому что действительно рос, погруженный в русскую литературу. Меня никто не заставлял, для меня чтение было все равно что удивительное приключение, и эта литература отразилась на мне во многих смыслах. Русская классика давала огромное пространство для воображения, творческой фантазии. В отрыве от политики и любых других проблем — для меня Россия ключевая страна в вопросе того, что вообще такое творчество. Интересно наблюдать за российской реальностью и тем, как реальность здесь представляют и перерабатывают российские художники. В этом смысле я сам немного русский.

Я вырос в Амстердаме. Там есть музей Стейделик, директором которого с 1945 по 1963 год был Виллем Сандберг — куратор-легенда! У него было очень определенное отношение к Казимиру Малевичу и русскому авангарду — он их обожал. С 11 до 16 лет я целые дни проводил в Стейделике, поэтому могу утверждать, что очень хорошо знаком с русским авангардом. Благодаря этому — литературе XIX века и художественному авангарду 20-х годов — у меня уже в юности зародились очень близкие отношения с вашей культурой.

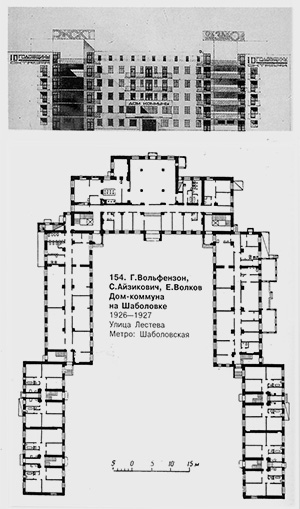

Проект дома-коммуны архитекторов Георгия Вольфензона и Самуила АйзиковичаВ 18 лет я стал журналистом, писал в основном о кино, а потом сам начал писать сценарии. Я в общем-то и планировал построить карьеру в киноиндустрии. К 23 годам я начал участвовать в съемках фильмов (Колхас, например, автор сценария к фильму «De blanke Slavin» («Белый раб») 1969 года — на тот момент самой дорогой киноленты из когда-либо снятых в Нидерландах. — Прим. ред.). Однажды одно архитектурное бюро пригласило меня сделать презентацию о фильмах, сценарии для которых я писал, в Делфт — то есть в Делфтский технический университет. Я рассказал о своих проектах, а потом из вежливости спросил, чем, собственно, занимались они сами. Оказалось, что они готовили выставку о русском конструктивизме. Так я в первый раз познакомился с русской авангардной архитектурой. Мне показали чертежи дома-коммуны с квартирами-ячейками. Здание было таким минималистским, упрощенным — меня это поразило. Каждая квартира-ячейка была чем-то вроде индивидуального жилища — для единственного человека. Эти помещения образовывали целую цепь ячеек, и цепь прерывалась на здании, в котором содержатся все коммунальные удобства (по такому принципу в Москве было построено здание Наркомфина и несколько других менее известных домов-коммун. — Прим. ред.). В этом здании не было ничего особенного в архитектурном плане, но мне тогда пришло в голову, что можно писать не только сценарии к фильмам, но сценарии к целым странам, к городам.

Проект дома-коммуны архитекторов Георгия Вольфензона и Самуила АйзиковичаВ 18 лет я стал журналистом, писал в основном о кино, а потом сам начал писать сценарии. Я в общем-то и планировал построить карьеру в киноиндустрии. К 23 годам я начал участвовать в съемках фильмов (Колхас, например, автор сценария к фильму «De blanke Slavin» («Белый раб») 1969 года — на тот момент самой дорогой киноленты из когда-либо снятых в Нидерландах. — Прим. ред.). Однажды одно архитектурное бюро пригласило меня сделать презентацию о фильмах, сценарии для которых я писал, в Делфт — то есть в Делфтский технический университет. Я рассказал о своих проектах, а потом из вежливости спросил, чем, собственно, занимались они сами. Оказалось, что они готовили выставку о русском конструктивизме. Так я в первый раз познакомился с русской авангардной архитектурой. Мне показали чертежи дома-коммуны с квартирами-ячейками. Здание было таким минималистским, упрощенным — меня это поразило. Каждая квартира-ячейка была чем-то вроде индивидуального жилища — для единственного человека. Эти помещения образовывали целую цепь ячеек, и цепь прерывалась на здании, в котором содержатся все коммунальные удобства (по такому принципу в Москве было построено здание Наркомфина и несколько других менее известных домов-коммун. — Прим. ред.). В этом здании не было ничего особенного в архитектурном плане, но мне тогда пришло в голову, что можно писать не только сценарии к фильмам, но сценарии к целым странам, к городам.

В случае с тем домом-коммуной сценарий был очень радикальный, но он показывал саму структуру семейной жизни. Так мне и пришло в голову, что, возможно, мне не стоит посвящать свою жизнь кино, а стоит заняться архитектурой. Это очень интересная сфера, она позволяет писать планы развития сюжетов без какой-то кинематографической тривиальности. Кино — это просто рассказ без какого-то жизненного потенциала, а архитектура позволяет привнести собственные идеи в реальную жизнь.

Затем я, конечно, заинтересовался тем, какая культура и политическая система могли родить подобные архитектурные идеи. Понятно, что конструктивизм — очевидный результат революции, отражение политической идеологии. Такие кардинальные смены эстетики возникали и в других государствах после радикальных политических изменений.

Когда я стал разбираться, одной из первых вещей, которые меня поразили, был Вхутемас (Высшие художественно-технические мастерские, где преподавали Малевич, Кандинский, Лисицкий и Мельников. — Прим. ред.). Это удивительное учреждение, которое принимало не только представителей московской элиты. Студентов набирали по всей России, часто таланты отыскивались в деревнях. Там по-новому понимали архитектуру, и эта школа могла превратить человека — хоть москвича, хоть выходца из какой-нибудь деревни в Сибири — в настоящего художника или архитектора за рекордное время.

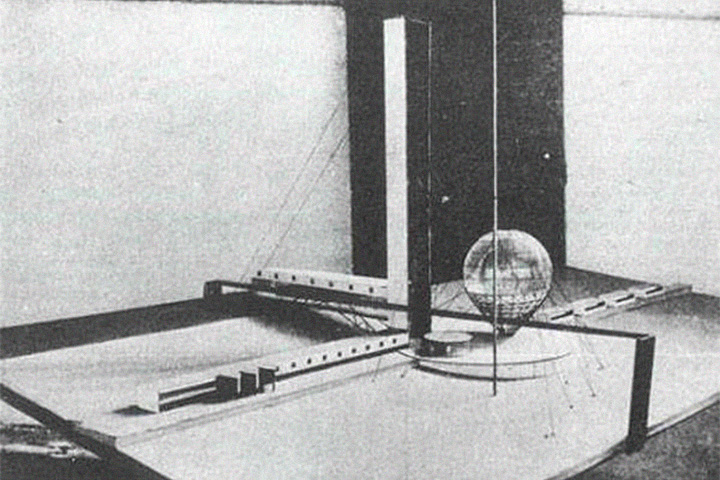

Проект Института библиотековедения имени Ленина на Ленинских горах архитектора Ивана Леонидова

Особенно меня увлекла фигура Ивана Леонидова, одного из выпускников Вхутемаса. До 20-х он был иконописцем. Когда он стал сколько-нибудь известен, его пригласили в Москву и приняли в одну из мастерских. Звездой он стал моментально — не только в рамках школы, но и на международном уровне — благодаря его проекту Института библиотековедения имени Ленина в Москве на Ленинских горах. Он придумал здание сферической формы, в котором расположились бы аудитории института. Даже по нынешним меркам это очень современная идея. А рядом была башня книгохранилища и фуникулер. Очень красивая творческая затея, при этом напрямую связанная с политической идеологией страны, и невероятно свежая.

Изначальная попытка конструктивистов модернизировать систему, представить другую, более монументальную эстетику, создать новый архитектурный язык — социалистического реализма — все эти вещи также повлияли на Леонидова. На Западе рассказывали, что российских архитекторов чуть ли не заставляли переходить через себя, делать то, что им не нравилось. Но я думаю — и это относится не только к конструктивизму и соцреализму, но к архитектуре в целом, — что лучшие архитекторы не борются с собственными представлениями о красоте, выполняя работу. Думаю, Леонидов был одним из таких архитекторов — он работал в рамках функционального соцреализма, но оставался при этом очень свободным. Он вообще был удивительным человеком. Например, рисовал чертежи белым по-черному, а не наоборот. Сначала я думал, что это эстетическое решение, но, как оказалось, это просто был способ ускорить работу. Он рисовал на черной доске белым мелком, как школьный учитель. Мелом он мог сделать чертеж за ночь. В конце концов, мы с друзьями решили написать о нем книгу и отправились в Москву. Все это было до того, как я пошел учиться на архитектора.

До приезда в Москву у нас, конечно, было определенное представление о том, что бы мы там увидели. Нам казалось, это будет некий светящийся город с этим прекрасным Кремлем и так далее. Но то, что мы обнаружили, оказалось полной противоположностью — городом с какой-то невероятно простой жизнью, очень отличной от той, которую люди вели на Западе. Я начал понимать кое-что о коммунизме — это революционная система, но, с другой стороны, все, что коммунизм не поглотил и не изменил до неузнаваемости, он не тронул вообще. Если в Европе и Америке все менялось постепенно и последовательно, то здесь, как мне казалось, вещи либо полностью преобразовывались, либо оставались неизменными.

Очередь в Мавзолей В.И.Ленина, 1960-е годы

Улицы в Москве были удивительно пустыми. Я в жизни не видел таких широких улиц, даже представить себе таких не мог, но жизни, казалось, в городе не было вообще. При этом пустота каким-то образом была уместная. Время от времени она почти что каллиграфично наполнялась — конечно же, парадами. Коммунизм разукрашивал этот пустой город масштабными церемониями. Исполинские пространства использовались только для проведения парадов — и больше ни для чего. Окна моей гостиничной комнаты выходили на Кремль, Красную площадь и Мавзолей, куда очередь, кажется, не кончалась никогда. На площади не происходило больше ничего — только люди, которые хотят посмотреть на вождя. Опять же, удивительная форма общественной жизни, которая заполняла эту пустоту. Все, что я видел, было декорацией к политической сцене. Для меня все это было настоящим откровением. С этого момента вся Россия стала для меня нескончаемой чередой открытий, многие из которых сломали мои собственные стереотипы, в том числе о тоталитаризме, о том, как русские представляют себе уклад жизни. Россия полностью изменила мой взгляд на вещи.

К началу 90-х здание Наркомфина и без того находилось в удручающем состоянии. Въехавшие сюда казино, магазин итальянской мебели и другие предприятия сохранению уникального памятника конструктивизма не способствовали

После того как мы поселились в отеле, первое, что мы хотели увидеть, — современную архитектуру. Мы, собственно, ради нее и приехали. Сперва отправились посмотреть здание Наркомфина Моисея Гинзбурга. Мы, конечно, хотели пойти посмотреть коридор, разделяющий здание с квартирами и пространство с коллективными удобствами. Такого раньше нигде не было, а потом идею Гинзбурга использовал Ле Корбюзье в Марселе, именно это сделало Корбюзье известным. В то время в Москве нельзя было свободно передвигаться туристам, поэтому с нами ходил гид по архитектуре. Это была очень милая женщина, но она была в отчаянии и совсем не понимала, почему мы хотим посмотреть Наркомфин. Сама она находила его крайне уродливым и неинтересным. Мы стояли рядом со зданием, за ним было видно высотку на Кудринской площади, и наш гид совершенно не могла взять в толк, почему мы хотим смотреть Наркомфин, а не высотку. Мне же напротив было невдомек, как высотка может казаться кому-то более интересной, чем Наркомфин.

Высотка, впрочем, была небезынтересная, правда, больше в плане истории. Женщина рассказала, что это здание было посвящено авиаторам и космонавтам. Там даже жил Гагарин (о том, что Юрий Гагарин жил в высотке на Котельнической, Колхас писал в одной из своих книг, однако это не так. — Прим. ред.). Россия вообще была немного помешана на небе и космосе.

Другим удивительным открытием стало московское метро. Пожалуй, самый удивительный элемент — то, как построены линии. Все города — по сути сети. А тут совсем наоборот — все линии ведут в центр, по крайней мере так было в 1965 году. В метрополитене мне очень понравилось, как вы применяете иконографию. Искусство декорирования было важно и на Западе, но в наших изображениях не было политических символов. А московское метро, как никакой другой медиум, несло в себе очень определенное сообщение, работало как пропаганда не хуже газет. Возможно, в этом есть что-то поверхностное, когда кто-то приезжает сюда и наслаждается тем, от чего другие страдали. Если это так, то я приношу свои извинения, не хочу никого обидеть. Я просто делюсь с вами своими мыслями.

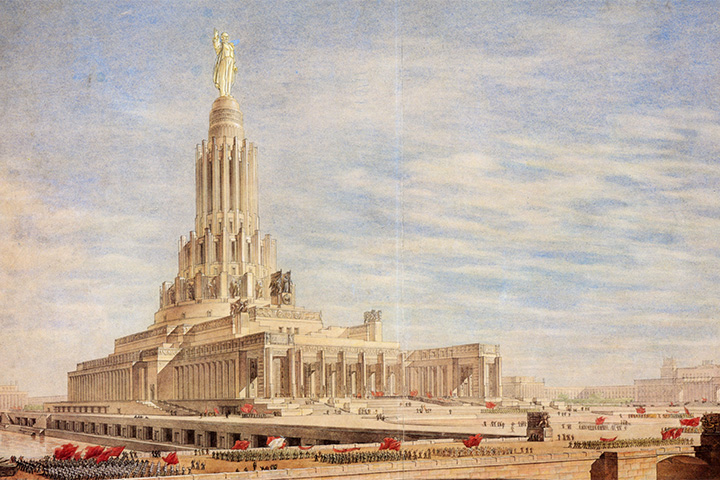

Дворец Советов должен был стать восьмой сталинской высоткой. Ради его возведения в 1931 году снесли храм Христа Спасителя. В 1941 году проект заморозили, а позже в фундаменте дворца построили бассейн «Москва»

Говоря о политике, хочу вспомнить еще один памятник в Москве — Дворец Советов, который начали строить, но так и не закончили из-за войны, а затем превратили в огромных размеров открытый бассейн, в который ходили даже зимой. Во всей этой ситуации было большое русское противоречие. Мне всегда говорили, что при советском режиме архитектура была предана конструктивизму — простоте и функциональности. А на деле я обнаружил этот памятник абсолютного гедонизма в самом центре города — такого масштаба, который я едва мог воспринять.

Это первое путешествие в Москву позволило мне избавиться от всех предрассудков, перестать смотреть на архитектуру с инженерной точки. Я понял, что нельзя рассматривать только современную архитектуру и интересоваться только квартирами-ячейками, нельзя игнорировать культуру, в которой все это появилось, и пропускать мимо ушей весь нарратив, который стоит за этой архитектурой. Я благодарен России, за то что она расширила мое восприятие, образ мышления. Без нее я никогда бы не стал архитектором.

Но конечно, есть и другая часть истории. В конце 60-х студентом я переехал в Нью-Йорк. И с удивлением обнаружил, что у социалистического реализма было много общего с господствовавшим тогда в Европе и Штатах постмодернизмом. Оба стиля разделяли одну и ту же эстетику, но предполагали при этом совершенно противоположные идеологии. Постмодернизм воплощал культуру потребления, заставлял вещи выглядеть более привлекательными. Соцреализм прославлял доступность вещей. Как представителю западной культуры, мне, конечно, было проще понять этику постмодернизма, и по той же причине выступать против него.

Модель здания, построенного по модели «Лаборатории сна» (или «Сонной Сонаты») Константина Мельникова

Кто угодно бы заметил некоторое противоречие в том, что мне была интересна и Россия, и Америка. Но на самом деле ассоциировать конструктивистские формы и эстетику Малевича с Нью-Йорком было совсем несложно. Они были очень похожи на архитектурный язык в Америке в то время. Архитектура 30-х годов — сталинизм в Стране Советов и ар-деко в Америке — имела очень много общего, поэтому мне было легко находить связь и с тем, и с другим миром.

Я начал писать «Нью-Йорк вне себя», когда книга о Леонидове еще не была закончена. Во время исследования я понял, что дело было даже не в конформной схожести, а в источниках вдохновения. У Константина Мельникова была одна интересная идея — «Лаборатория сна». Проект предполагал дормитории, построенные под наклоном, где звучали бы звуки музыки, пение птиц и так далее, но главное, он продумал систему кондиционирования воздуха, которая помогала вызывать разные виды сна. Уоллес Харрисон (один из архитекторов Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке. — Прим. ред.) приезжал в Москву и встречался с Мельниковым, и когда шло строительство мюзик-холла Radio City (киноконцертный зал, часть Рокфеллеровского центра. — Прим. ред.), проект позаимствовал некоторые идеи «Лаборатории сна» — в частности, в самом начале, в 30-е годы, в Radio City действительно использовали синтетические газы, который Мельников предлагал для рабочих спален. Я был тогда счастлив обнаружить реальную связь между Россией и Штатами, пересечение двух миров.

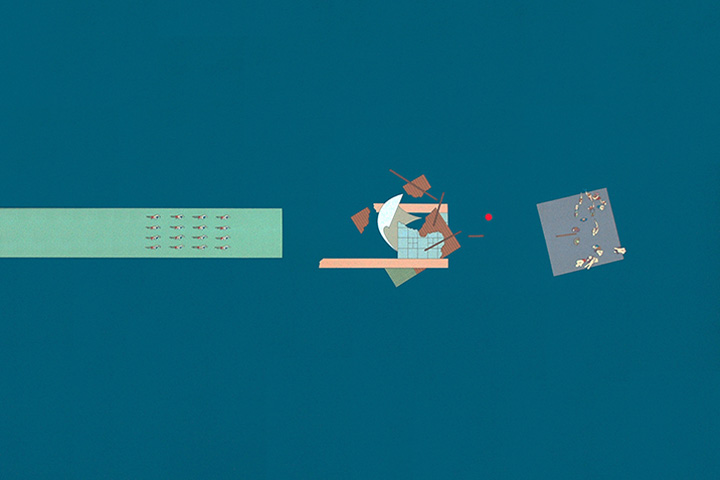

«Плывущий бассейн» Рема Колхаса

Нью-Йорк между тем все больше и больше сходил с ума по постмодернизму, который мне не нравился. В качестве протеста в конце книги «Нью-Йорк вне себя» я написал одну историю. Она была выдуманная, вдохновленная Иваном Леонидовым. История была такая: русские архитекторы построили бассейн — очень простой, по форме совершенно не интересный, зато передвижной. Сюжет был в том, что в 30-е годы русским архитекторам в СССР стало так сложно жить, что с помощью этого бассейна они решили сбежать в Нью-Йорк. Они синхронно плыли в одном направлении, от чего сам бассейн двигался в сторону Нью-Йорка. Путь занял много времени, и в Нью-Йорке они оказались только в 70-е — уже стариками. На рисунке видно, что бассейн уткнется во Всемирный торговый центр — архитектурно такой же чистый, не чрезмерный, как искусство Леонидова. В этом была моя полемика с постмодернизмом. Я считал, что постмодернизм был искусственным.

Вот такие у меня были отношения с Нью-Йорком до конца 70-х. И между тем, это была еще одна глава моих отношений с Россией. Все драматические события в истории вашей страны отражались и на ее архитектуре и удивительным образом — на моих взглядах.