Фильм на выходные «Время любить и время умирать» Дугласа Сирка

Каждую пятницу Станислав Зельвенский, опираясь на собственную интуицию, выбирает хороший старый фильм, способный украсить выходные и помочь дожить до понедельника.

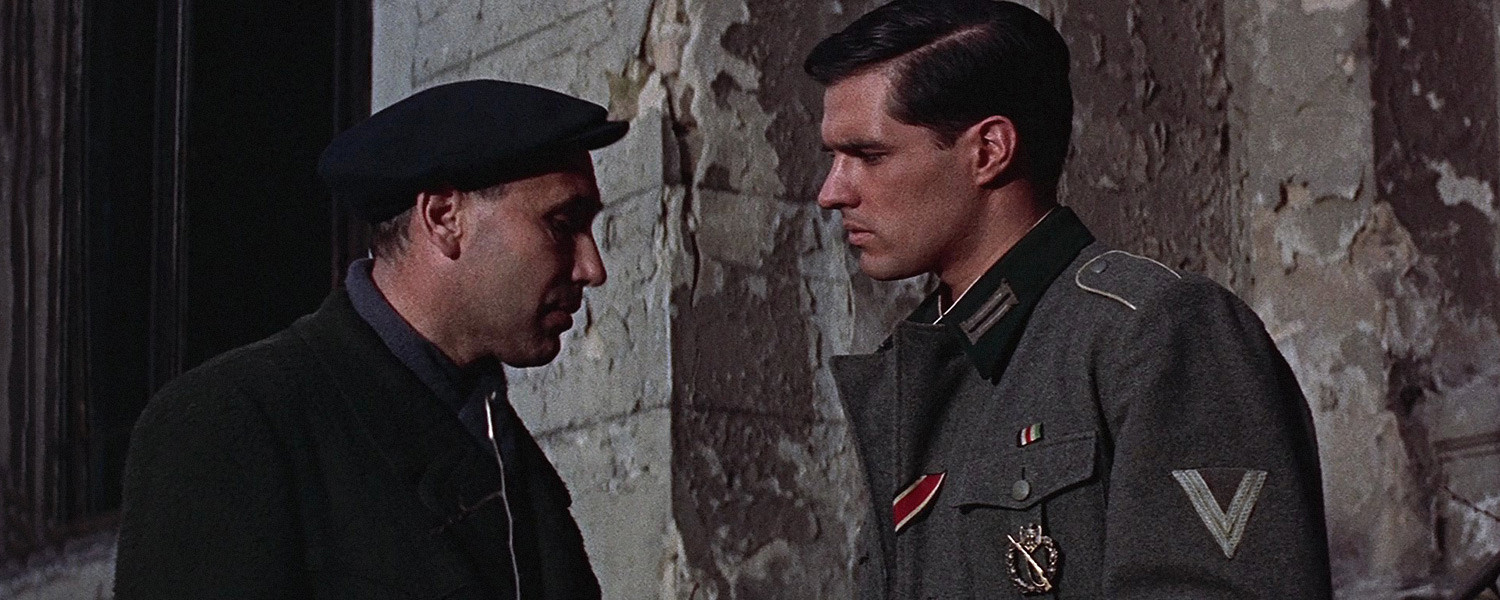

1944 год, замерзшие немецкие солдаты отступают на Восточном фронте. Рядовой Вермахта по имени Эрнст Гребер (Джон Гэвин) впервые за два года получает увольнительную и отправляется на три недели в родной городок. Тот уже вовсю бомбят союзники, на месте греберовского дома — развалины, про родителей ничего не известно. Пытаясь разузнать что-то об их судьбе, Эрнст навещает квартиру семейного врача. Доктор, как выясняется, давно в концлагере, зато на месте его подросшая дочь Элизабет (Лизелотта Пульвер), с которой у рядового начинается страстный роман.

Молодой критик журнала Cahiers du cinema Жан-Люк Годар в 59-м написал про «Время любить и время умирать» («A Time to Love and a Time to Die», 1958) восторженную, хотя и по обыкновению крайне развязную заметку, которая начинается со слов «я обожаю страусов», а заканчивается утверждением: «Кто не видел, как Лизелотта Пульвер бежит по бережку какого-то там, не знаю, Рейна или Дуная, вдруг наклоняется, чтобы скользнуть под бревном, а потом, хоп, снова выпрямляется, — тот, считай, ничего не видел». Особо Жан-Люк отметил «самое прекрасное название в истории кино», выстроив целую философскую концепцию на том факте, что студия изменила название романа Ремарка «Время жить и время умирать». На самом деле, leben превратилось в lieben без всякого участия Universal Pictures: так решил английский переводчик книги. Но Годар все равно, конечно, был совершенно прав.

Дуглас Сирк, один из самых феноменальных голливудских режиссеров середины прошлого века, к концу 50-х был одновременно на вершине и излете своей карьеры: через год он снимет «Имитацию жизни» и внезапно уйдет на пенсию. Его раскидистые мелодрамы, с трудом влезавшие даже в тогдашние широкоэкранные форматы, еще не признали высокой классикой — для современников он был популярным автором кинематографического «мыла». Относится ли к этому жанру Ремарк, вопрос дискуссионный, но в любом случае его экранизация не такой уж неожиданный шаг для человека, который бежал из Германии в 1937-м, и прежде чем стать Дугласом сорок лет прожил Гансом. Сын Сирка от первого брака состоял в гитлерюгенде, в детстве снимался в нацистских фильмах, а потом отправился на Восточный фронт, где и погиб. Режиссер не афишировал эти факты, но, разумеется, прекрасно помнил и двадцать лет спустя.

Победители пишут историю не только в учебниках — фильм, с сочувствием рассказывающий о солдате вермахта, был принят не без недоумения. Собственно, по сей день подобные сюжеты можно пересчитать по пальцам, и даже «Письма с Иводзимы» Иствуда шли с налетом скандальности — что уж говорить про 50-е. Но, конечно, только слепой может найти в романе Ремарка или этом фильме попытку снять вину с немецкого народа и переложить, скажем, на нацистское руководство. Напротив, чем ближе нам становятся герои, тем отчетливее и трагичнее мораль этой истории: вина одна на всех. Ее вынуждены нести и фронтовик Гребер, и его школьный друг, пухлый сын молочника, заделавшийся в тылу большим начальником, и дочка репрессированного врача, и психопат из гестапо, по ночам лабающий на рояле. И даже неулыбчивый профессор, скрывающий евреев, — эту роль весомо сыграл сам Ремарк, благословивший таким образом фильм Сирка.

«Я всю жизнь мечтала побывать в Париже, — восклицает Элизабет, — но теперь нас там никогда не будут ждать, не правда ли... А Голландия с ее каналами и лодочками. Там нам тоже не обрадуются?» «Голландия? Вряд ли», — мягко отвечает Эрнст. Что ему Париж, он уже понимает то, что мы понимаем с самого начала: рок давным-давно назначил ему свидание и нервно прохаживается под часами, а эта увольнительная — лишь мимолетная отсрочка от него.

Поверх матрицы военного фильма Сирк строит мелодраму об обреченной любви со своим обычным размахом. Такого Ремарка не было прежде и не будет никогда: пока идут начальные титры, на фоне ослепительно голубого задника дрожит розовыми лепестками деревце, за полторы минуты проживая драматическую смену времен года. Позднее оно еще мелькнет в фильме и окажется его центральной метафорой — опаленное разрывом бомбы и оттого зацветшее не в сезон.

Любимец Сирка Рок Хадсон был, видимо, слишком взрослым для роли, и режиссер нашел другого двухметрового брюнета, Гэвина, который впоследствии едва не станет Джеймсом Бондом, а при Рейгане отправится послом США в Мексику. Сирк умел, что называется, сделать красиво, как никто другой в этом бизнесе, — красив рядовой в новенькой чужой форме, красив разбомбленный собор, в котором укрываются беженцы, красив в своем жутковатом уродстве молодой Клаус Кински в гестаповских подвалах, красив обледенелый труп немецкого офицера, на который натыкаются его сослуживцы. Но эта китчевая красота, эти неземные цвета и скульптурные мизансцены в фильмах Сирка неизменно камуфлируют соразмерные подавленные эмоции: боль, фрустрацию, отчаяние. И иронию режиссера, его ум, его внимание к деталям — к икоте Элизабет, прерванной авиаударом, или к бревну, приглянувшемуся Годару. «Любить» вместо «жить» — как единственный антоним смерти — это, действительно, было так по-сирковски.

Пару десятилетий спустя в другой галактике Алексей Герман снимет «20 дней без войны» — фильм, в сущности, с таким же сюжетом. В финале советские солдаты, удаляясь к горизонту, навстречу Эрнсту Греберу, будут весело делиться: «Я недавно американский журнал видел — как у них женщины в таком виде сниматься соглашаются?»