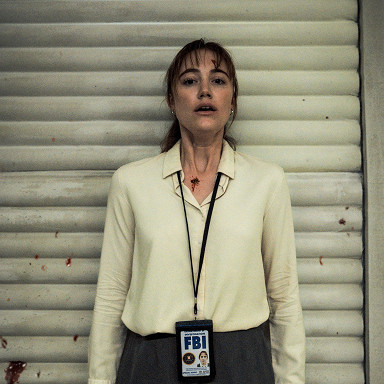

В тихом-претихом пригороде одной спокойной ночью семнадцать третьеклассников выходят из дома в 2 часа 17 минут и бегут в темноту, будто пересмотрев аниме про Наруто. Ничего смешного: все усилия родителей и полиции по поиску детей тщетны, а детский закадровый голос сразу заявляет, что, несмотря на правдивость истории, вы о ней не прочитаете в газетах, ведь жителям пригорода было попросту «стыдно» за то, что они не смогли разобраться в таком очевидном деле. Голос, конечно, лукавит, ведь распутать эту загадку сложнее, чем проводные наушники, завалявшиеся на дне рюкзака младшеклассника. Для этого понадобится размашистое постмодернистское кинополотно, в котором методически рассказываются истории полудюжины персонажей, начиная с классной руководительницы пропавших учеников (Джулия Гарнер).

Знать заранее хоть какие‑то виражи этих американских горок — портить себе удовольствие от просмотра, поэтому лучше просто пристегнуть ремни и затаить дыхание.

Когда в последние годы речь заходила о новой волне модных инди-хорроров, так много было сказано об их подтексте — о травмах и социальных посылах, что осталось почти не проговоренным то, как устроен, собственно, текст. А ведь в нем новаторства было не меньше — взять два ключевых хита этой волны: «Реинкарнацию» Ари Астера от A24 и «Собирателя душ» Осгуда Перкинса от Neon. Там, где хоррормейкеры прошлого подчеркивали непостижимость сверхъестественного, эти режиссеры с хирургической методичностью раскрывали во всех подробностях секретные оккультные механизмы и чуть ли не бюрократические детали сатанинских заговоров. Зак Креггер снял «Орудия» не для независимой студии, а для мейджора Warner Bros., в этом году отметившегося сразу несколькими карт-бланшами для самых бесстрашных жанровых авторов, и довел эту идею въедливого оккультизма до абсолюта. Креггер гиперактивно переключает точки зрения, вырисовывает психологические портреты каждого из героев с романной точностью, после чего заставляет их чертить под линейку эзотерические карты города и использовать вызов родителей в школу и визит органов опеки на дом в качестве запрещенного приема.

Как и Астер с Перкинсом, Креггер тесно связан с миром комедии: начинал в скетч-труппе The Whitest Kids U’Know«Самые белые парни, каких вы только знаете» в переводе с английского. (в России на канале «2×2» их шоу выходило под названием «Городские приматы»), последний их совместный фильм с Креггером в качестве актера и сценариста вышел в прошлом году и был посвящен памяти одного из участников труппы. Немудрено, что, когда креггеровское вглядывание в банальные механизмы сверхъестественного ужаса приводит к откровенно абсурдным открытиям, режиссер не против того, чтобы в одно и то же мгновение некоторым зрителям стало до дрожи страшно, а другим — смешно.

Такая уверенность в собственном повествовании и даже безбашенность (скажем, когда Креггер превращает кульминационный рукопашный бой в буквальный скетч «Монти Пайтонов») искренне восхищает в эпоху развлекательного кино, выверенного до миллиметра продюсерами, комиссиями и тестовыми показами. Авторы, которые из кожи лезут, чтобы удивить и поразить, — всегда на вес золота. Да, яростный Бенедикт Вонг с выпученными глазами из трейлера успел стать небольшим мемом в твиттере, да и героиня Эми Мадиган наверняка тоже стала бы мемом, покажи ее студия заранее, однако режиссеры-миллениалы мемов не только не боятся, но и приветствуют.

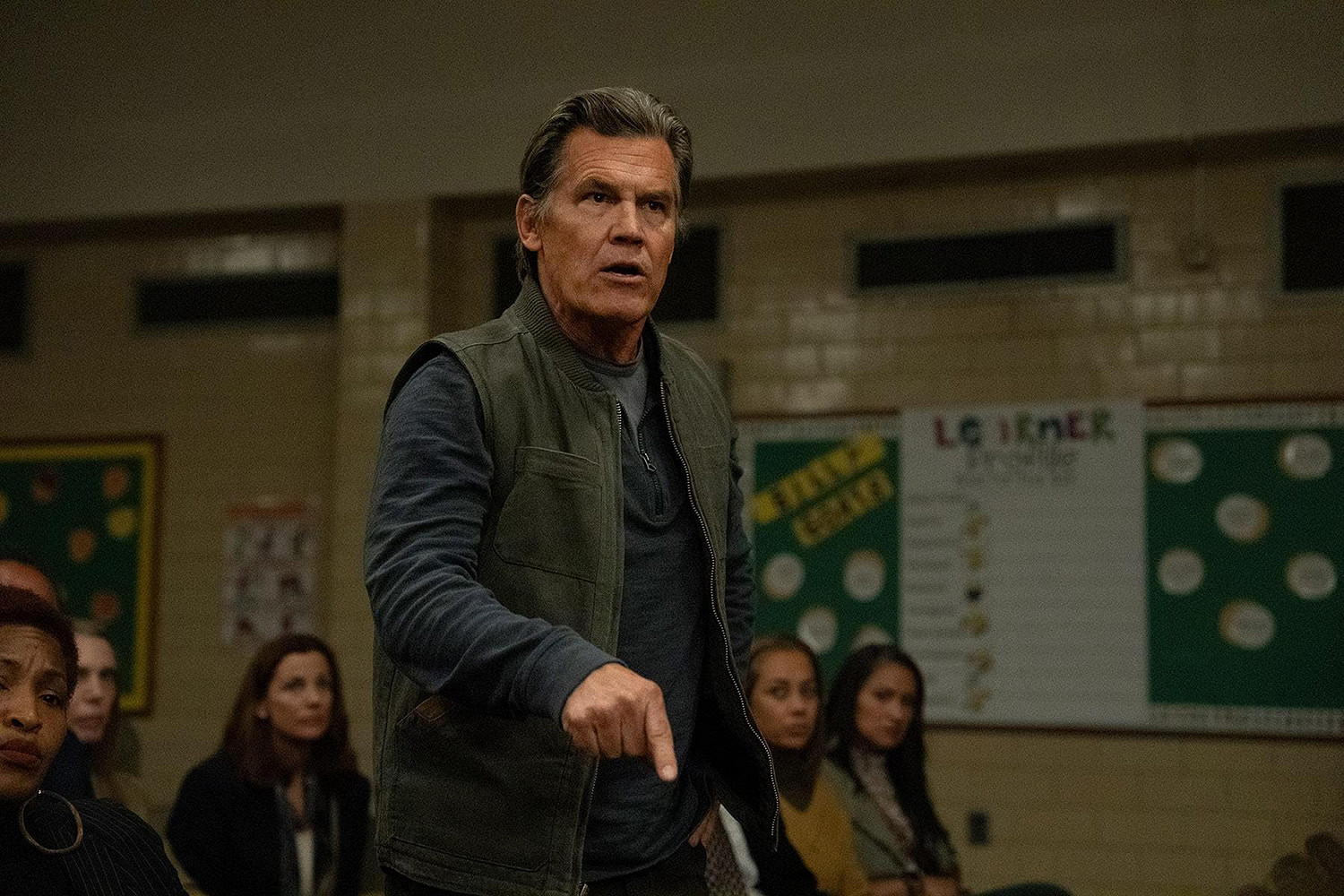

Если придираться, то, пожалуй, в фильме на одну главку больше, чем нужно: конкретно короткая часть от лица копа (Олден Эренрайк) меньше всего относится к основной интриге, демонстрирует меньше всего харизмы персонажа и с минимальным дискомфортом могла бы быть выкинута. Зато Джош Бролин предсказуемо монументален в роли скорбящего родителя, в каждой сцене с которым благодаришь небеса за то, что в занятой график Педро Паскаля съемки в последний момент не вписались. Крадет внимание и Остин Абрамс, будто бы отчаянно отыгрывающийся после того, как в аналогичным образом структурированном первом сезоне «Эйфории» ему личного эпизода не хватило.

В конечном итоге «Орудия» — уже не сборник черных анекдотов с неожиданными концовками, как креггеровский «Варвар», а последовательно продуманный и равномерно увесистый кинороман в традициях гипертекстовых фильмов Олтмана и Андерсона (последнее сравнение — с подачи самого режиссера) или сумасшедших постмодернистских нуаров о тайной жизни школьников авторства Тэцуи Накасимы. Впрочем, сравнения излишни: не будет преувеличением сказать, что в эпоху пастишей и оммажей это пример такого свежего и оригинального кинематографа, который студийный Голливуд едва ли помнит. Вполне возможно, что мы как раз и живем в пиковую эпоху жанра, на которую будущие зрители будут оборачиваться с искренней завистью.

Никиты Лаврецкого