Палаты бояр Романовых

Небольшое и многократно перестроенное здание в «Зарядье» — единственное, что осталось от некогда огромной усадьбы Романовых. Сегодня палаты числятся филиалом Исторического музея, а идти туда стоит, чтобы проникнуться духом допетровской Москвы.

Первый музей на этом месте появился еще в середине XIX века — представители династии уважали семейную историю. Пережили палаты, революцию и несколько масштабных реставраций, а последний капитальный ремонт пришелся на 2010-е. Текущая экспозиция посвящена скорее не Романовым, а боярам как классу. В музее рассказывают о том, как дом делился на мужскую и женскую половины, показывают богато украшенные парадные и личные покои. Интерьеры, само собой, восстановленные, зато экспонаты прямиком из XV–XVI веков. Вход только по сеансам, поэтому билеты лучше покупать заранее.

Старый английский двор

Тоже «Зарядье», и тоже палаты. Во времена Ивана Грозного здание было отдано под «офис» английской торговой «Московской компании». Царь пытался налаживать связи с Европой, поэтому заморские «бизнесмены» получили серьезные налоговые льготы и возможности для купли-продажи товаров. Здесь устраивались деловые приемы, собирались важные люди, а еще хранилась казна. Англичан выселили в 1649-м, после чего палаты переходили из рук в руки, в 1960-е старейшее представительство иностранного государства едва не снесли вместе с другими зданиями Зарядья. Только благодаря стараниям археологов его удалось сохранить. Правда, музей открыли лишь в 1990-е, зато в присутствии королевы Елизаветы II, приехавшей с визитом в Россию.

Экспозиция посвящена быту английских купцов допетровской Руси. Показывают даже настоящую мебель эпохи Тюдоров, но главная ценность музея — само белоснежное здание, похожее на терем с иллюстраций Билибина, в Москве их осталось очень мало.

Музей-квартира Майи Плисецкой

В доме 25/9 по Тверской улице балерина прожила с мужем-композитором Родионом Щедриным почти тридцать лет. После 1991-го пара проводила больше времени в Германии, но регулярно возвращалась в Россию, останавливаясь в той же московской квартире. А став вдовцом, Щедрин передал недвижимость Театральному музею им. Бахрушина.

Несмотря на музейный статус, квартира до сих пор выглядит обитаемой: повсюду расставлены личные фотографии, полки стеллажей заполнены сувенирами из поездок, а на туалетном столике сохранились любимые духи хозяйки. Любопытный факт: как и у многих советских людей, у Плисецкой и Щедрина над кроватью висел ковер. Правда, в их случае это была работа Фернана Леже. Отдельная экспозиция посвящена нарядам и сценическим костюмам. Попасть сюда можно только в составе организованной экскурсии, но сеансы доступны почти каждый день.

Музей русской иконы

Вероятно, лучшая коллекция русской иконописи, которую можно увидеть в столице за пределами Третьяковской галереи. Собрание частное — до своей смерти в 2019-м коллекционер и меценат Михаил Абрамов кропотливо искал и выкупал изображения святых, церковную утварь, а также древние христианские памятники. Кстати, не только русские — в музее есть экспонаты, относящиеся к византийскому и греческому искусству, некоторые из них были созданы еще в VI веке.

Вход бесплатный — это принципиальная позиция музея, но чтобы попасть на экскурсию (также безвозмездную) нужно записываться заранее. Особого религиозного рвения от участников не ждут, рассказывая об иконописи с позиций истории и искусствоведения. Помимо обычных обзорных прогулок проводятся и специфические экскурсии — например, посвященные христианскому искусству Эфиопии.

Музей «Садовое кольцо»

Переживший и пожар 1812-го, и советский Генплан, особнячок на проспекте Мира скрывает экспозицию, посвященную одному из старейших районов города — Мещанскому. Здесь можно узнать о том, кем были первые жители Мещанской слободы, как возводили, а потом ломали Сухареву башню, почему у Сретенки плохая репутация, и без каких вещей не обходился ни один хороший дом.

«Садовое кольцо» принимает посетителей с конца 1990-х, и сегодня это часть разветвленного Музея Москвы. С апреля 2025-го открыта обновленная постоянная экспозиция, бывают и интересные временные выставки. Например, можно ознакомиться с нереализованными архитектурными проектами XX века.

Две квартиры Маяковского

Пока Музей Маяковского в Лубянском проезде закрыт на капитальный ремонт, превратившийся в едва ли не главный столичный долгострой, приобщиться к творчеству поэта можно по другим адресам.

На Большой Пресне, 36, в Доходном доме купца Моисея Кочубея, с 1913-го по 1915-й Маяковский жил с матерью и сестрами. Семейство занимало четырехкомнатные апартаменты, где юному поэту отводилась крохотная «коморка». После того как он вырвался в самостоятельную жизнь и переехал в Петербург, родственники нашли жилье поменьше и подешевле. Но уже в 1960-е годы по инициативе сестры Маяковского Людмилы тут развернулась небольшая выставка, а с 2017-го заработал полноценный музей. Существенная часть экспозиции посвящена дочери Маяковского Патрисии Томпсон.

Вторая открытая для посещения квартира Маяковского находится в Студенецком переулке. Она принадлежала Людмиле Маяковской, всю жизнь хранившей память о знаменитом брате, собирая связанные с поэтом вещи. После ее смерти квадратные метры законсервировали, а полвека спустя превратили в Музей семьи Маяковских.

Обе квартиры открыты для широкой публики, но для посещения нужно заранее покупать билеты на сеансы.

Музей русского лубка и наивного искусства

В небольшом особняке в районе Сретенки собрана довольно обширная коллекция живописи, графики, гравюр и печатных листов. Здесь классический русский лубок XIX века гармонично соседствует с советским, а также современным ар-брютом, неординарным и очень талантливым. Необычный подход к экспозиции объясняется просто: разнесенные во времени лубок и наивное искусство объединяют детский взгляд на мир, обращение к фольклору и фантастические сюжеты.

Помимо основной экспозиции музей регулярно проводит выставки и детские мастер-классы.

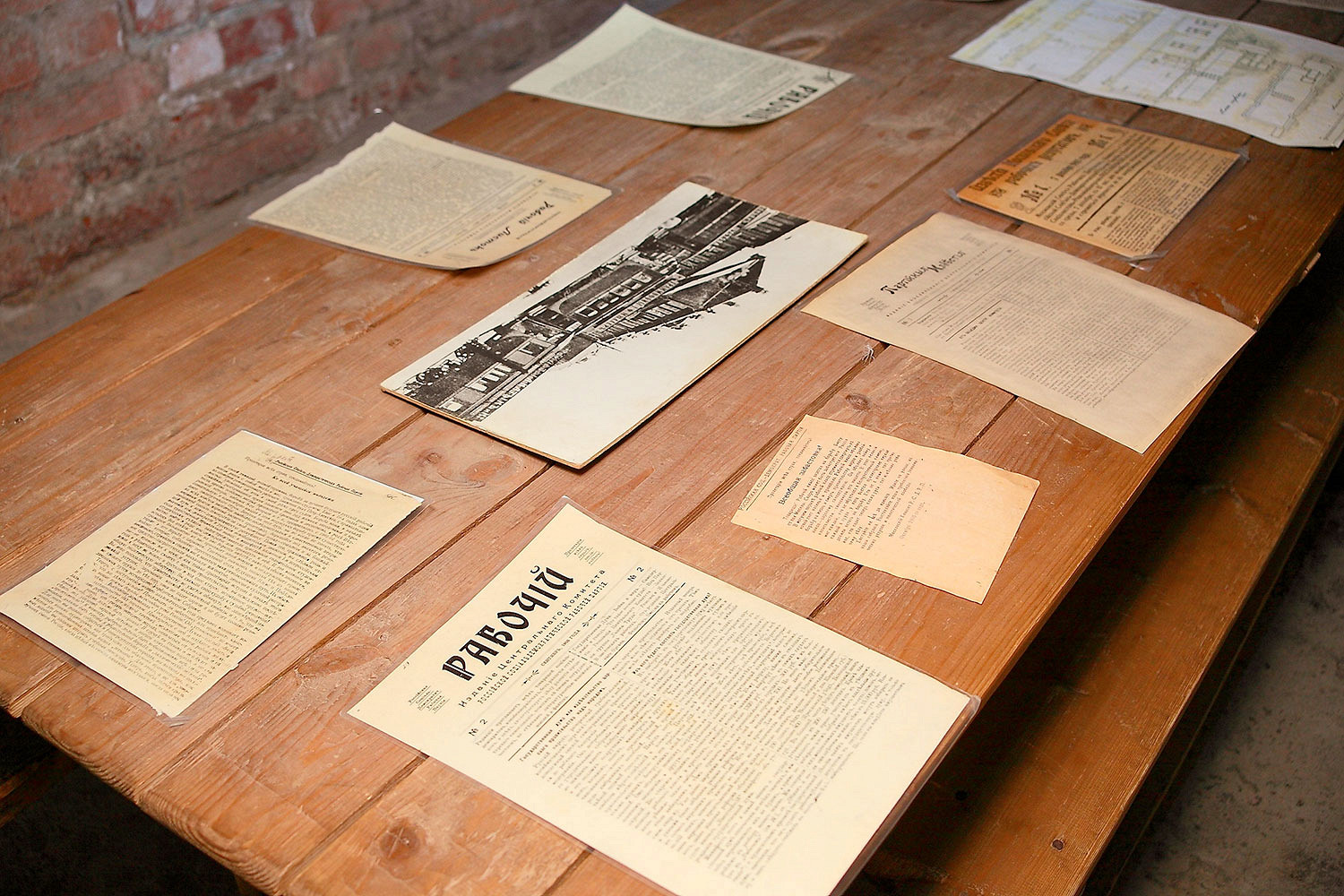

Подпольная типография 1905–1907 года

В советское время единственную сохранившуюся (и не раскрытую) типографию большевиков берегли с таким же трепетом, как и шалаш Ильича в Заливе, но вне насаждаемого сверху политического культа музей изрядно подзабыли. И очень зря, ведь место интересное и по-своему уникальное.

На первом этаже доходного дома XIX века на Лесной улице, дом 55, стр. 1, вот уже сто лет блестит оригинальная витрина под вывеской «Оптовая продажа кавказскими фруктами Каландадзе». В 1905-м выходцы из Грузии торговали здесь инжиром, мандаринами и домашним сулугуни. Никто и не подозревал, что хлебосольные лавочники прячут в подвале станок для печати агитационных листовок и прокламаций. Сохранились оригинальный интерьер магазинчика, комнаты владельцев и, конечно, сама нелегальная типография. Все вместе выглядит как чудом уцелевший осколок истории прямиком посреди Москвы 2025-го.

Музей Тропинина и московских художников его времени

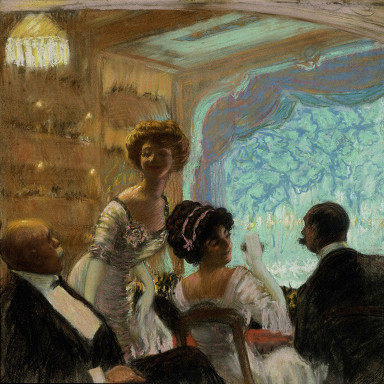

Камерный художественный музей хранит более 3000 экспонатов — по большей части живопись и графику. В основе коллекции собрание Феликса Вишневского, известного советского музейного работника, страстно увлеченного русским искусством XIX века. Нетрудно догадаться, что лидирует в экспозиции Тропинин — художник-романтик, автор лирических портретов. Среди моделей попадаются и обладатели графских титулов, и безымянные красавицы-крестьянки, а из столь разнообразных героев складывается полноценный портрет эпохи. Помимо Тропинина, в музее можно увидеть картины Рокотова, Боровиковского, Кипренского и других художников, чьи имена знакомы всем с детства.

Музей крохотный, поэтому в тесных залах с трудом помещаются экскурсионные группы. Зато тут уютно, и с каждой работой хочется проводить гораздо больше времени, а не скорей бежать к следующему шедевру, как часто бывает в крупных музеях.