— Смогли бы вы объяснить молодежи, что такого культового в программе «Вокруг смеха»? Может быть, это пора объяснять и тридцатилетним: по моим детским воспоминаниям, там насквозь прокуренные и преимущественно немолодые люди шутили с такими страшными каменными лицами.

— Знаете, но ведь по ним очень скучают. Это были именитые и любимые народом люди. Вот сейчас по ним почему-то тоска жуткая. И все вдруг захотели, чтобы было так же, как тогда. Меня этот феномен тоже занимает: и я хочу знать, почему нынешнего зрителя не вполне устраивают эти звонкие молодые люди, которые общаются на своем, понятном молодежи языке, свободны в жестах и легко управляются с обсценной лексикой. Почему мы так захотели сейчас тех — хмурых, читающих по бумажке, иногда бубнящих, очень лукавых и порой совсем не смелых людей.

— Талант?

— Давайте реконструировать по частям. Сначала сравним количество: удельный вес юмора в ту пору и теперь. Я не силен в физике, но удельный вес тогдашней «Вокруг смеха» перевешивает все нынешние юмористические программы, потому что рядом с ней ничего не было. Даже маленького айсберга на горизонте еще не было — вся сетка была расписана между производственными драмами, театральной классикой, «Сельским часом», «Ленинским университетом миллионов» и очень спорадическими концертами или «Огоньками».

— А КВН?

— С 1971-го по 1986-й КВН в эфире не было, у лапинского телевидения была большая менопауза. Возникали между делом «Золотая рыбка», «Теремок», какие-то проблески юмора можно было услышать на «милицейских концертах». В каком-нибудь «Огоньке» можно было наткнуться на Райкина и Бенцианова, Мирова и Новицкого, Штепселя и Тарапуньку. «Вокруг смеха» появилась в нужный момент и в нужном месте — среди пустыни застоя, среди ковыля. Жизнь вокруг была смешнее, чем «Вокруг смеха». Например, генсек — его дикция, над которой, казалось бы, приличному человеку нельзя смеяться. Но сил сдерживаться уже не было, потому что все понимали: страна зашла в тот тупик, где уже не страшно.

Люди, которых вы охарактеризовали как мрачных, небритых и прокуренных, на самом деле были приличные, интеллигентные, в меру сопротивлявшиеся тому, что творила с сознанием людей эта государственная машина. Кособокая, огромная, наложившая лапу на Афганистан. Какая-то странная страна, в которой, тем не менее, звучали бодрые песни. Программа появилась, потому что нужен был какой-то клапан. И вот тогда и появилась «Вокруг смеха», принявшая на себя маску программы, где, казалось бы, все разрешено.

Иллюзия того, что сатирики в ней были смелы, свободны и говорили все, что хотели, сохранилась до сих пор. Когда появились новости о том, что «Вокруг смеха» появится в эфире, все наши фейсбучные сивиллы начали камлать — куда ж нам до той остроты при нынешнем кровавом режиме. У физиков это называется аберрация зрения. Можете ли вы себе представить эту остроту в 80-м году при тогдашней редактуре?

Когда Первый канал извлек для анонса меня образца 1983 года — когда Иванов объявляет, и я появляюсь из зала, доставая… деепричастие… доставая из кармана такую ручку, которая должна была превратиться в указку. То есть я шел на сцену, чтобы исполнить монолог экскурсовода «Кающаяся Мария Магдалина». А потом, значит, как у Жванецкого: «мальчик дернулся и сразу старше стал…» В эфире эта указка куда-то исчезла, и мальчик, припав головой к плечу, стал названивать какой-то неведомой Люсе. На целые годы…

А знаете, что случилось за время этого «дерга»? Монолог «Кающаяся Мария Магдалина» просто вырезали — он не пошел в эфир. Самой страшной и опасной фразой в нем оказалась «…кое-кто на Западе полагает, что это колибри», когда речь шла о птичках, которых я показывал на картине Эль Греко. Можете себе представить смелость и прямоту той передачи, если такой монолог, который сейчас воспринимается как невинный, тогда вырезали?

Юмор компенсировали другим — вот этим интеллигентским перемигиванием. То есть мы говорим про соседей в подъезде, а на самом деле за несчастьями, за нелепицей нашего быта вырастают проблемы страны. То, что потом стало называться словом «месседж», помещалось в листочках, которые переминали советские авторы. И за лукавостью их отдельных фраз мы понимали, что это дорогие нам собеседники, что они готовы рассказать гораздо больше в иных условиях.

Да, наверное, мы согласимся с тем, что это была не самая острая передача из всех, что вы видели в жизни. Это потом, особенно сравнивая с вольницей 90-х, когда вообще уже все… Я приезжал выступать на концерте в День милиции, и меня просили что-нибудь поострее — без всякого прослушивания. В зале сидели Ельцин, Чубайс, а меня просят поострее. Я, наученный тяжелым опытом, прочищал ухо и думал, что ослышался. Но длилось это, к счастью, недолго. Совсем недолго. Потом вернулись все эти уволенные редакторы, вся эта безработная ватага людей, следивших за тем, что можно или нельзя говорить в таких особо торжественных случаях, как праздник милиционеров.

— Вот этот коронный номер Шифрина про Люсю — жалеете, что он так к вам прикипел?

— Ну это номер-вор, понимаете? Он у меня украл очень много вещей, которые я сейчас нахожу потихонечку там и сям по сусекам. Может быть, даже он и неплохой был. Но он у меня украл молодость, честно говоря. Я учился на артиста, а не на мужа Люси. По меркам тогдашнего телевидения с остальными номерами мне не очень везло. Вот «Люся» — это была какая-то ниша, которая давала спокойствие редакторам, ну и нам с Коклюшкиным она хлопот не прибавляла. Такая опробованная маска. Но мне, конечно, хотелось что-то еще делать, и я делал, но уже без эфиров.

— А откуда взялась эта «Люся»?

— Из машинописного листа А4, на котором однажды настукал Коклюшкин свой монолог «Але, Люся» и принес его, как я сейчас помню, к памятнику Гоголю на Гоголевском бульваре. На скамеечке справа от великого писателя он открыл папку с текстами, и мы положили начало длительному сотрудничеству. Он тогда уже снимался в «Вокруг смеха», сотрудничал с «Вечерней Москвой», сочиняя для нее фельетоны, а я был молодой и перспективный. И получив «Люсю», прочитал ее на конкурсе как «бисовочку» — есть такой на эстраде термин, это нечто небольшое вдогонку к основному выступлению. И когда я пришел с этим в «Вокруг смеха», мы решили, что я запишу «Магдалину», а «Люсю» исполню для зала. Получилось наоборот: «Магдалина» осталась в корзине, а «Люся» стала мной помыкать и командовать.

— Ваши сетования на Люсю связаны с тем, что вы учились у Виктюка и играли у него? Вы не видели себя на эстраде?

— Я мог сколько угодно играть в театре у Виктюка, читать разнообразные монологи, даже пробовать петь, танцевать, показывать пантомимы и фехтовать, но у меня не было эфиров! Но столичный артист должен рассчитывать на какое-то будущее, а будущее эстрадного артиста — это его сольная карьера, да? Его должны знать, чтобы захотеть на него пойти. Вот в это все упиралось. Меня знала вся эстрадно-концертная Москва, потому что у меня уже появились номера, с которыми я работал в Доме актера, ЦДРИ, в Доме ученых. Я долго был мальчиком для своих. У меня в загашнике были незалитованные монологи Жванецкого, Коклюшкина. И я появлялся в концертах как такой десертик для своих. Но мне же надо было еще и по стране ездить, мне же надо было как-то попадать на афиши, обрастать зрителями. К сожалению, даже после победы на всесоюзном конкурсе всесоюзный эфир был наглухо закрыт для меня.

— «Вокруг смеха» тогда существовала без какой-либо конкуренции на телевидении. Сейчас другая ситуация. Как вы оцениваете теперешнее состояние российского юмора?

— Мне кажется, что Первый канал поступил единственно правильным образом: он не потянул в новый формат тех, кто транзитом перемещается из программы в программу на других каналах.

— А новый формат — это какой?

— Есть такое негласное соперничество двух каналов: на Первом долго не было эстрадного юмора после ухода Галкина и Петросяна на «Россию». И как-то повелось считать, что народной, доступной, массовой эстрадой занимается «второй канал», а Первый придумывает креативы и проекты. На «России» со времен «Аншлага» запущенная машина продолжает, как генератор случайных чисел, производить юмор на конвейере. Первый не потащил всю эту вереницу моих коллег… В нашей «Вокруг смеха» другие лица; есть и авторы сетевых блогов, которых вряд ли можно встретить в «Аншлаге» или «Кривом зеркале».

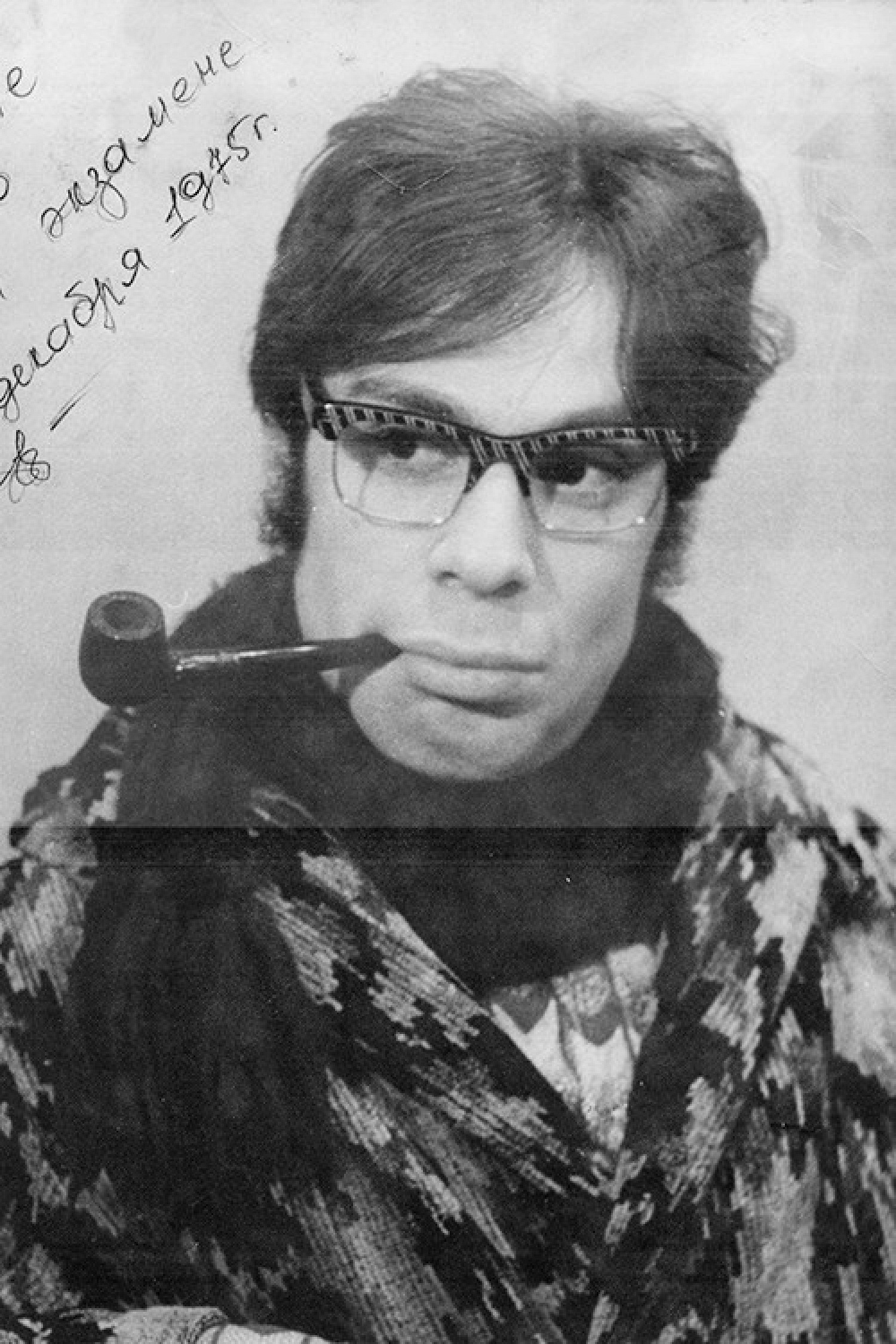

В колонном зале, начало 1980-х. Здесь и далее: фотографии из личного архива

С культуристом Александром Вишневским, 1990-е

С поэтом Николаем Денисовым, начало 1990-х

Учебный отрывок в Училище этрадного и циркового искусства, 1975 г.

Мартовский «Огонек», 1987 г.

— Намного опережает. Они просто на разных орбитах вертятся. Юмор телевизионный, если не считать молодежных проектов, «Камеди Клаба», на несколько световых лет отстал от интернета. Он по-прежнему в реальности, где живут управдомы, неверные мужья, тещи. То есть, вся колода этих крапленых карт, которые никогда тебе не изменят.

— Самым беспроигрышным вариантом российского телеюмора остается мужчина, переодетый в женщину…

— У меня недавно были съемки в «Приюте комедиантов» на ТВЦ — актерские посиделки, посвященные женщинам. Я вдруг поднял тему этих переодеваний и обнаружил, что в Голливуде на самом деле очень популярна обратная история, когда женщины играют мужчин. Примерам несть числа — от брэд-питтовской жены до этого еврейского мальчика у Барбры Стрейзанд. Там и «Оскара» получали женщины за мужские роли. Переодевалки беспроигрышны не только в «Кривом зеркале» — они универсальны. Это же «Двенадцатая ночь» Шекспира, «Гусарская баллада» — почему нет? Этот перевертыш «мужчина-женщина», «женщина-мужчина» работает, потому что в него заложена нелепость и в нем самом нет ничего предосудительного. Когда он становится общим местом, конечно, можно с ума сойти. Тетки с сиськами и сиськи с тетками, отдельно от теток, — это, конечно, ужасно.

Я вспоминаю фразу средневекового врача Парацельса, который говорил, что только доза делает одно и то же вещество лекарством или ядом. Любой юмор был бы не так неприятен, если бы отпускался в гомеопатических дозах. Потому что у каждого юмора есть своя целевая аудитория. Я не знаю универсального юмора — ну Чаплин, может, Райкин. И то, я знал одну столбовую дворянку, которая терпеть Райкина не могла, — она меня ранила в самое сердце. Да как она могла не любить моего кумира?

— А получится сравнить российский юмор с западным?

— В 1991-м, впервые вырвавшись в Штаты в составе группы поддержки наших спортсменов на Играх доброй воли в Сиэтле, я попал в камеди-клаб. Мы с Кларой Новиковой должны были что-то показать с помощью переводчика. Сейчас эта культура привилась в России, стала частью нашего досуга, я уж не говорю про эфирную сетку, в которой есть даже и Comedy Woman. Но тогда я испытал потрясение, потому что не понимал, как это получается. Мне казалось, что юмор — это Райкин. Когда в красивом зале сидят люди, а он, великий, выходит и рассказывает монолог, по ходу меняет маски. А я увидел, что человек создает ощущение, будто придумывает что-то на ходу, разрешает себе неприличные жесты, ставит микрофон между ног, цепляя зрителей, общаясь с ними по-панибратски, — у меня произошла революция в голове. Для меня это было как запретный плод. Будто я попал в подвал какого-то трансгендерного клуба, потому что там все было как бы и загадочно, и непонятно. Мы пришли к этому спустя годы, и инерция, что ты можешь произносить со сцены только то, на чем стоят три печати, долго надо мной довлела.

— Такое ощущение, что она довлеет над многими юмористами старой школы.

— Да, она у меня здесь (показывает в область живота) — там главный редактор, я его не могу вывести никакими противопаразитарными препаратами. Это комочек страха, сформированный реальной опасностью тех лет. Я вам скажу, в 1980-м, в год Олимпиады, я прочитал монолог Жванецкого «Спрос — сбыт», который начинался фразой: «Я люблю заснуть и проснуться среди запасов, весь в продуктах». Фраза вызывала громовой, какой-то нереальный хохот. Постичь этот феномен современному слушателю совершенно невозможно будет; раньше фраза была настолько страшная, запретная и смешная, что сейчас это трудно даже представить. Но монолог был незалитован, и на одной из площадок, как сейчас помню, в эстрадном театре ВДНХ, его услышала важная функционерша. Меры последовали незамедлительно: я был снят со всех афиш, в год Олимпиады не выступал. Это было страшное нарушение; я даже не знал, вернусь ли я на работу.

Сейчас где-то нашел среди своих пожухлых листочков в архиве этот текст, напечатанный на машинке с пробитыми буквами, и не могу понять, что тогда руководило людьми, которые запрещали этот номер. Там было столько эвфемизмов, даже дефицит презервативов у Жванецкого был сформулирован: «И вот эти, эти… противники детей…» Ну, слушайте, возникнет ли у Паши Воли или Гарика Харламова хотя бы секундное замешательство перед тем, как произнести слово «презерватив»? А тогда это слово было непроизносимо, оно не могло материализоваться, озвучиться. Даже у Жванецкого — в то время уже известного — все равно было это «противники детей». Не в силу его стыдливости, а в силу того, что оно просто не могло прозвучать.

— А что ваш внутренний редактор скажет, если попробовать пошутить в «Вокруг смеха» на Первом про Димона, скажем?

— Сейчас мне редактор советует расслабиться и получать удовольствие от того, что я умею в профессии. А в профессии я умею теперь, наученный жизнью, говорить о том, чему так хорошо нас научил смех той поры. Я не уверен, что мне вообще надо говорить про Димона, что это вообще моя миссия. Это будет неорганично, это мне не свойственно. Не только из-за редактора, а просто потому, что я люблю показывать людей. Мне нравится изображать особый род людей: нелепых, неправильных… Людей, которые в силу своей чудноватости нас веселят. Это не герои, они никогда не стучат по столу. А почему так хочется остроты? Мы сейчас переходим к нашей постоянной рубрике «Вопрос к интервьюеру». Что вы так взыскуете злой остроты, она что прибавляет юмору?

— Острота повышает градус — кажется так.

— Мне кажется, сейчас параллельно существует стихия сетевого юмора, который очень задирист, местами истеричен. Он демонизирует повседневность, нашу действительность. Объясню, почему. Вот я родился 60 лет назад в глухом месте — на Колыме в поселке Сусуман, где 17 лет отсидел мой отец. Появившись на свет спустя 11 лет после войны, из разговоров, из атмосферы, из всего, что питало детскую чувствительность, я приблизительно представляю, что такое совсем плохо. Это голод, война, репрессии. Это колючая проволока буквально в километре от барака, в котором я родился. Там все было в колючей проволоке. Я понимаю, что за ней страшно.

Или вот я пришел, например, на экзамен по диамату, и доцент Изволина в ГИТИСе у меня спрашивает: «Что это у вас на шее болтается?» Я говорю: «А, это два треугольничка». А там был подаренный мамой такой маленький брелочек, щит Давида, который в начале восьмидесятых на еврейском мальчике-студенте уже был какой-то фрондой. Такой из почерневшего серебра, его мне мама подарила — как я его мог не носить. Буквально на следующий день встал вопрос о моем отчислении. За что? За вот этот брелок идиотский. Она еще прочла мне лекцию о том, сколько из-за этого щита приключилось в мире зла. Я учился на курсе Шароева, слава богу, там одно его слово погасило эту волну. Я уже и придумал какие-то речи, я с этой Изволиной прямо во сне, сквозь морок ночи, спорил: «А что вы думаете, под сенью креста вообще мало ли чего наслучалось в истории?»

Вот эти маленькие всполохи памяти, они у меня служат как рецепторы страха. Я хорошо понимаю, что такое загубленная судьба. Вот эта известная фраза Ахматовой про вегетарианские времена — я готов прямо руладой отвечать на все ваши стенания. Я считаю, что мы живем в абсолютно вегетарианское время, которое даже грешно сравнивать с плотоядными.

Вот вам еще пример… ну хорошо, обойдемся без фамилий. Вот звонит один диктор другому и, так как у этого диктора хорошо получался Брежнев, он ей что-то этим голосом в трубку говорит. 1981 год, генсек жив. Тогда голосом Брежнева говорили только в компании, где доверяли друг другу, потому что это было смешно. Так вот на следующий день этот «пародист» уже не работал на Центральном телевидении. Просто второму диктору повезло быть невесткой какого-то большого чина в Министерстве обороны, и, как вы понимаете, телефон прослушивался. Но это же было не в 1937-м.

Редактор, конечно, во мне сидит, и как он там помещается, не знаю. Но он заведует не только этим. Он отсекает слова «жопа», весь обсценный ряд, он у меня много чего вычеркивает. Я вам скажу, были времена, когда даже слово «мясо» казалось небезобидным. Зависело от контекста: например, оно могло рождать ассоциации с нехваткой мяса.

— У вас внутри сидит этот отсекатель, а снаружи вы выглядите совсем не так, как во времена Москонцерта. Вы же были таким субтильным, а стали буквально качком. В том, что Нахим Залманович Шифрин увлекся бодибилдингом, тоже Люся виновата?

— «Бодибилдинг» — сильное слово для нашего разговора, оно с обложки журнала о фитнесе. И что, мы сначала демонизировали советскую власть, а теперь Люсю будем демонизировать? Я придумал очередную версию ответа на этот вопрос: думаю, что это связано больше с какими-то моими внутренними комплексами, чем с внешними. Хотя однажды получилось смешно. Как-то я появился на пороге квартиры Пугачевой — мы готовились к съемкам мартовского «Огонька», — она прямо так и ахнула у двери: «А я думала, тебе лет 40». А это был какой-то 89-й год, что ли. И потом бабахнула по мне еще Гурченко. Пришла на какой-то мой бенефис и спрашивает: «Сколько тебе лет сегодня исполнилось?» Ну я назвал цифру. А она: «Я думала, ты значительно старше». Вот все время поступали какие-то звоночки о том, что я несообразен внутреннему возрасту. А главное, я был несообразен своим мечтам. Мне хотелось много чего играть. Как у Жванецкого, помните, «при моем появлении не встанет зал»? Так вот я уже понимал, что не сыграю то-то и то-то, потому что я такой, какой есть.

Стоило мне лишь год походить в спортзал, как в вахтанговском спектакле «Я тебя больше не знаю, милый» Виктюк, который знал меня с первого курса, глядя сквозь рубашку, сказал: «А у тебя же там все хорошо…» И раздел нас с Маковецким! Мы почти весь второй акт играли топлес. Я вдруг понял, что впервые могу это сделать без стеснения, — я изображал любовника Максаковой. И это у меня не вызвало никакого внутреннего «Ой, зачем, а можно не я, а можно в следующий раз». И сейчас в сериале «Филфак» и в фильме Мирзоева «Ее звали Муму» просьба разоблачиться не вызывала у меня никакого стеснения.

Но дело, конечно, не в этом — не в том, сколько кубиков. Я никогда не измерял свой бицепс. Дело в том, что сила придала мне уверенность. Есть такое слово «социализация», и этот спорт очень социализирует: увлечение спортом очень социализирует, ведь для того, чтобы им заниматься, надо ходить в зал. Я привык к своей среде: коллеги-актеры, бесконечные байки — я их уже знаю наизусть в любых интерпретациях. А зал мне дает общение — это же социум небольшой, составленный из людей абсолютно разных профессий. И мне нравится эта связь с возможным зрителем. Я там общаюсь, живу той жизнью, которой в моем расписании еще недавно не было. В смысле у меня не было приема ходоков, из жизни сведения не поступают. А там я сижу в парилке с депутатом, в баре пью протеиновый коктейль с менеджером высшего звена, у (экономиста и журналиста) Никиты Кричевского в перерыве между подходами узнаю прогнозы на ближайшее столетие. Это очень помогает. Кроме того, это какие-то еще личные рекорды. Бедная моя мама: могла ли она вообразить, что мальчик, которого в первом классе музыкальной школы отправили к глазному врачу, потому что он щурился в ноты, будет поднимать 125 килограмм? Как?