— В прошлом году вы получили «Золотую маску» за «Я Басе» в номинации «Эксперимент». В этом году номинированы сразу три ваших спектакля: два из Петербурга и один из Улан-Удэ. Только что в Москве вы поставили «Эффект Гофмана» в Театре на Таганке. Как вам все это удается успевать? И чем вы сейчас заняты?

— Я обычно не анонсирую планы заранее. Даже не из суеверия, а просто потому, что все эти задумки пока на стадии обсуждения или в начальном лабораторном процессе. Сейчас завязывается интересная история с молодым московским коллективом «Эскизы в пространстве», в феврале начинаем первый этап репетиций. Потом будет сотрудничество с Московским театром кукол. Дальше постановка в Петрозаводске, есть приглашение в Новосибирск. В общем, я медленно начинаю выбираться из Питера. Дети подрастают, и у меня появляется возможность ездить. Хоть это и непросто.

— Есть предложения, от которых вы отказываетесь?

— Я отодвигаю. Спрашиваю: «Можете ждать до 2022 года?» Мне отвечают: «Да».

— А если совсем какую-нибудь глупость предложат?

— Ну тогда стараюсь тактично уклоняться. Обычно удачно срастается, когда театр готов услышать мое название и принять мои правила. А это непросто, так как обычно я привожу с собой питерскую команду и постановка делится минимум на две-три части: лабораторный процесс, потом подготовительный процесс и сам выпуск. Не все театры готовы идти на такое. В Питере, конечно, иначе. Например, теперь есть «Лаборатория Яны Туминой», мы подаемся на гранты, и если получаем их, то ставим спектакли на разных площадках. Недавно получили поддержку от Фонда Прохорова на постановку спектакля о блокаде. И с таким подспорьем, конечно, сразу проще найти место для постановки. «Гекатомба. Блокадный дневник» стал премьерой в начале сезона (в Театре на Литейном. — Прим. ред.). Почти все были уверены, что так как тема очень тяжелая, то это будет маргинальный проект для небольшого количества зрителей. То есть театр шел на риск. Но все билеты проданы, и запись идет на спектакли вперед.

«Руслан и Людмила» театра «Ульгэр», Улан-Удэ. Спектакль номирован на «Золотую маску», его сыграют в Москве 13 апреля в Центре им. Мейерхольда

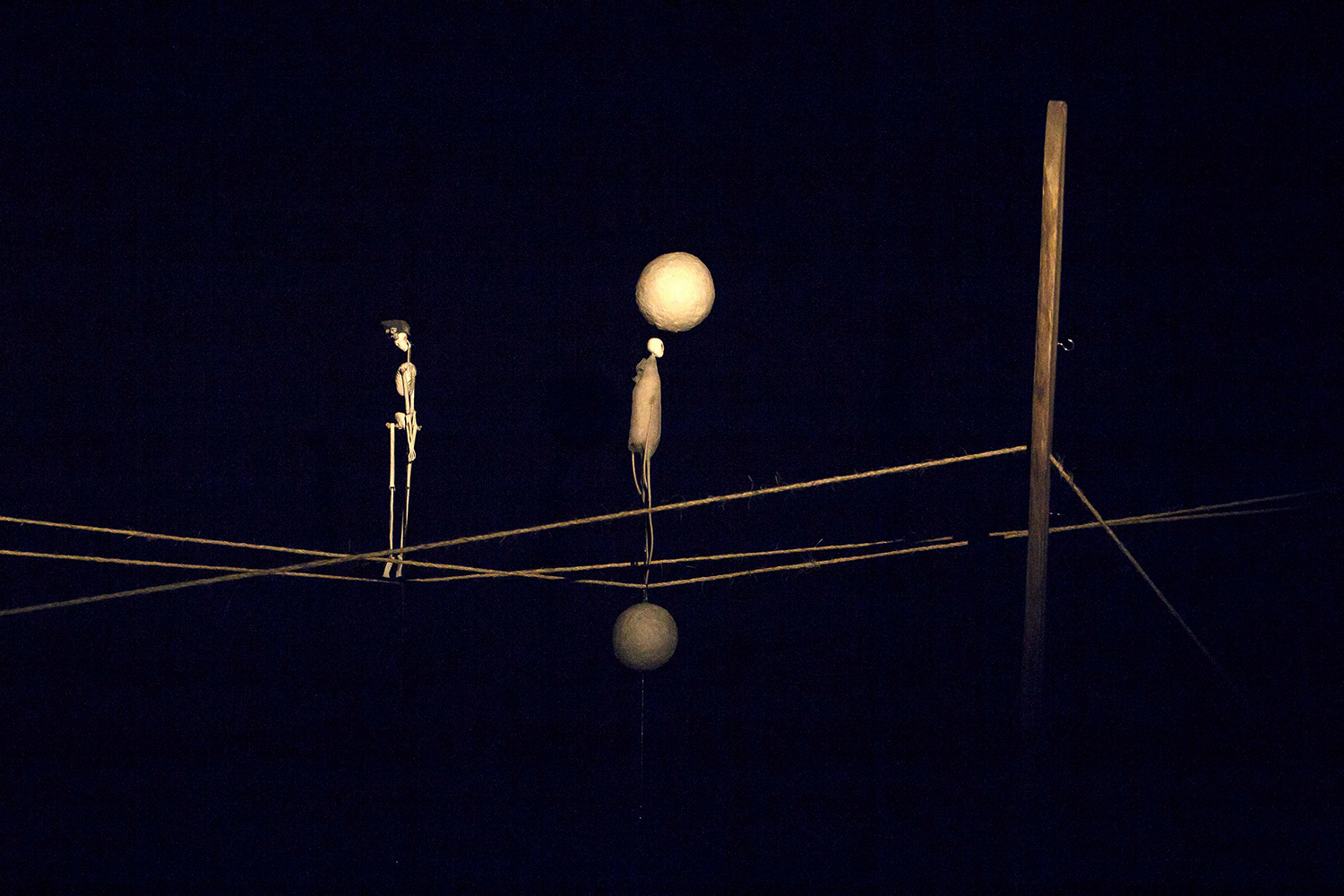

«Комната Герды» Яны Туминой в театре «Особняк» (Петербург) — главное событие сезона (и года) в области театра кукол. Пять номинаций на «Золотую маску»

«Гекатомба. Блокадный дневник» в Театре на Литейном — кукольная документальная мистерия о блокаде Ленинграда

— В случае с «Эффектом Гофмана», основанном на биографии Гофмана, образах его художественной вселенной и письмах, — материал был предложен кем?

— Изначально переговоры с Таганкой шли по сценарию «Как вам такая тема?». То есть мне предложили конкретный материал, это была «Буря» Шекспира. Я приехала на кастинг, отобрала актеров. На роль Просперо был приглашен Александр Балуев. У меня была с ним встреча, мы сговорились. А потом проект не сложился из-за занятости актера. Конечно, это был крах. Потому что вся вязь спектакля строилась вокруг харизмы главного героя — Просперо. Более того, уже был сделан макет Капелюшем (художником Эмилем Капелюшем. — Прим. ред.), я уже начала вдохновенно сочинять. Но… не сложилось. Для того чтобы собрать себя после такого обнуления и начать думать о каком-то другом проекте, нужно было совершить усилие. Не потому что я обиделась, упаси боже. А потому что, ну представьте, когда ты раскручиваешь в голове одну идею, ты ее запускаешь внутри себя, а потом обстоятельства не срастаются, и на новую версию просто уже не переключить себя.

Но Таганка, нужно отдать должное, не растерялась. И чтобы не терять постановочного ресурса, меня сразу спросили про другое название, просто по телефону спросили, и я сказала: «Гофман». Не задумываясь. Я точно знала, что не буду делать «Песочного человека», «Крошку Цахеса», «Щелкунчика» и точно чувствовала, что сама фигура Гофмана для меня очень интересна. А то, что нет готовой пьесы, романа или даже инсценировки, — для меня это окей. То есть вообще с нуля: такое путешествие к созданию спектакля — это подходит.

С АХЕ (петербургский независимый театр. — Прим. ред.) я работала более 17 лет, мы так в основном и сочиняли: отталкивались от темы и мифа и создавали театральную интерпретацию сюжета. Это сложный процесс, где соавторами становятся все люди, которые включены в проект. Конечно, есть база, есть фундаментальное вдохновение, то есть то, от чего отталкиваешься и что удерживаешь как самое важное. В истории с постановкой на Таганке я нашла это вдохновение в сценарии Андрея Тарковского («Гофманиана». — Прим. ред.). В спектакле он присутствует неявно, но для меня внутренне это очень важный материал. Театр, который близок мне, построен на соединении живого и неживого, куклы и актера, объекта и оператора — и все это в полной мере разворачивается на территории Гофмана. Поэтому в драматическом театре работать с миром Гофмана мне на самом деле как-то органичнее, чем с пьесой Шекспира.

— Что «Буря», что Гофман — это ирреальный мир, фантастический. Стремление к фантастическим мирам обусловлено вашей профессиональной родословной, работой с АХЕ, или эскапизм — это персонально ваше? Попытка выстроить дистанцию к окружающей действительности, которая вам по той или иной причине не особенно интересна.

— И то и другое. Как разделить то, что уже часть меня. Но мировоззрение меняется. Может быть, я вообще когда-нибудь приду к документальному театру. Никто не знает. Я бы могла сказать: «Да, я такой социопат, реальный мир мне не интересен», — но это было бы вранье. Но, видимо, в моей жизни было немало фантастического. В 18 лет оказалась в «ДаНет» (экспериментальный независимый театр режиссера и мыслителя Бориса Понизовского, существовавший с 1988 по 1995 год по адресу Пушкинская, 10. 3 Прим. ред.), театре драматического актера, предмета и куклы.

Борис Понизовский стал для меня учителем. Как, собственно, и для Исаева и Семченко (Максим Исаев и Павел Семченко — основатели театра АХЕ. — Прим. ред.), с которыми мы там и познакомились. Они были молодыми художниками, я — совсем юной актрисой, с абсолютной претензией только на драматический театр. Я только что закончила театральную школу Зиновия Яковлевича Корогодского, и там у нас были великолепные педагоги психологического театра. И вдруг я оказываюсь среди невероятных масок, кукол, образов и иррациональных законов, рядом с такой личностью, как Понизовский. Конечно, мой мир начинает стремительно меняться. Правда, подготовка уже была: я выросла в богемной семье художников (самиздат, запах краски, папа — живописец, педагог, который меня сформировал). Во всех интервью сейчас говорю: «Песочного человека» он прочел мне, когда мне было пять лет. Сбил мне крышу! Спектакль о Гофмане я посвящаю папе.

— Можете реконструировать эпизод вашего пребывания на Пушкинской, 10, в театре Бориса Понизовского?

— Я пришла туда в 1989 году. Это было похоже не на театр даже, а на алхимическую лабораторию. Мне казалось, там добывался философский камень. Честно говоря, я мало что понимала тогда, но все, что там было воспринято и замечено, стало прорастать гораздо позже и до сих пор раскрывается и осознается мной по мере профессионального опыта.

Максим Исаев и Паша Семченко пришли к нему раньше меня и застали период встреч в знаменитой квартире на Герцена (квартира Понизовского на улице Герцена. — Прим. ред.). Туда я не попала. Пришла, уже когда он переехал на Пушкинскую. Сейчас это уже санаторий для художников, как я его называю, а тогда это был страшный сквот, иногда без воды и без света. И, конечно, пребывание там Понизовского, уникального философа, художника делало Пушкинскую, 10, местом силы, какой-то таинственной катакомбой.

Понизовский вдохновлял всем собой и магнитизировал всех, кто попадал в его окружение. Друг нашей семьи, сказочник Савелий Низовский привел меня познакомиться с просто интересным человеком — Борисом Понизовским, предупредив мимоходом, что Борис Юрьевич без ног. Об этом сразу после нескольких слов Бориса уже не думалось, потому что нужно было угнаться за его поэтизированной речью и обаянием. Борис Юрьевич увидел во мне что-то такое интересное для своих театральных целей, вписал меня сразу в две своих работы. Через некоторое время он сказал, что хочет попробовать поставить со мной Стриндберга «Фрекен Жюли». У нас получилась сложная и интересная работа, мы в итоге играли этот спектакль и даже свозили на фестиваль Стриндберга в Стокгольм.

— А что за момент, когда вы стали заниматься режиссурой?

— Я закончила театральный институт, сразу поступила в аспирантуру. Определилась, что это будет театральная педагогика. И получается, что я была все время между двух стульев. С одной стороны совершенно непредсказуемый театр АХЕ, а с другой стороны — территория фундаментального театра на кафедре театра кукол (это был совершенно осознанный выбор, потому что там было возможно свободнее эксперементировать). И получилось так, что я стала преподавать в театральной академии и работать с АХЕ. Спектакли мы сочиняли совместно, и нас как проектную группу стали приглашать на постановки. Максим и Паша сначала позиционировали себя подчеркнуто только как художники, а кто с актерами работать будет? Ну конечно, Яна, профессор-девочка, педагог. То есть адаптацией всех наших сочинений и вовлечением актеров в наш специфический жанр занималась в основном я.

Первая наша «Золотая маска» — это был спектакль «Sine Loco» в 2003 году. К тому моменту уже было два спектакля в Австрии, где я все больше брала на себя функции режиссера-педагога. Мы ездили на фестивали, где начали проводить мастер-классы, пытаясь формулировать методику АХЕ. Позже, наблюдая, как я работаю с идеями инженерного театра и с другими актерами, видимо, отцы-основатели АХЕ решили довериться мне сами. Ну то есть это как-то само собой, органично произошло.

В большей или меньшей степени я выступила как режиссер таких работ, как «Господин Кармен», «Фауст. Сигнатура» и «Фауст в кубе. 2360 слов», «Гобо. Цифровой глоссарий». Потом нас начали приглашать на постановки не только в Европе, но и в Питере тоже. Максим стал писать, он очень талантливый драматург, и это было продуктивно и важно, когда прямо на репетиции рождалась пьеса. Так появился наш первый спектакль в драматическом театре: «Солесомбра». Посмотрев его, мне позвонил Эмиль Капелюш и предложил вместе сделать постановку. Он такой маэстро — конечно, я приняла за честь его интерес. С 2007 года мы сделали вместе шесть спектаклей. И с того же периода стали меня приглашать на постановки.

— Вы провели огромную работу по изучению мира Гофмана. Как, по-вашему, этот мир выглядит и понимается в XXI веке, с дистанции в два века?

— Ну смотрите, что я могу рассказать за полтора часа сценического времени о фигуре, которая, была такой многогранной и сложной? Эти полтора часа — декоративно-прикладное искусство, трудно глубоко нырнуть, но я могу создать завораживающую интригу, чтобы спровоцировать зрителя пойти дальше. Чтобы зритель стал читателем или даже захотел не только прочесть Гофмана или о нем, но и смотреть его рисунки и слушать его музыку. Гофман как кристалл, так много в нем граней. Спектакль тоже, в нем важно было создать плотную структуру для рассматривания.

Любой текст важно прежде всего воспринять эмоционально. Гофман — это не эмоциональный автор. Его тексты пугают, восхищают и завораживают, но не заставляют сопереживать как, например, тексты Достоевского или Пушкина. Тексты Гофмана прежде всего производят гипнотическое впечатление свое запутанностью, сложносочиненностью, красочностью. Это свойство его текстов я хотела перенести в атмосферу спектакля. В отличие от его произведений, биография Гофмана вызывает сильнейшие переживания. Его письма очень эмоциональны. Сто пятьдесят писем к его другу, которые сохранились, — это просто суперэмоциональные тексты. И вот эта двойственность — ты пытаешься ее удержать, и возникает сильный резонанс, от которого строишь и сочиняешь. Удалось ли мне это?

Мое ощущение от современного мира: когда ты смотришь на человека в пуховике, и вдруг он поворачивается, и ты видишь, что у него профиль птицы и глаза навыкате. И вот он уже какой-то вечный, нездешний, осталось его переодеть в старинное пальто… и начинается история. Когда пристально смотришь на реальность, она начинает сдвигаться. Это мне интересно. Предпоследний рассказ Гофмана, который он успел продиктовать перед смертью, — «Угловое окно», это такой текст — тренинг по изменению реальности. Герои рассказа смотрят на рыночную площадь через окно и, развивая детали облика кого-либо из прохожих, начинают разворачивать целые сюжеты — конкретные и фантастические одновременно. Чем больше пытаешься соединяться с таким принципом зрения, тем больше сам становишься Гофманом. Даже на молекулярном уровне входишь во взаимодействие с тем, о ком хочешь рассказать. И это происходит за короткий промежуток времени в театральной реальности. Поэтому есть шанс передать ощущение от автора, его атмосферу. Ментальность — никак, линейную последовательность биографических событий — тоже. Только мощное ощущение, которое ты получил от взаимодействия с его исключительным миром.

Максим Исаев однажды хорошо сказал на каком-то обсуждении нашего спектакля. Его спросили: «Где у вас конфликт?» Он сказал: «Вы же выходите на берег реки и просто любуетесь, как она течет. Вот и наши спектакли — смотрите и любуйтесь тем, что мы делаем».

— А как вы это все актерам объясняли?

— Бедные актеры. Мало я им что объясняла.

— Это новая для вас труппа, и для них это еще и новый язык.

— Безусловно. Это всегда трудно. Для того чтобы я могла все это объяснить в полной мере, чтобы актеры по-настоящему покорились, полюбили, приняли такой тип работы, времени не было вообще, и я вообще не люблю забалтывать актеров. Огромный плюс в том, что их, опять же, интуитивно я выбирала сама, и у меня к ним уважительное и заинтересованное отношение. Им, я думаю, очень тяжело, конечно же, но они терпеливо принимали правила игры, когда все берется из воздуха и материализуется на глазах и меняется и ищется по ходу. Я вижу, как они смиренно осваивают театр художника, и я надеюсь, это будет вознаграждено, когда пойдет волна интереса от зрителей.

— Кто для вас важнее в театре кукол — актер или кукла?

— В театре кукол сейчас столько всего происходит. Иногда актер важнее куклы, иногда кукла сильнее. В том типе театра, которым я занимаюсь, актеры — вспомогательные средства для того, чтобы проявить замысел. Прозрачный, подвижный, харизматичный актер — это идеал. Кукла возникает там, где заканчивается выразительная сила актера. Кукла — это та мера условности, к которой у тебя не возникает претензий. Кукла может сыграть смерть, просто упав из рук актера, — это самый лучший знак смерти и более убедительный, чем если бы упал актер и принялся изображать конвульсии. Поэтому выбираешь каждый раз по ситуации, кому отдать предпочтение. Нет однозначного ответа.

— Все чаще кукольники на репертуарных сценах стали почти отказываться от кукол в пользу живого плана. У Руслана Кудашова в Большом театре кукол артисты выходят на сцену в черных трико, хором поют Высоцкого, Лелявский поставил «Wanted Hamlet» для кукольника без кукол. Что происходит?

— Я была на конференции, посвященной кукольному театру XXI века, и заметила, как фундаментальные кукольники переживают. В момент их переживания я себя чувствую разорителем. Я считаю, что, конечно, должна сохраняться музейная традиция, как в кабуки (традиционный японский театр. — Прим. ред.), куда ты можешь прийти и посмотреть традиционную форму. Но если мы говорим про авторский экспериментальный театр, то почему я не могу взять куклу, когда мне это необходимо по смыслу, или отложить ее, когда она мне не нужна? Относиться к кукле лишь как к объекту или как к знаку? Сейчас на «Золотую маску» привозят три моих работы, там везде куклы очень по-разному работают. Что можно назвать более кукольным, а что менее — большой вопрос. Фундаментальный кукольный театр — это когда актера практически нет, когда он аннулирован, растворен, или он за ширмой, или он весь в черном и не высвечен, а значит, вместо него роль может сыграть любой другой? То есть кукольник весь отдан кукле. Но разве это возможно, когда мы говорим о современном театре?

— Если бы я был техническим директором театра, как бы вы на профессиональном сленге описали техническое устройство спектакля «Эффект Гофмана»?

— Это опускание плунжеров, огромная конструкция — шестиметровая башня, которая сама ездит по двигающейся рельсе, раздвижной занавес из более чем трех сотен сегментов, опускная сетка для проекции, люстры, которые двигаются, ткани, которые падают. Куклы как объекты. И несколько деревянных кукол, как из древних башенных часов. Действуют семнадцать механизмов, которые все занесены в программный пульт, и все просчитывается. Как только я поняла, с чем и как предстоит работать, я умерла. Потом стала заново обретать форму. Никогда я не работала в такой зависимости от механизмов. В инженерном театре мы всегда знали, что, если у нас застрянет веревочка, можно вынести лестницу, все поправить и начать заново. Тут получился изматывающий, но интересный опыт. Мы зависимы от ритмов всех этих механизмов. Ритм спектакля напрямую зависит от скоростей, с которыми может двигаться башня. В этом смысле это тотальный мир Гофмана, который мы сами себе и устроили. Как вчера сказал механик, технолог Театра на Таганке Андрей Владимирович: «Я рад, что вся сложнейшая техническая часть превращена в художественный образ». Все работает. Но, черт побери, всегда есть страх, что какая-нибудь кнопочка не сработает. Переживая этот страх, как раз и оказываешься очень близко к выбранному мифу. Потому что мы все зависим от этой кнопки. От того, сработает или не сработает мистическая башня или кукла Олимпия.