Две девушки, ища спасение от московской жары и суеты, отправляются в Карелию, где чистый воздух, никаких людей и самая вкусная в мире морошка. В поисках этой самой морошки они сходят с тропы — и немедленно начинают плутать по лесу, сперва ходя кругами, а затем и углубляясь в дебри. Это уже не легкое приключение, которого девушки чаяли: на одной морошке долго не протянешь, а из‑за деревьев высунется то медведь («Совсем не похож на плюшевого мишку»), то призрак бедолаги, который тоже заблудился в чаще, да так и не нашел выход. Так начинается роман «Лес» Светланы Тюльбашевой, который в прошлом году стал сенсацией: первый тираж разлетелся за считаные дни, за ним последовали несколько допечаток, а в годовом топе «Яндекс Книг» дебютантка Тюльбашева уверенно толкалась локтями с Пелевиным и Достоевским. Появившаяся будто бы ниоткуда история, балансирующая между хоррором и мистическим триллером, задела какую‑то важную струну в читателях в тревожном 2024 году.

Часто принято считать, что хоррор — жанр более или менее благополучных времен: люди берутся за томик условного Стивена Кинга, чтобы пощекотать нервы и еще сильнее поблагодарить судьбу за то, что им не приходится иметь дела с призрачными отелями и клоунами в канализации. Этот консервативный по сути жанр дает возможность испытать эмоции, которых человеку не хватает в реальной жизни. Тот же Кинг признавался, что смотрит самые жуткие фильмы ужасов, «чтобы поднять дверцу клетки своего цивилизованного рассудка и закинуть корзину сырого мяса голодным аллигаторам, которые плавают в этой подземной реке». Но что, если река давно вышла из берегов и аллигаторы разбрелись по улицам?

В последние пару лет, кажется, мы наблюдаем новую волну интереса к русскоязычному хоррору. Конечно, эта поляна не пустовала и прежде. В 2005 году именно с жутким сборником «Переходный возраст» в литературу ворвалась Анна Старобинец, позже прославившаяся детской серией «Зверский детектив». Задолго до того, как словосочетание «пионерский галстук» стало ассоциироваться с чем‑то запретным, по заснеженной пустыне чеканили босоногий шаг мертвые пионеры из треш-цикла Ильи Масодова «Мрак твоих глаз» (а позже свой хоррор-подход к пионерской теме сделал и Алексей Иванов). В начале 2010-х вышла дилогия Шамиля Идиатуллина «Убыр», которую только что переиздали впервые за много лет, — в ней он обращался к татарской мифологии, предвосхитив появление других локальных хорроров.

Но все эти книги были единичными феноменами, прорывавшимися в мейнстримную литературу. Исключение — разве что серия антологий «Самая страшная книга», неравномерных по качеству, но заработавших за десять лет преданную фанбазу, — впрочем, обособленную от широкого круга читателей.

И вот в тревожные 2020-е что‑то случилось. По стене, отделявшей жанровую хоррор-комнатку от зала боллитры, пошла трещина, и в нее хлынули истории об ужасном и непонятном. Одной из первых ласточек — или воронов, пожалуй, — новой волны интереса к жанру стал «Последний день лета» Андрея Подшибякина. Журналист, до этого отметившийся парой не слишком удачных книг об игровой индустрии, вдруг написал объемный и увлекательный роман про Ростов 1990-х годов, где несколько подростков сталкивались с древним демоном, который любит устраивать людям «самые смешные шутки в мире», хотя смешно от них не всем. Лекала, по которым был скроен «День…», очевидны: «Очень странные дела», «Оно» и другие представители американского народного жанра small town horror. Но нутряное знание ростовской фактуры и хорошая редактура сделали свое дело: Подшибякину удалось пересадить американский жанр на южнорусскую почву так, что книга не сводится к простому эпигонству, а становится одним из до сих пор немногих ярких романов о страшном и безбашенном десятилетии. Похоже, автор и сам понял, что за этим жанром будущее: в 2025 году у него вышел сборник «Голодный мир» — на этот раз, к сожалению, насквозь вторичный — в послесловии к которому он намекнул и на грядущий сиквел, и на экранизацию «Дня…».

Думаю, популярность романа Подшибякина объясняется тем же, чем и феномен шок-франшизы Дэмиена Леоне «Ужасающий». Парадоксальным образом мистические хорроры оказываются местом, куда можно убежать от реальности. Кажется, что для эскапизма было бы логичнее подобрать утопическую вселенную добрых единорогов и ласкового солнца, а не кровожадных клоунов и хтонических демонов. Но противоречие здесь лишь кажущееся. Мы живем в мире, где зло чаще всего принимает облик мужчин в дорогих костюмах, историков-наполеоноведов и президентов, а ужасные истории показывают нам мир, где оно имеет приличествующий злу облик, говорит хриплым голосом Максима Суханова и, похихикивая, размахивает окровавленной ножовкой. Мир мистических романов ужасов столь же несправедлив и жесток, что и наш, — однако в нем действуют хотя бы какие‑то правила, извращенные, но понятные. И в этом есть что‑то странно успокаивающее.

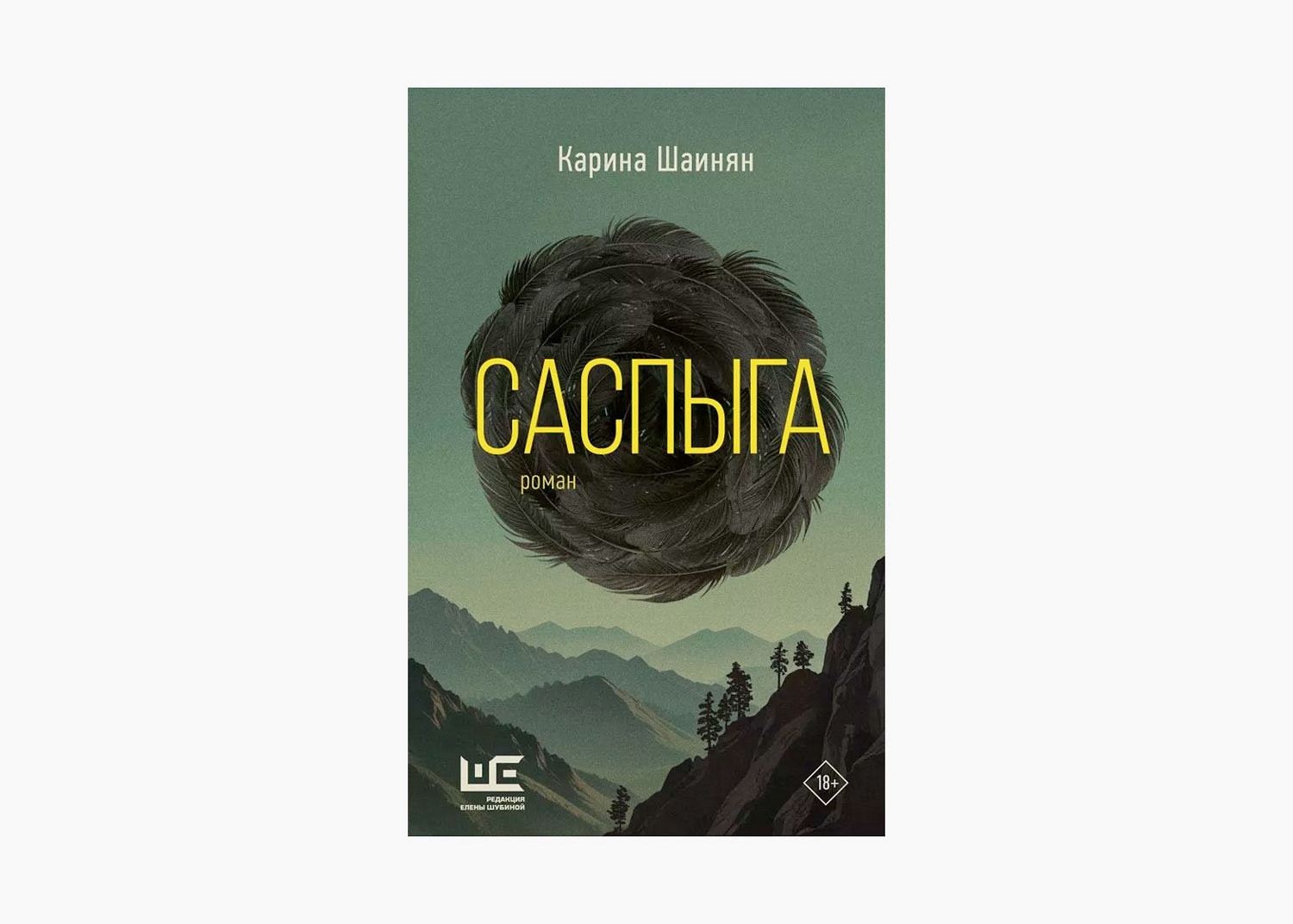

Кроме того, у хоррор-романов есть еще одна функция. Они учат по-новому говорить о том, что нас пугает, но что невозможно сформулировать напрямую — потому что слов не хватает, потому что эти слова запрещены или же просто износились от частого повторения. Это делает Карина Шаинян в своем романе «Саспыга». Ее герои поставлены перед выбором: жить в сложном мире, захлебываясь муками совести, или же отказаться от сомнений, отрезав от себя часть человечности в обмен на душевное спокойствие. В книге такая операция имеет очень ощутимый физический образ: чтобы успокоить совесть, достаточно поймать и съесть нелепую и беззащитную пернатую зверушку, бегающую по алтайским горам. Заменяя подвытертое до полной потери смысла словосочетание «потерять совесть» на очень конкретное действие — «съесть саспыгу», Шаинян помогает сделать абстрактное конкретным, а неясное — постижимым, хотя и через мистическую метафору.

К относительно чистым хоррорам можно причислить и другие триллеры с мистическими и фантастическими элементами — от трагиироничного романа «Магазин работает до наступления тьмы» Дарьи Бобылевой до горьких «Кадавров» Алексея Поляринова. Тревожное время порождает тревожную литературу, которая резонирует с желаниями читателей найти в страшных книгах если не надежду, то объяснение своим чувствам. А еще, пожалуй, слабую надежду на то, что если герои романов ужасов — по крайней мере, некоторые — умудряются пережить свои страшные приключения, то и у нас, может, тоже есть шанс.