Мамлыга: Когда читаешь книгу, понимаешь, что она основана на огромном количестве дневников, писем, записей. И я, человек, который многие из них читал, как будто бы оказываюсь в давно привычном, давно знакомом, пусть продуваемом сквозняками, но довольно уютном мире. И мне хочется спросить про историю ваших взаимоотношений с этой вселенной, которую можно назвать Серебряным веком. Когда случилась первая любовь с ней, как и по каким тропкам шло это знакомство и происходили эти открытия?

Жегалин: Я лет семь назад писал для Storytel колонку про Анну Ахматову. Она называлась «Женщина-змея» — и впервые начал все это изучать именно с биографических сторон. Конечно же, набрел на «Башню»«Башня»Петербургская квартира Вячеслава Иванова в башенной части здания на углу Таврической и Тверской. В «Башне» в 1905–1912 годах собирались почти все значимые авторы Серебряного века. Иванова и подумал тогда: «Как было бы круто, если бы кто‑нибудь взял и составил это все в один текст, все эти приключения». Ну и, конечно, забыл. Потом, два года назад, Леша Киселев — легендарный главный редактор издательства Individuum — пишет мне: «Максим, есть маза». Собственно, с этого и началось более глубокое погружение.

Мамлыга: Что из дневников, писем, воспоминаний — настольное, любимое, к чему вы обращаетесь, например, в минуту горестных сомнений, а что было прочитано специально к книге?

Жегалин: Наверное, «Некрополь» Ходасевича — это одна из главных книг, одна из моих самых любимых. «Живые лица» Гиппиус, «Встреча» Пяста, «Петербургские зимы» Иванова. «На берегах Невы», «На берегах Сены» Одоевцевой. Ну а дальше это уже письма, дневники, разные исследовательские работы. Например, есть хроника жизни и творчества Анны Ахматовой, где буквально по дням написано, куда пошла Ахматова, что сделала и что сказала. Прекрасные книги Николая Богомолова про Кузмина, про Иванова — про «Башню» и в целом. Про оккультизм в русской литературе есть прекрасная книга.

Очень много опубликованных писем Андрея Белого: полностью опубликована переписка с Блоком, с Любовью Менделеевой. Вообще все безумные автобиографические своды Андрея Белого, в которых черт ногу сломит. Но когда ты привыкаешь к тому, что человек так пишет, почему‑то вдруг в какой‑то момент невозможно оторваться. Вот загадка Андрея Белого.

Мамлыга: Мне хочется еще немножко спросить про личное. В этой книге чувствуется авторское родство с частью персонажей. То есть понятно, что многие из них были прочувствованы не только с точки зрения их увлекательной биографии, а именно с точки зрения личного творческого интереса, творческого взгляда. Так ли это?

Жегалин: Ну да, конечно. И мне кажется, я пока писал, влюблялся по очереди почти во всех персонажей. У меня был месяц влюбленности в Анну Ахматову, полгода влюбленности в Михаила Кузмина, потом в Глебову-Судейкину, Князева…

Мамлыга: А какие из героев ближе по поэтической интонации?

Жегалин: Михаил Кузмин. Я до сих пор не понимаю, почему его нет в школьной программе. Александр Блок, Андрей Белый, Гумилев. И Анна Ахматова. И Мандельштам. Анна Ахматова, возможно, мне все же интереснее как персонаж. Гумилев, Блок — герои и символы времени, поэтому, собственно, их гибелью и заканчивается книга и, как мне кажется, Серебряный век.

Мамлыга: Немножко академический вопрос: исследователи довольно активно спорят по поводу границ Серебряного века. Кто‑то говорит, что он начинается с публикации первых сборников Брюсова и длится до 1914 года. Кто‑то верхней границей обозначает 1921 год, связывая конец Серебряного века со смертью Блока и расстрелом Гумилева. Кто‑то ограничивает этот период 1928 годом. А кто‑то ведет вплоть до блокады Ленинграда. Почему для книги были выбраны именно такие хронологические рамки?

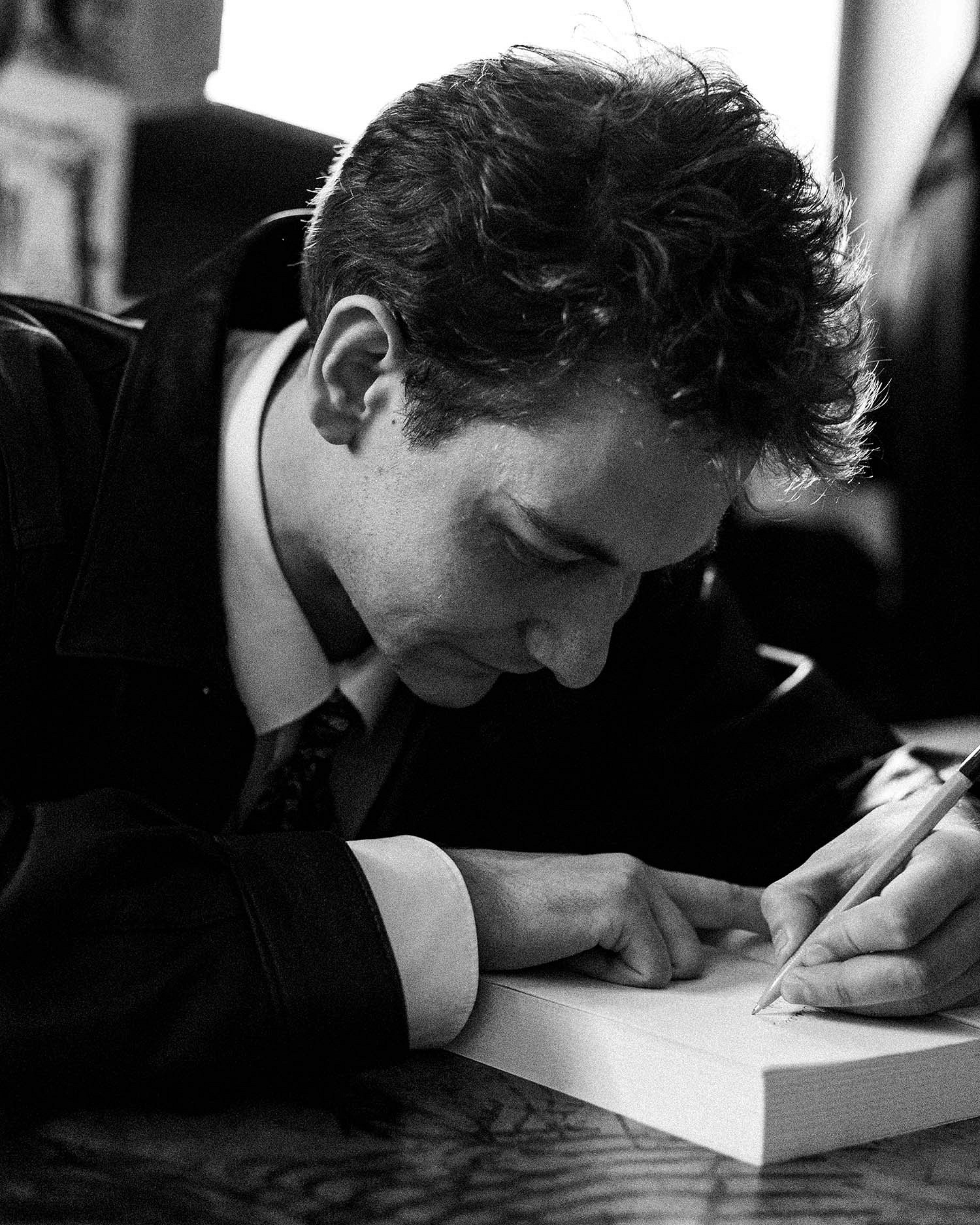

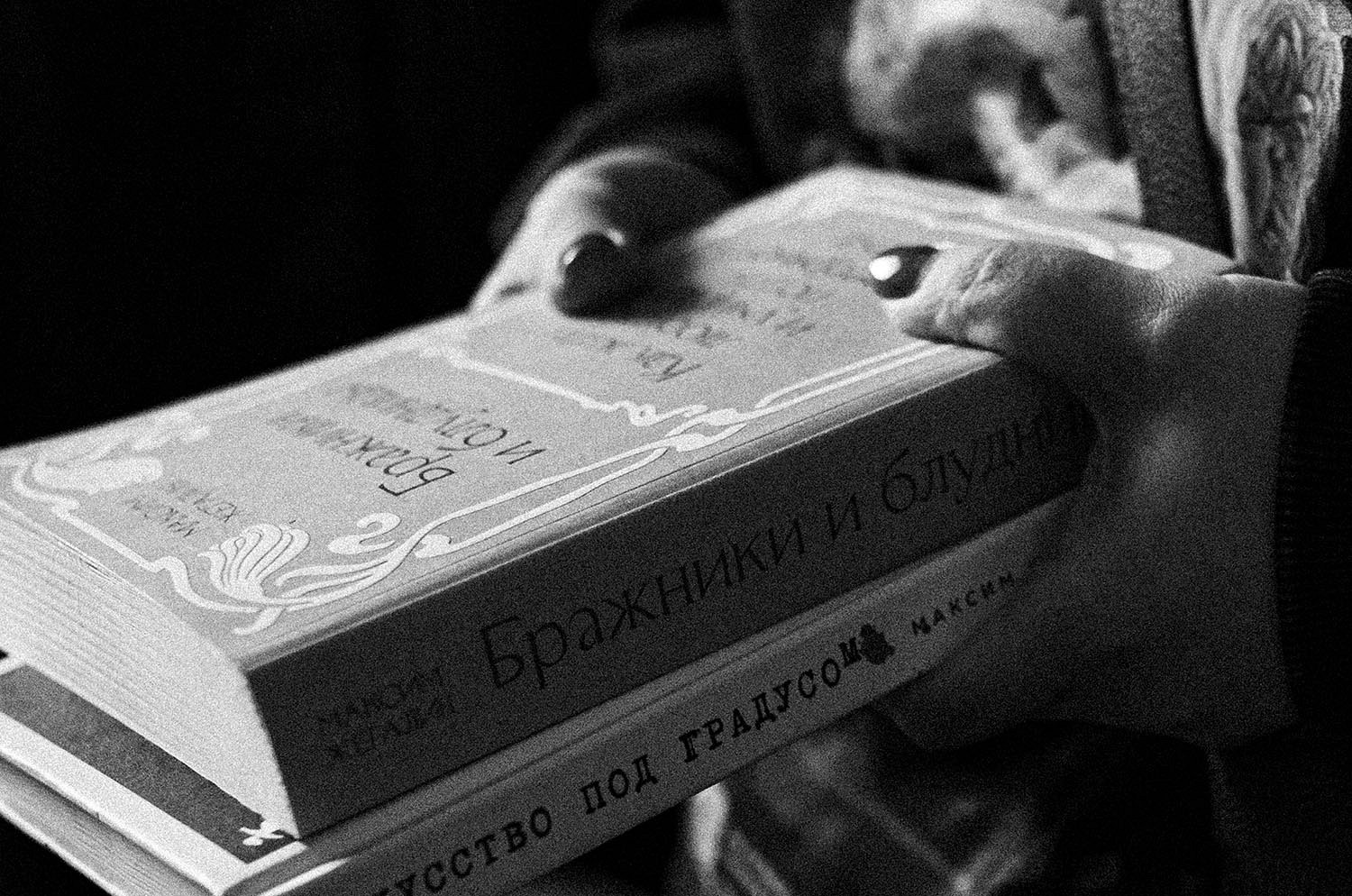

Максим Жегалин и Максим Мамлыга в «Книжном в Клубе» в рамках проекта «„Бражники“ — и напиться!»

Жегалин: Мы долго думали, какие взять годы. В итоге я открыл «Встречи»«Встречи»Книга поэта, переводчика и мемуариста Владимира Пяста о петербургском литературном быте эпохи символизма и акмеизма. Пяста, и там была фраза о том, что все началось в 1905 году. Как раз появилась «Башня», Иванов переехал в Петербург с женой и открыл, собственно, свой салон на Таврической. И мне кажется, правильно было начать с какого‑то прямо рассвета. А потом я чудом нашел, что Андрей Белый 9 января 1905 года впервые приехал в Санкт-Петербург. Мне показалось, что это идеальное начало.

Мамлыга: Понятно, что помимо основных персонажей, в книге есть много дополнительных. Когда понимаешь, сколько там было персонажей, сколько было талантов, сколько невероятных абсолютно судеб, то ясно, что здесь не обойтись без выбора. Почему он стал именно таким?

Жегалин: Была постоянно опасность начать развивать одну из линий и никогда не закончить книжку.

Казалось бы, один абзац. Но потом я открыл книжку Санжарь и понял, что про нее одну можно в целом написать книгу. И было еще много таких персонажей. Не знаю, выбор героев сам постепенно формировался. Изначально было еще много художников, но потом все фокусируется на поэтах, и в итоге там человек десять главных героев. Все было переплетено, все друг с другом общались, все постоянно друг к другу ходили.

Мамлыга: Когда я читал книгу, у меня было впечатление, что можно такую же написать про живопись, про театр. Но почему, когда мы говорим про Серебряный век, мы в первую очередь вспоминаем о нем через литературу, причем именно через поэзию?

Жегалин: Все-таки это в первую очередь литературное понятие, с детства, со школы. Серебряный век — это великая поэзия. Ну и потом, в отношении поэтов было, нельзя сказать народное, но более массовое понимание. Кто знает Сомова-художника? А Анну Ахматову знают все.

Мамлыга: Каждый раз я думаю, что не зря упомянул в самом начале слово «вселенная».

И, например, усилиями Полины Барсковой создана отдельная вселенная блокадного Ленинграда. Похожую штуку в наше время проделывают с девяностыми годами: после того как появилась песня, где звучат слова «В девяностые убивали людей/И все бегали абсолютно голые», ты понимаешь, что это некоторая мифологизация, которая все названное объединяет. Какие объединяющие штуки внутри Серебряного века, на ваш взгляд, создают из этого пространства вселенную? Что там есть такого, что позволило вам написать книгу?

Жегалин: Декадентство, неврастения, истерия, заламывание рук, алкоголь, наркотики.

Мамлыга: Это идеальный набор тегов.

Жегалин: Все само по себе идеально складывалось по драматургии. У каждого персонажа вдруг образовывались грандиозные арки. От юноши Гумилева, который стоит перед зеркалом, пытаясь гипнотизировать себя и поверить в то, что он красивый, до героя древнегреческого размаха. От Блока и его веры в Прекрасную Даму до человека, который во всем разочаровался и стремится побыстрее умереть. От сумасшедшего Андрея Белого — до еще более сумасшедшего. И так у каждого, кого ни возьми.

Мамлыга: Мне кажется, что здесь еще есть одно условие — это определенная теснота. Когда читаешь эту книгу, складывается ощущение, что ты подсматриваешь в чью-то гостиную.

Жегалин: Да, есть ощущение, что этот мир очень тесный. Но нужно все время не забывать, что был еще и мир вокруг, который был в сотни раз больше, и которого мы просто не касаемся. Ну а разве у нас сейчас не тесный мир? Все тоже будто бы друг друга знают. А на самом деле вокруг этого маленького кружка есть еще огромный мир, которого мы не знаем.

Мамлыга: Здесь много можно говорить про отдельных персонажей, но мне бы хотелось спросить про отношение к ним до написания книги и после. Череда влюбленностей, новое узнавание, знакомство несколько более глубокое, нежели было раньше, — как это повлияло на отношение к ним?

Жегалин: У меня была мистическая история. Недавно я был в Париже, я поехал на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. И у меня была идея фикс: нужно обязательно купить цветы, чтобы положить их на могилу Глебовой-СудейкинойОльга Глебова-СудейкинаАктриса, танцовщица, художница, скульптор, переводчица, одна из первых русских манекенщиц. Была прототипом одной из героинь «Поэмы без героя» Анны Ахматовой.. Конечно, я не купил цветы, понадеялся на последний момент и пришел без цветов. Мы очень долго искали эту могилу, ходили, ходили — и в итоге нашли спустя, наверное, часа полтора. Старенькая, полузаброшенная, никем не посещаемая могила. Постояли и ушли. В итоге, вы не поверите, ночью я просыпаюсь от того, что на меня с полки в кровать падают два горшка с кактусами.

Но в целом, отвечая на ваш вопрос, Максим, когда ты постоянно читаешь про гениев, ты постепенно к ним внутренне присоединяешься. И в какой‑то момент у тебя появляется ощущение, что ты их друг. Может быть, и у читателей появится такое ощущение. Конечно, оно обманчиво, и быстро проходит. Но когда ты постоянно читаешь эти письма, вдруг возникает какое‑то чувство родства.

Мамлыга: А с кем из них хотелось бы встретиться, выпить чаю?

Жегалин: С Ходасевичем очень хотелось бы выпить чаю. С Михаилом Кузминым. И с Глебовой-Судейкиной, и Судейкиным, и Сомовым. С Анной Ахматовой не хотелось бы. Кстати, и с Блоком, может быть, не хотелось бы. Все-таки мне милее кузминский круг. В них просто есть какой‑то прикол, который они чувствовали, какая‑то ирония по отношению к самим себе, в первую очередь — у Кузмина и у всех его друзей.

Мамлыга: Сколько времени заняло написание книги?

Жегалин: От начала до конца — полтора года.

Мамлыга: Когда эта книга писалась, какие личные мотивы были, чтобы это все-таки написать и объединить под одной обложкой?

Жегалин: Желание заработать денег, очень много денег. Прославиться, чтобы меня возили на колеснице, засыпали розами и так далее. Такие были мотивы.

Мамлыга: В это время несколько человек выдвинулись за розами, чтобы во время подписи можно было вас осыпать лепестками роз.

По работе я наблюдаю за взлетом современной русскоязычной литературы, который происходил во второй половине 2010-х годов и еще длится. Но как вы вчера говорили на презентации Ольги Птицевой, после определенных событий возникает ощущение, что все разрушается, идет куда‑то не туда. То ли конец, то ли не конец. Каждый раз, когда ты с этим ощущением сталкиваешься, прости господи, ты думаешь, что где‑то уже это видел. В общем, если сформулировать кратко и емко: похоже наше время на то, в котором жили они? И если да, то в чем?

Жегалин: Почему‑то мне кажется, что мы приближаемся ко времени, которое будет похоже. Начинает слышаться этот гул, о котором писала Анна Ахматова. Появляется ощущение какой‑то грядущей большой перемены. Но пока, конечно, она не такая трагичная, будто бы все-таки несравнимо.

Мамлыга: Да, такое получается предчувствие катастрофы — наверное, апокалиптическое сознание, оно там было. Есть ли какие‑нибудь новые для вас стихотворения, которые вы обнаружили, пока готовили книгу?

Жегалин: Прямо новых-новых нет. Но, конечно, когда ты понимаешь контекст, в котором написано стихотворение, оно у тебя будто бы встает на место в голове. Даже те же бражники и блудницы: «Как невесело вместе нам!» Ты понимаешь, что это было написано про «Бродячую собаку». Ты понимаешь, кто там танцевал на сцене. Весь этот дым, копоть, забитые окна и так далее — все становится на место. В книге достаточно часто цитируются стихи целиком или не целиком. И мне кажется, это тоже важно и правильно, что они там есть. Хотя бы какие‑то пазлы у тебя складываются: что, когда, кем, в каких обстоятельствах было написано. Они из небытия как бы встают на нужную полку.

Мамлыга: У меня, когда я читал книгу, она еще и встроилась в более широкий контекст нового подхода к изучению литературы. Мы помним, например, проект «Полка», который был организован Сапрыкиным, Обориным. Сейчас появляются книги, в том числе детские, про отдельных авторов. Как будто идет новая волна интереса к Серебряному веку — есть, например, очень смешная книжка «Чему я могу научиться у Анны Ахматовой», для детей дошкольного и младшего школьного возраста. И когда я читал вашу книжку, я подумал, что как раз вот эта манера — нескучная, элегантная, с большим уважением и любовью, — она помогает погрузиться в контекст. И здесь хочется спросить: были ли уже какие‑то отзывы, которые удивили? Может быть, приглашения в школу?

Жегалин: Пока особо не было каких‑то легендарных отзывов. Но в целом очень приятно, что книга хорошо продается, про нее все много говорят, да? Очень приятно, весело.

Мамлыга: Готовы к школьной презентации?

Жегалин: Почему бы и нет? Мне кажется, это интересно. Разговор о важном проведем в школе.