Каким был настоящий Дягилев

Балетная антреприза Сергея Павловича Дягилева «Русский балет» (Les Ballets Russes) просуществовала всего двадцать лет — с 1909 по 1929 год. Как импресарио Дягилев начинал в Европе с художественных выставок русского искусства, а затем организовывал выездные оперно-балетные сезоны. Первые два сезона труппа выступала только во время отпусков российских Императорских театров, которые начинались после православной Пасхи, но уже в сезоне 1911 года начала выходить на международную сцену круглогодично — вызывая восторг и удивление публики. Откуда же такой, выражаясь современным языком, хайп?

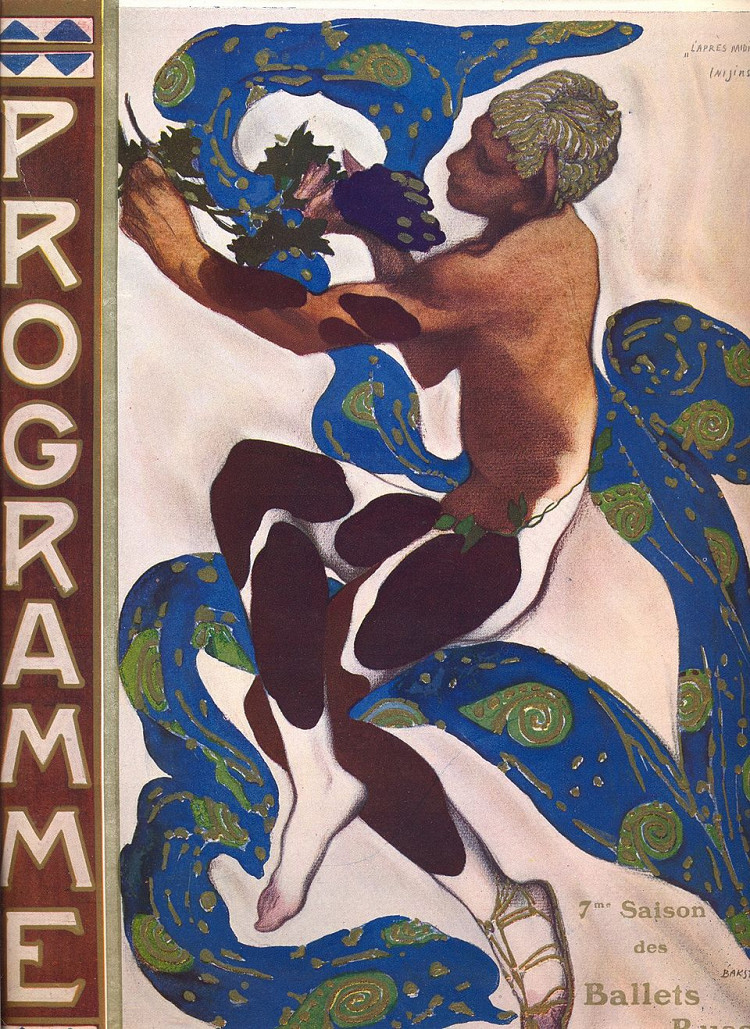

Сергей Дягилев обладал феноменальным чутьем на сенсации. Он предоставил шанс заявить о себе в искусстве таким начинающим творцам того времени, как Игорь Стравинский, Франсис Пуленк, Сергей Прокофьев, Жан Кокто, Пабло Пикассо, Жоан Миро, а также ряду ведущих русских художников, включая Льва Бакста, Александра Бенуа, Николая Рериха, Александра Головина, Наталью Гончарову и Михаила Ларионова. Многие из величайших русских танцовщиков, среди которых Вацлав Нижинский, Михаил Фокин, Тамара Карсавина и Анна Павлова, выступали у Дягилева; Дягилев способствовал карьере многих других танцовщиков и балерин, которые выросли как артисты и заявили о себе именно в «Русском балете». Именно Дягилев вывел танцовщика-мужчину из тени балерины и сделал его настоящей звездой, центром притяжения спектакля (и публики). В созданных под его руководством спектаклях Дягилев также показал, что балет — это не холодное классическое искусство, но искусство, скрывающее в себе чувственность и страсть.

Дягилев был самонадеян, не боялся рисковать и обладал невероятным даром убеждения. В его лице менеджмент и продюсирование были возведены в ранг искусства и удивляли порой даже больше, чем творческие находки его труппы. Роль импресарио, ранее воспринимавшаяся как в общем скучная управленческая должность, стала ключевой в развитии именно творческой стороны труппы. «Русский балет» выражал эстетические убеждения самого Дягилева и реализовывал его собственные художественные взгляды. Важно, что эти личные убеждения и пристрастия не были постоянными и неизменными. Они отражали общественно-политические реалии тех бурных и насыщенных событиями лет.

Les Ballets Russes Сергея Дягилева, действительно, занимают особое место в истории исполнительских искусств. Во-первых, именно благодаря им в Европе и Америке пробудился интерес к балету: в то время как в Петербурге балетоманы штурмом брали кассу на выступления своих любимых артисток, в Европе балет принимался куда более спокойно. В 1909 году, перед первой накануне гастролей репетицией в Петербурге Дягилев произнес для собравшихся артистов речь, в которой сказал: «Я счастлив, что Париж впервые увидит русский балет. На мой взгляд, балет — прекраснейшее искусство, которое нигде более в Европе не существует».

Во-вторых, Дягилев привлек внимание западного мира к русской культуре и представил балет как равноправное партнерство движения, музыки и визуального оформления, в котором все творческие участники — композиторы, художники, хореографы, авторы либретто и даже артисты — оказывали влияние на другие аспекты их совместных работ. «Наш балет, — писал Лев Бакст, — является совершеннейшим синтезом всех существующих искусств». Хотя спектакли Les Ballets Russes были рассчитаны на привилегированное и культурное население в крупнейших городах Европы и Америки, они оказали влияние на будущее балета, которое простиралось далеко за пределы этих городов.

В-третьих, за 20 лет своего существования предприятие Дягилева постоянно находилось в движении, в поиске, в неутомимом стремлении к новому, к сенсационному, к потрясающему. Les Ballets Russes постоянно стремились ввысь: росла труппа, росли репертуар и творческие амбиции, спектакли становились все популярнее. «Русский балет» становился законодателем мод, и не только театральных. Всего под руководством Дягилева было представлено около 70 балетов, а многие из их авторов и исполнителей стали легендами. Как и полагается легендам, о них много говорят и много интерпретируют — в том числе и в рамках нового балета «Дягилев», представленного на сцене Большого театра 24 и 25 июня.

Каким получился новый «Дягилев»

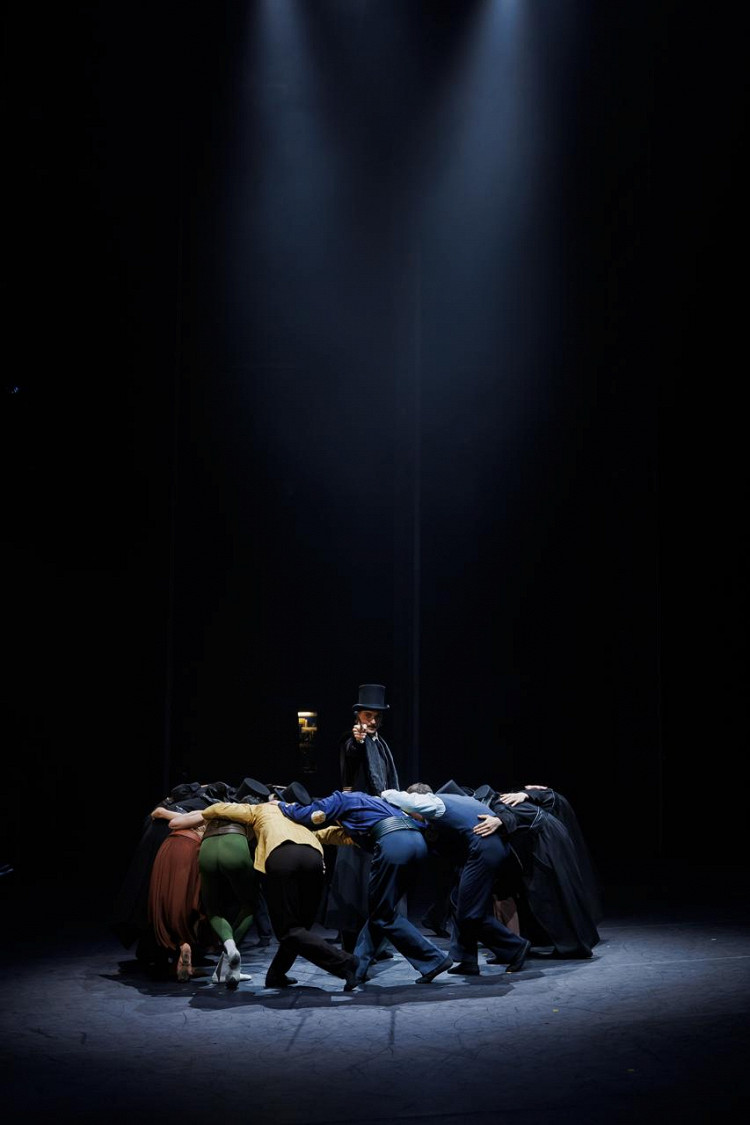

«Дягилев», показанный в Большом театре, — это балет в балете, балет о балете и о людях, которые творят его историю. Хореографом-постановщиком выступил Алессандро Каггеджи, англичанин итальянского происхождения, окончивший Московскую академию хореографии в 2015 году. Вскоре после выпуска он был принят в труппу Татарского театра оперы и балета, а с 2023 года стал солистом «Урал Балета». Это не первая работа Каггеджи как хореографа (до этого были концертные номера, одноактный балет и полнометражный «Золотой ключик» Вайнберга на сцене Нижегородского театра оперы и балета), но на сегодняшний момент самая масштабная. А в основе либретто — сложная история постановки одного из «Русских балетов» — «Дафниса и Хлои» Равеля в хореографии Михаила Фокина.

В 1909 году Морис Равель стал первым иностранным композитором, которому Дягилев заказал музыку. Идея балета о Дафнисе и Хлое принадлежала самому хореографу Михаилу Фокину: он вынашивал ее с 1904 года. Вместе с художником Львом Бакстом все постановщики работали не покладая рук. Равель писал приятелю: «Должен признать, у меня позади безумная неделя: подготовка либретто балета следующего русского сезона. Почти ежедневно работаю до трех ночи. Дело усложняется тем, что Фокин ни слова не говорит по-французски, а я знаю лишь русские ругательства. Присутствие переводчиков не помогает, и ты можешь представить себе атмосферу этих встреч».

Из‑за постоянной увлеченности Дягилева новыми проектами и ввиду занятости артистов постановка постоянно откладывалась; премьера состоялась лишь в 1912 году, под конец сезона. Из‑за шедших параллельно репетиций «Послеполуденного отдыха фавна» Дебюсси, где Нижинский выступил и хореографом, и исполнителем главной роли, балету Фокина уделялось гораздо меньше внимания, чем он, по мнению хореографа, заслуживал. Фокин был раздосадован, обозлен и обижен и вскоре после премьеры покинул труппу Дягилева навсегда.

Несмотря на то что премьера «Дягилева» проходит на сцене Большого, это не постановка самого театра, а антрепризный проект одного из премьеров — Дениса Родькина. Тем не менее в главных ролях заняты сплошь премьеры Большого театра, танцовщики, находящиеся на вершине театральной иерархии и на пике своей творческой формы. Роль Равеля исполняет Вячеслав Лопатин — танцовщик, чья удивительная пластическая индивидуальность давно покорила всех балетоманов Москвы. Партию художника Бакста танцует Денис Савин, столь же эмоциональный и выразительный художник (танца), а Семен Чудин перевоплощается в Фокина. Учитывая, что сам балетмейстер Фокин был также выдающимся классическим танцовщиком, кажется, что эта роль создана для того, чтобы ее исполнил именно Чудин, всегда безукоризненно элегантный и всецело преданный классическому танцу артист.

Еще две важные сольные партии в спектакле — это Нижинский и Карсавина.

Говорят, что Нижинский начал танцевать в возрасте трех лет. В девять лет он был принят в Императорское балетное училище в Санкт-Петербурге и, уже будучи учеником, привлекал внимание педагогов и соучеников.

В 1908 году Нижинский познакомился с Дягилевым. Именно Нижинский (и создаваемая вокруг его удивительных способностей шумиха) в «Павильоне Армиды», в партии раба в «Шехеразаде» и партии Арлекина в «Карнавале» больше, чем кто‑либо из других (тоже прекрасных, но все же) танцовщиков, обеспечил триумф «Русского балета». Его последний прыжок в «Видении розы» вошел в историю, а о выступлении в титульной партии в «Петрушке» сохранились слова Сары Бернар: «Я боюсь, боюсь, что вижу величайшего актера на свете».

Тамара Карсавина (которой Фокин три раза делал предложение — и все три раза получил отказ) стала символом «Русского балета», его главным идолом. Ее называли «танцующим пламенем», ей посвящали стихи Ахматова и Гумилев, ее боготворили. Она была трудягой в репетиционном зале, невероятно артистичной на сцене и умной, приятной собеседницей в обычной жизни. На сцене же об их дуэте с Нижинским слагали легенды.

В «Дягилеве» партию Нижинского исполняет Дмитрий Смилевски, знаменитый своей виртуозной техникой, а Карсавиной — Элеонора Севенард, которая, возможно, не может соперничать с Тамарой Платоновной в плане выразительности, но точно мила и обаятельна. В партии всесильного импресарио на сцену выходит сам художественный руководитель проекта Денис Родькин. Удивится ли публика? На этот вопрос ответят пока лишь зрители премьерных спектаклей. «Дягилева» на Новой сцене показывают всего два вечера подряд, и на данный момент неизвестно, когда его можно будет увидеть снова.