«Утиная охота» — ключевая пьеса эпохи застоя. Феномен деструктивных, мечущихся и «лишних» героев был тогда вновь актуален, а «зиловщина» стала общеупотребимым термином. Где‑то рядом с главным персонажем пьесы Виктором Зиловым потом расположатся Бузыкин из «Осеннего марафона» и Макаров из «Полетов во сне и наяву». В этом же ряду — сам драматург Александр Вампилов и главный исполнитель роли Зилова Олег Даль. Оба сложных художника ушли из жизни слишком рано и скоропостижно, трагически сплетясь судьбами с персонажем пьесы, очутившимся где‑то между жизнью и смертью.

Вспоминая эпоху, пьесу, историю ее постановок, цитируя собственные спектакли, Антон Федоров посвящает «Утиную охоту» механизму памяти. Он деконструирует процесс вспоминания и изучает его как метод постижения действительности. Все, что происходит в его спектакле, находится между реальным миром и тем, который удается восстановить в памяти Зилову.

Пьеса начинается с того, что проснувшемуся с похмелья Зилову доставляют именной похоронный венок (в спектакле букет гвоздик) — так над ним подшутили друзья, слишком уставшие от его нападок и болезненного протеста против реальности. К концу пьесы тема смерти возникает вновь: Зилов грозится покончить с собой. Где‑то в этом зазоре между смертью и жизнью и расположил Федоров свою историю. Жизнь как вспышка памяти посреди морока.

Сцену разрезает шахта лифта — в нем герои перемещаются между различными точками воспоминаний Зилова: вот они на его новоселье (в квартире, которую ему выбил начальник Кушак), вот в кафе «Незабудка», вот у него на работе в бюро технической информации. Эти условные фанерные пространства расположились по разные стороны от лифта. Наполовину стершееся название «Незабудка» на фанерной стене подтверждает тему всего забытого и со временем искаженного. В глубине сцены на зрительских креслах расположился целый «хор» — пожилые мужчины и женщины, обозначенные в программке как «соседи» и названные Зиловым «соглядатаями», они нон-стоп обрамляют собой происходящее, коллективным образом являют время как таковое. Время, сжирающее память и уничтожающее жизнь.

Начинает спектакль и сопровождает его ход официант Дмитрий — существующий в рапиде, мощный, инфернальный человек. Вышедший откуда‑то из миров Дэвида Линча, он проводник Зилова не только на пресловутую утиную охоту, но и куда‑то на дно собственного подсознания. Сильный, уверенный, да еще и рокер, который в какой‑то момент с растрепанными волосами исполняет соло на гитаре, — он единственный человек внутри помутненного рассудка Зилова, который явно вызывает у него хоть какое‑то уважение.

Остальные — мельтешащий, тягучий фон для его судорожной, агонизирующей рефлексии. Жена Галина в точном исполнении Юлии Марченко — замедленная, растерянная, нелепая в своей неприкаянности. Она то неуклюже предлагает Зилову завести ребенка, то робко и нелепо намекает, что ею заинтересовался бывший одноклассник. Ее угловатый образ — проекция зиловской нелюбви, отношения к ней как к привычной домашней курице: у нее и пластика какая‑то куриная. Ничем не лучше любовница Ирина (Александра Юдина). Маленькая, в коротком платье, с двумя хвостиками, она бесконечно мельтешит и сюсюкает. Насквозь фальшивую, ее даже удочерить не хочется — так что в целом ясно, почему Зилову опостылели и женщины, и дети.

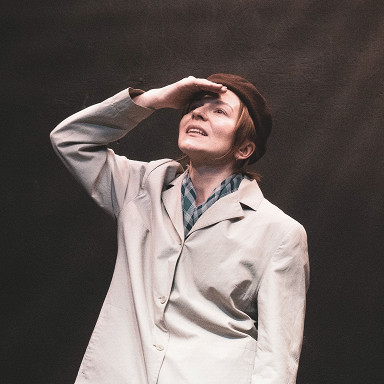

У самого Зилова (талантливый Григорий Чабан) здесь несколько ипостасей: он то робкий и невнятный, мямлящий и что‑то каламбурящий себе под нос, то дерзкий и усатый альфа-самец, раскатисто флиртующий со своей восемнадцатилетней любовницей. Как и все остальное в этом мире, он сам создан из осколков собственной памяти, искаженных временем и рефлексией.

Антон Федоров поставил свой самый беспощадный спектакль: в нем в разы меньше юмора (хотя тонкие каламбуры по-прежнему на месте), а персонажи уже не выглядят милыми фриками, которых разом хочется высмеять и обнять. Всех мы видим через призму равнодушного взгляда Зилова: они довольно обыкновенные люди, неприятные в своей тривиальности.

К финалу беспросветность набирает обороты: качаются на ветру огромные сосны, затерявшиеся в глубине сцены, Зилов теряет отца и не успевает на его похороны, оскорбляет всех близких. Он пронзительно орет, а его друзья накрывают его кастрюлей. Пытаясь покончить с собой с помощью фоторужья (естественно, безуспешно), он все же собирается на спасительную утиную охоту, о которой так мечтал. Только здесь она метафорическая: всю сложную декорацию вдруг затягивает задник-полотно с сибирским пейзажем, с которым Зилов остается один на один, а прямо ему в лицо светит театральный прожектор. Театральная реальность становится для этого мета-Зилова единственной альтернативой провалившейся в посредственность жизни. А уж станет ли она спасительной — пока неясно.