Владимир Сорокин

Двадцать пять по горизонтали, семь букв — автор романа «Голубое сало». Нет для автора более очевидного маркера народного признания, чем то, что он стал персонажем кроссвордов, — да, в «Афише» в 2000 году были кроссворды! Или вот из другого номера в том же году: шестнадцать по вертикали, пять букв: Роман Владимира Сорокина. Нормальный вопрос, нормальный ответ.

В 2000 год Владимир Сорокин вошел в неожиданном для себя статусе большой звезды. Шутка ли: двадцать лет он оставался глубоко андеграундным автором, писавшим романы, читать которые было порой физически неприятно, — и вот теперь с легкой руки издательства Ad Marginem его «Голубое сало» оказывается едва ли не самым обсуждаемым текстом года (а ведь конкурировать ему пришлось ни много ни мало с «Generation П»). К его произведениям уже с опаской присматриваются киношники, по ним ставят спектакли в московских театрах («То, что для Сорокина скачки с препятствиями общественных табу, для режиссера Валерия Беляковича повод поговорить на тему „что век грядущий нам готовит“», — рассказывает Елена Ковальская о постановке «Щи» в Театре на Юго-Западе).

И вот на волне этого успеха выходит сборник рассказов «Пир», задача которого не взять новую высоту, а зафиксировать достижение. «Есть глава, похожая на „Роман“, есть — на „Сердца четырех“, на „Голубое сало“. Это все равно, как если бы Пелевин написал роман про Штирлица — роман на бис, подарочное издание для поклонников, трибьют самому себе», — нахваливает «Пир» Данилкин.

И то верно. Может, сейчас «Пир» и не вспомнится в списке главных литературных достижений Сорокина, но оказался важным верстовым столбом на его пути. Это подведение итогов предыдущей четверти века и разом обещание следующей.

Амбициозное предсказание Данилкина будет выполнено с перехлестом. Уже в 2001 году Сорокин в экстазе сольется с поп-культурой, придя на эфир в реалити-шоу «За стеклом» и поразившись жизнерадостности участников: «Для человека, жившего в советские времена, подобное „заточение“ было бы мукой, а люди, воспитанные в постсоветский период, почему‑то не разрушаются от такого процесса». Еще через год участники движения «Идущие вместе» установят у Большого театра пенопластовый унитаз, куда станут выбрасывать фрагменты «Голубого сала», в которых увидят порнографию (Сорокин назовет акцию «государственным онанизмом»). В 2005 году Сорокин уже сам войдет в Большой — там поставят «Детей Розенталя» на его либретто.

Дальше — больше: в 2006 году выйдет «День опричника», вот уж действительно самый народный роман Сорокина; а с «Метели» в 2010 году стартует трилогия о докторе Гарине — пожалуй, самая дружелюбная к читателю. Завершающее ее «Наследие» закроет еще одну эпоху в карьере писателя: в ней блюстители морали вновь увидят порнографию, и ее распространение обойдется издательствам «Эксмо», АСТ и типографии «Парето-принт» в 4 миллиона рублей на юрлицо. Теперь Сорокин издается в тамиздательстве Freedom Letters.

Павел Крусанов

К 2000 году у петербуржского писателя Павла Крусанова после ряда прошедших малозамеченными романов и прозаического пересказа Калевалы наконец выходит бронебойный хит — альтернативно-исторический «Укус ангела», где Российская империя не разрушилась, а лишь разрослась, всосав в себя еще больше территорий. Критики обзывают Крусанова имперцем и фашистом, поклонники (например, Данилкин) превозносят стилистические достоинства автора, но и в похвале этой звучит что‑то пугающее: «„Укус ангела“ — огромный концлагерь, в котором бесправными арбайтерами трудятся Павич и Маркес, Кундера и Филип Дик, Толкин и Белый». Больше всех довольно издательство «Амфора», которое специально под Крусанова запустило серию «Наша марка». В ней, по словам того же Данилкина, выходят новые имперские тексты, в которых, «кажется, нет ничего личного: ни языка, ни переживаний, ни опыта, — только бесконечные альтернативы, фантастические варианты, убедительные внутри романа, но вне его абсолютно алогичные».

Успех «Ангела», однако, так и остался самым громким достижением Крусанова. Не то чтобы он исчез — вовсе нет: за следующую четверть века у Крусанова вышла дюжина романов, пара сборников рассказов, плюс некоторое количество антологий, к которым он так или иначе приложил руку. В общем, Крусанов оказался если не флагманом, то структурообразующим элементом новой консервативной петербургской прозы, о восходе которой с таким воодушевлением писал Данилкин.

Последним заметным романом Крусанова станет «Яснослышащий», вышедший в 2019 году: аннотация обещала «сведения о причудах физиологов, плодящих двухголовых собак, экспериментальной медицине, создающей банк донорских органов в теле свиньи, донбасских ополченцах и необычайных свойствах гороха».

Татьяна Толстая

В 2000 году Татьяна Толстая пишет свой первый и последний роман «Кысь» — и окончательно входит в число авторов, которых читатели уважительно называют по имени-отчеству, часто опуская фамилию: Виктор Олегович, Владимир Георгиевич, Татьяна Никитична.

Если верить признанию, полученному Алексеем Зиминым под водку с маринованным подосиновиком, роман Толстая то писала, то не писала четырнадцать лет, а попутно «просмотрела несколько тысяч сновидений, занималась столоверчением, передачей мыслей на расстоянии, прочитала несметное количество текстов, не книг, а именно текстов — ну газеты всякие, инструкции к гвоздодерам, патриотические листовки, советы на куриных кубиках, сборник стихов на языке коми». Из всего этого книга и скроена, слеплена, сколочена.

«„Кысь“ — это лингвистическая фантастика», — пишет про роман Лев Данилкин. И действительно, книга чуть ли не на две трети состоит из языковых мутаций: «Идешь по улочке, сразу скажешь: праздник был да веселье: тот на костыликах клякает, у того глаз выбит али мордоворот на сторону съехамши».

И добавляет в своей подборке главных книг 2000 года: «Кто „Кысь“ не читал, тот год потерял».

Впрочем, формально войдя в лигу романистов, московская барыня продолжит держать дистанцию — ей скорее интересно быть тем, кого принято с усмешкой (не обязательно заслуженной) называть публичными интеллектуалами. Еще большую славу, чем «Кысь», Толстой принесет передача «Школа злословия», которую она с 2002 по 2014 год будет вести на пару с Авдотьей Смирновой — по совпадению одной из книжных обозревательниц «Афиши» образца 2000 года. А к концу 2000-х Толстая найдет новую комфортную для себя деятельность — и станет вести блоги: сперва ЖЖ, затем фейсбук* и инстаграм*, потом телеграм — то предлагая внести в Конституцию упоминание дьявола, то высказываясь об уместности темнокожих актеров в «Бриджертонах» (кажется, именно тот пост ярче всего покажет, насколько писательница разошлась со временем, — но будет вскоре забыт, как забывается все).

Ну а главным достижением Татьяны Никитичны, похоже, стали не книги, а воспитание сына, тоже большого возмутителя спокойствия. И тоже, что характерно, часто именуемого в народе по имени-отчеству. Точнее матчеству: Артемий Татьянович.

Борис Акунин**

В 2000 году Акунин** — с большим отрывом главный писатель страны. За год у него выходят несколько хитовых романов: Данилкин рецензирует «Алтын-толобас» («С какой стати Акунин** должен до конца жизни играть в Умберто Эко? Может, он — как Дэвид Боуи, у которого ни один новый альбом не похож на предыдущий»), Дуня Смирнова — «Статского советника» («Не просто политический, но полифонический детектив, детектив идей: все они одинаково убедительны, все призваны служить процветанию государства, но все скомпрометированы террором, провокаторами, самим государством») и «Коронацию» (роман «смиренен и кроток, как кроток его главный герой (не Фандорин), полный достоинства без гордыни»).

Именно Акунин** оказывается мерой всех литературных вещей. К нему, «как поляки к Наполеону», ушли читатели Марининой; с ним неизбежно сравниваются детективы ван Гулика и ван Зайчика. Александр Бушков? «Друзья мои, он прочел Акунина**. Сто пудов. Однозначно». Даже рассказывая про «Дом доктора Ди» Питера Акройда или «Остаток дня» Кадзуо Исигуро, Данилкин не забывает упомянуть, какие именно сюжеты у них подрезал Григорий Шалвович**.

«Коронация» — это вроде бы последний роман про Эраста Фандорина. Точнее, первый из последних: в одночасье ставший главным в стране автором детективов раз за разом будет пытаться покончить со своим самым популярным персонажем, но народная любовь будет вытягивать его из любой трясины. За книгами вскоре пойдут экранизации: выйдет несколько фильмов, где Фандорина в джеймс-бондовской манере играют разные актеры; в какой‑то момент даже пойдет речь о том, что фильм по «Азазелю» снимет Пол Верхувен.

Постоянно пытаясь вырваться из золотой клетки своего успеха, Акунин** то будет бросаться в жанровые эксперименты, то выдумывать псевдонимы (все с инициалами АБ), то возьмется писать многотомник «История Российского государства», который разнесут по косточкам историки, а вот читатель полюбит. Даже когда в 2014 году Чхартишвили переедет в Лондон, это на его карьере еще долго никак не скажется. Только в 2023 году имя Акунина** стало загадочным образом пропадать с афиш театров и из титров нового сериала «Азазель». А в декабре 2023 года автора культового романа «Статский советник» о борьбе государства с террористами самого внесут в реестр экстремистов и террористов. А в июле 2025 года Московский военный суд заочно приговорил Акунина** к четырнадцати годам колонии. С российских полок книги Акунина** наконец исчезнут, и теперь он будет, как Герцен, заниматься в Англии развитием тамиздата.

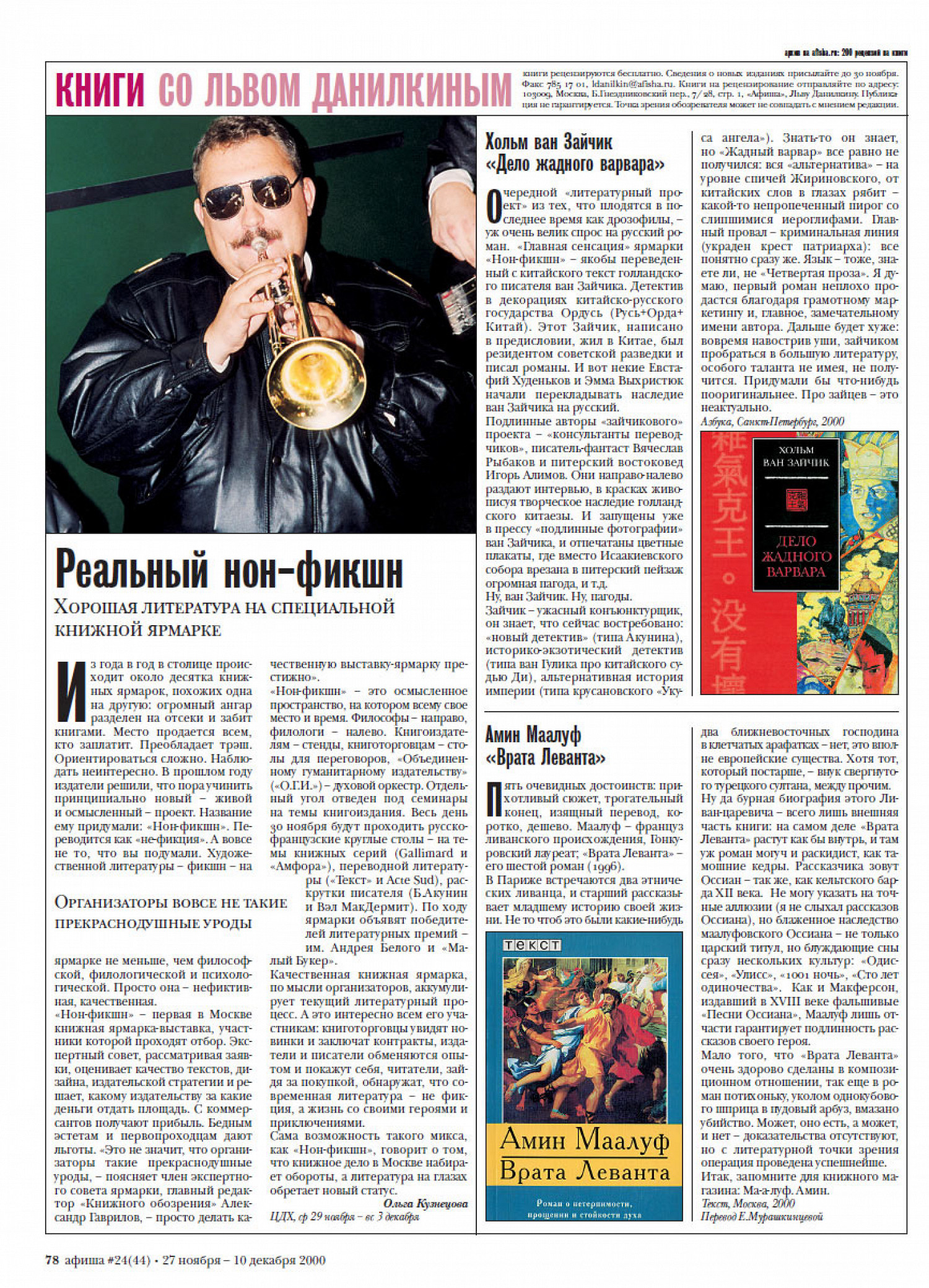

Хольм ван Зайчик

В 2000 году вслед за Акуниным** начинают как грибы после дождя («как дрозофилы», — гораздо точнее подмечает Лев Данилкин) плодиться околодетективные литературные проекты. От привычных историй про майора Каменскую или опера Ларина их отличает претензия на интеллектуальность и какой‑нибудь залихватский прием.

Вот действие книг Хольма ван Зайчика, например, разворачивается в альтернативной реальности, где Русь подружилась с Ордой, а потом еще и присоединила к себе внушительную часть Азии, образовав государство Ордусь. Но даже в этом утопическом краю нет-нет да и происходят преступления, расследовать которые берутся сыщики Багатур Лобо и Богдан Рухович Оуянцев-Сю. Все вместе это называется «Евразийской симфонией».

Песня про зайцев действительно стала хитом. То ли оттого, что кампания по продвижению действительно была выдающейся, то ли оттого, что в серии книг слились все главные тренды отечественной прозы на десятилетие вперед. Ретродетектив, как у Акунина**, новый имперский консерватизм, как у Крусанова, игры с китаизмами, как в грядущих антиутопиях Сорокина, — все идет в дело. Даже идея евразийства, которую как раз в те годы начал продвигать Александр Дугин, оказалась очень кстати: неоконсервативный поворот в России еще толком не случился, а Хольм ван Зайчик его уже постиронически переосмыслял. Запала хватило на пять лет и семь книг. Предсказывая романам «ужасного конъюнктурщика» успех, Данилкин уже в 2000 году предрекает и его конечность: «зайчиком пробраться в большую литературу, особого таланта не имея, не получится». Так в целом и вышло.

Они с такой радостью играли роль консультантов-переводчиков, что уже к концу первой книги от их лингвистических шуток начинало укачивать: чего стоит только неологизм «вэйтухаи», якобы переводящийся с китайского как «охраняющие землю и море».

Алимов, разделавшись с «Евразийской симфонией», с перерывом на написание нескольких книжек для позабытого ныне межавторского проекта «Этногенез» посвятит себя науке: из‑под его пера выйдет несколько монографий об истории китайской литературы.

Вячеслав Рыбаков, ученик Бориса Стругацкого, тоже не бросит научную работу и даже получит степень доктора исторических наук, но продолжит заниматься литературой, все менее и менее иронично заигрывая с правыми идеями (поворотным окажется 2014 год, когда для самых непонятливых автор напишет статью «Хольм ван Зайчик как зеркало русского консерватизма»). Впрочем, ни успех «Евразийской симфонии», ни элегантность своих ранних романов ему так и не удастся повторить.

К нашему времени слава Рыбакова померкнет, кажется, окончательно. Впрочем, сам он в 2024 году скромно охарактеризует свои заслуги так: «Доктор наук, главный научный сотрудник и, что важнее, действительно незаурядный или, скажем аккуратнее, своеобразный ученый. Член Союза писателей СССР и, что важнее, действительно один из наиболее значимых фантастов своего (правда, уже сходящего со сцены) поколения».

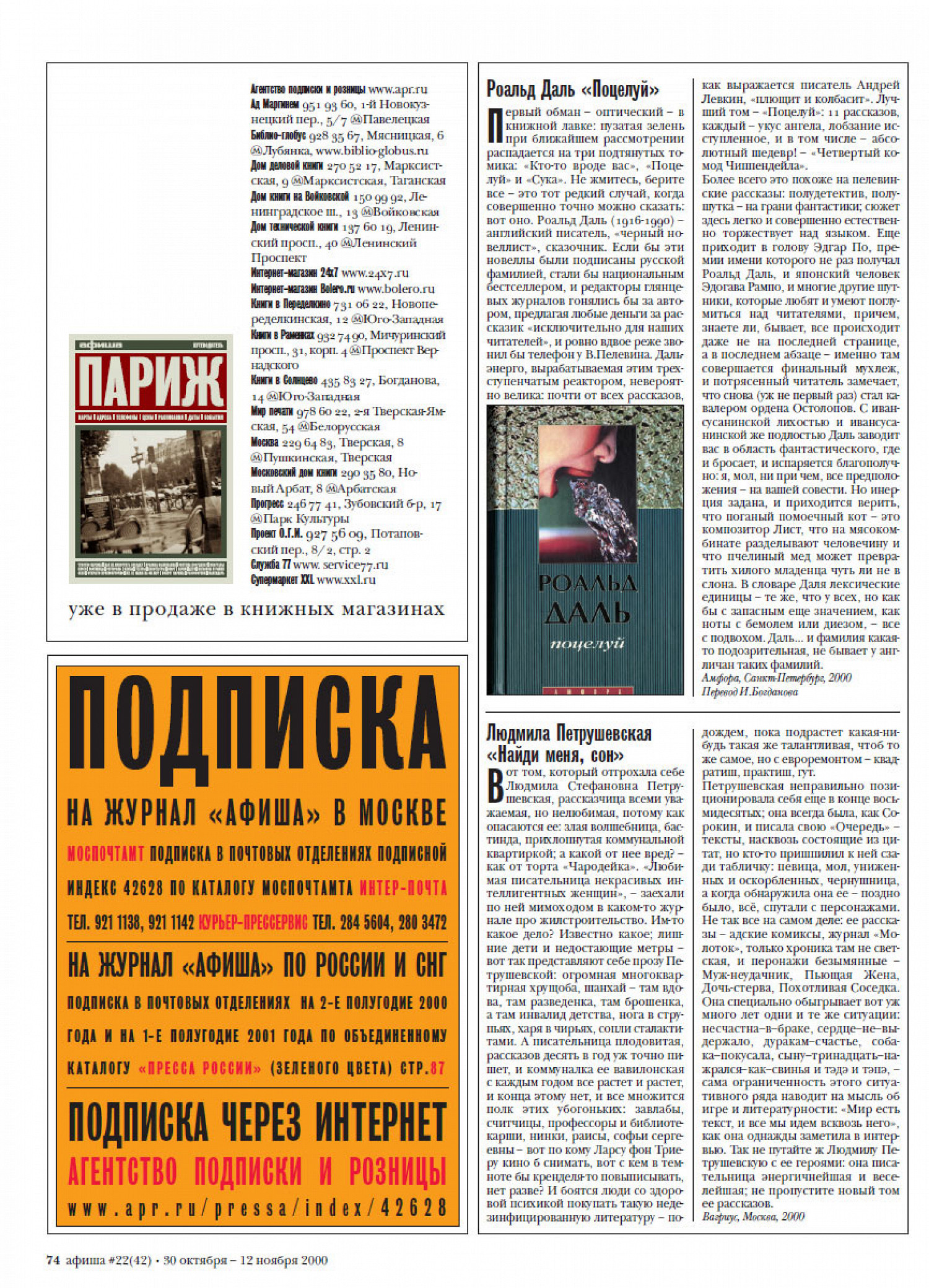

Людмила Петрушевская

К 2000 году Людмила Стефановна Петрушевская уже давно заслужила место в пантеоне величайших — она одна из тех, чьи книги вроде бы читал не каждый, но без которой российскую культуру ХХ века представить никак нельзя. Это она ввела в русский язык прилагательное «некузявый». Это она писала сценарии к лучшим мультфильмам 1970-х, включая эпохальную норштейновскую «Сказку сказок». Это с ее профиля вроде бы был нарисован Ежик — тот, что потерялся в тумане. Ну и, конечно, еще много пьес, рассказов, сказок, повестей, которые принесли ей славу. Впрочем, Данилкин оговаривается: мол, Петрушевская — «рассказчица всеми уважаемая, но нелюбимая, потому как опасаются ее: злая волшебница, бастинда, прихлопнутая коммунальной квартиркой; а какой от нее вред? — как от торта „Чародейка“».

Рецензируя ее свежую книгу «Найди меня, сон» (на той же странице — ода сборнику глумливых недетских рассказов Роальда Даля: идеальное соседство, если подумать), Лев Данилкин оговаривается: «Петрушевская неправильно позиционировала себя еще в конце 1980-х; она всегда была как Сорокин и писала свою „Очередь“ — тексты, насквозь состоящие из цитат, но кто‑то пришпилил к ней сзади табличку: певица, мол, униженных и оскорбленных, чернушница, а когда обнаружила она ее — поздно было, всё, спутали с персонажами». И впрямь — самые мрачные на вид рассказы Петрушевской сочатся добротой, самые банальные сюжеты у нее неотличимы от волшебнейших сказок. Потому и говорить про ее творчество непросто: в пересказе дар Петрушевской становится таким прозрачным, что человеку со зрением послабее покажется, что и нет его вовсе; а он, безусловно, есть.

В XXI веке слава Петрушевской будет только расти — не столько даже в своем отечестве, сколько за рубежом. На английском ее издают так часто, как мало кого из живых современников, а в 2010 году даже наградят «Всемирной премией фэнтези» за сборник с длиннющим названием «Жила-была женщина, которая хотела убить соседского ребенка». Да и простые читатели ее знают и ценят, даром что выговорить Petrushevskaya удается не с первого раза.

Нашла она себе и новое призвание: теперь существует бродячее «Кабаре Людмилы Петрушевской», где писательница, облачившись в какую‑нибудь из знаменитых своих шляпок, поет то «Мурку», то «Les Champs-Élysées», то песни собственного сочинения — и неизменно собирает переполненные залы — хоть в Театре наций, хоть в Париже, хоть в Карловых Варах.

Что еще? Ах да, в новом столетии она одарила нас еще одним художественным образом непостижимого магнетизма: именно Петрушевская придумала (а художник Александр Райхштейн нарисовал) улыбчивого поросенка Петра, который ехал на красном тракторе в гости. Потом, правда, народное творчество приписало Петру совсем другой маршрут, но в том уж нет вины Людмилы Петрушевской, певицы кузявости в некузявом мире.

Эдуард Лимонов

В 2000 году Эдуард Лимонов — легенда. Впрочем, это страшное приуменьшение: конечно же, легендой он уже был и в 1980-е (по причинам скорее литературным), и в 1990-е (по причинам скорее политическим), куда уж легендарнее. Но на пороге нового века Лимонов берется за новое дело — «мемуары в жанре „я дедушка-скандал“».

По версии Данилкина, виной всему стал балабановский «Брат-2»: из Данилы Багрова получился гораздо более убедительный и, что еще важнее, молодой отрицательный национальный герой — вот и пришлось из Лимонова-персонажа вылупляться Лимонову-писателю. В «Книге мертвых» он с любовью и всякой мерзостью перемывает кости покойным знакомым в диапазоне от Бродского до Уорхола. Будь все это чуть более подобострастно или чуть более неуважительно — и получилась бы дрянь; но все это по-лимоновски: черт знает как, просто по-лимоновски, и все тут.

Может, это и не самая главная книга в обширной библиографии, но с нее стартует последнее двадцатилетие жизни Лимонова — не менее яркое, чем предыдущие. Уже в 2001 году он угодит в Лефортово, позже подружится с либеральными оппозиционерами, потом рассорится с ними и уйдет в колумнисты «Известий», а после и RT. Литературу тоже не бросит, хотя объем едкой публицистики превысит объем нежной прозы.

Он чуть-чуть не доживет до публикации книги «Старик путешествует», а еще через пять лет выйдет потерянный, позже найденный роман «Москва майская». Лимонов так любил писать о живых и мертвых — странно было бы, если бы его в этом могла остановить такая мелочь, как смерть.

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

** Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) внесен Минюстом в реестр иноагентов.