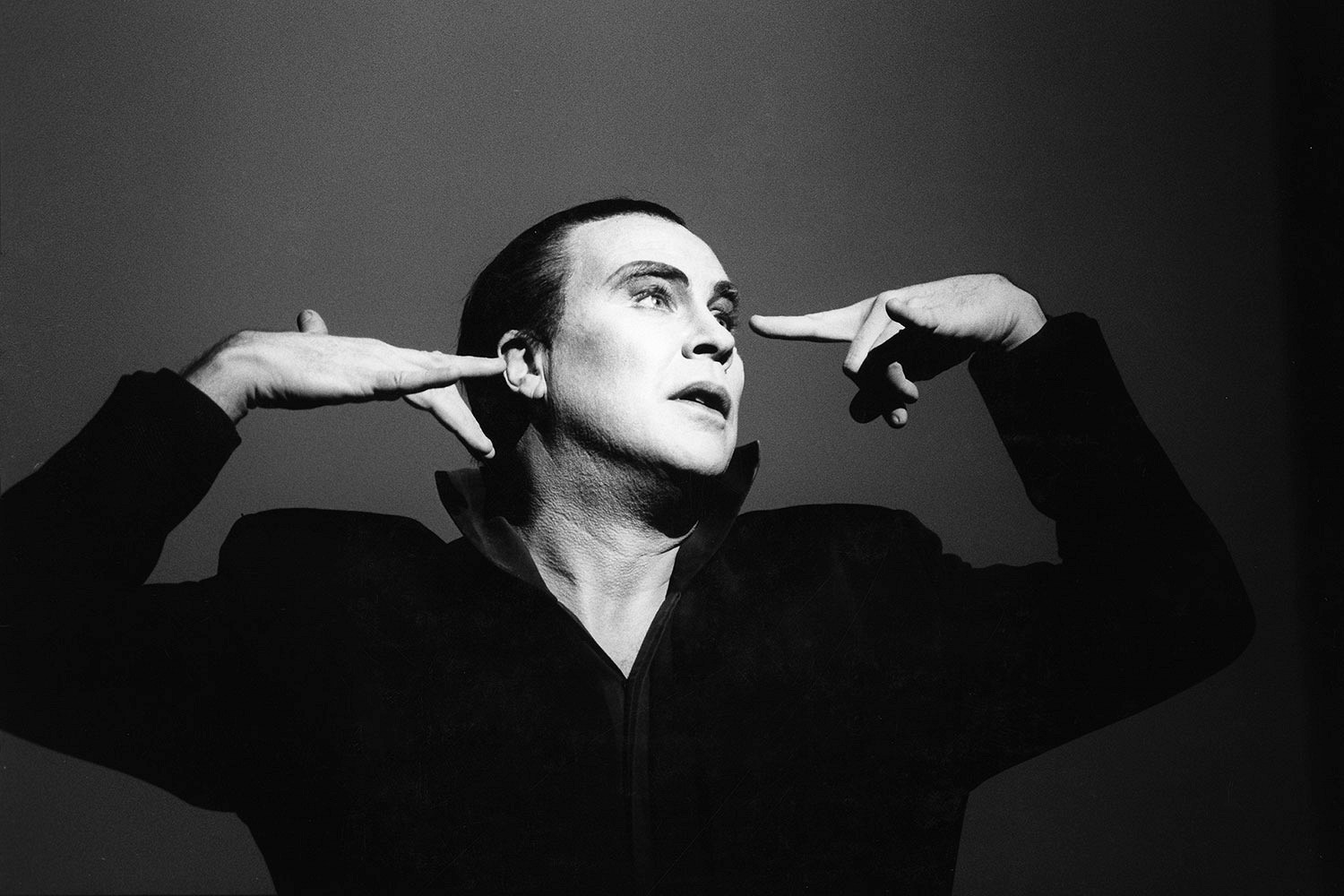

Уилсон создал абсолютно узнаваемый сценический язык: идеально залитый светом идеальный задник сцены, скульптурные мизансцены, неподвижные фигуры с выбеленными лицами и наэлектризованными прическами, партитура редких и выразительных жестов. Неподражаемы в Уилсоне две вещи. Первая: все перечисленное — недосягаемо перфектно. И вторая: в его спектаклях нет смысла. Того предзаданного смысла, или замысла спектакля, который бежит впереди образов, текста, действия.

В драматическом театре, особенно русском, вопрос «что хотел сказать режиссер?» — обязательная часть договора между публикой и театром. Театр должен сообщать публике нечто. При этом он должен бередить чувства публики. Уилсон не учился в театральном. Он ничего никому не должен. Его спектакли не «говорят» — они происходят. Речь артиста только кривит нарисованные на белом лице синие губы. Или красные. Цвет грима играет роль, слова — в меньшей степени. Движение артиста подчинено свету, свет — форме, а форма — времени.

Немецкий теоретик Ханс-Тис Леман во многом на работах Уилсона построил свой трактат «Постдраматический театр». Между тем режиссера родом из американского поставангарда шестидесятых знали и любили не только ценители сложного театра. «Трехгрошовая опера» идет в «Берлинер ансамбле» скоро тридцать лет. «Сказки Пушкина» в московском Театре Наций — больше десяти лет.

Впервые в России Уилсона увидели в 1998-м, это была «Персефона» миланской компании Change Performing Arts на Чеховском фестивале. Тогда представить, что такой спектакль может идти в стационарном театре, было невозможно. «Персефону» не выходило пересказать и потому — запомнить.

Вторым был спектакль «Игры снов» стокгольмского Драматена — его показали в 2001-м на Театральной олимпиаде. Во весь задник сцены была растянута фотография добротного дома. На сцене появлялись и исчезали пирамиды, вокруг них кружили мужчины в фартуках масонов. Кто‑то доил коров из папье-маше. Люди были в черном. Между ними в стальном платье через всю сцену невероятно медленно шествовала богиня. Голос богини звучал отдельно от нее: «Жалко людей». Исполнялась символистская драма Стриндберга, но там, где шведский классик строил систему символов и конкретных смыслов, Уилсон игнорировал связи и создавал парад собственных образов и ассоциаций. Он ставил свои сны о Швеции.

Как и «Персефона», «Игры снов» казались неразрешимой головоломкой. Не потому что спектакль был сложен — просто он не укладывался в привычный порядок театрального мышления. Уилсон и сегодня может показаться переусложненным, хотя на деле он создавал удивительно доступный театр — если не ждать от него истории, морали, страсти. Единственное чувство, которое он пробуждал, — чувство прекрасного.

Тогда, четверть века назад, Уилсон освобождал нас от роли герменевтов — и предлагал ничего не объяснять. Сопереживать не героям, а свету, ритму, композиции.

Поэтому мы, из чьей культурной памяти был силой вытравлен опыт исторического авангарда, еще долго толкались в дверях. Нам в России понадобились годы, другие впечатления, собственные опыты и инсайды, чтобы принять приглашение Уилсона.

Из монографии Виктора Березкина «Театр художника», опубликованной в 2003 году, мы знали биографию Уилсона, которая соблазняла объяснять его театр свойствами его личности. Известно, что он родился в маленьком техасском городе Уэйко и был ребенком с особенностями развития, которые сегодня диагностировали бы как аутизм — имел затруднения с речью, движением и коммуникацией. Танцовщица Бёрд Хоффман, которую родители наняли к сыну для его реабилитации, научила его выражать себя физически, через действие, и так же — как к действию — относиться к речи. Она же научила его, совершая действие, предельно замедляться. Эти занятия сделали его затруднения незаметными — но они же сформировали его мировосприятие. И метод.

По настоянию его отца-адвоката Уилсон учился сначала в Техасском университете в Остине на бизнес-администратора, но через два года сбежал в Нью-Йорк, где в Институте Пратта изучал архитектуру. А по окончании основал компанию имени своей учительницы — Byrd Hoffman School of Byrds. В ней Уилсон поставил свои первые спектакли, работая с американскими другими — темнокожими и подростками с особенностями здоровья и развития. Бессловесный семичасовой «Взгляд глухого», поставленный Уилсоном на чернокожего глухого подростка Реймонда Эндрюса, стал по-настоящему громким успехом режиссера, когда при поддержке Пьера Кардена были организованы гастроли во Францию в 1971 году.

На следующий год Уилсон поставил на фестивале в иранском Персеполисе на семи холмах спектакль, который продолжался семь суток, — «Ka Mountain and Guardenia Terrace», в котором задействовал местных жителей, студентов, людей с улицы. В каждый из семи дней — новые сцены, новые маршруты, новые восходы. Пространство спектакля — это горный массив, свет — рассвет, действия — движения фигур на фоне неба. Это был не спектакль, а мир. И если в нем и существовал сюжет, то он тек как вода, как время. Уилсон говорил: «Я никогда не рассказываю историю. Я сочиняю картину. Время — мой материал».

В 1971 году при поддержке Пьера Кардена его «Взгляд глухого» показали в Париже.

Но Уилсон не был наследником символистов или сюрреалистов. Не был даже союзником своих современников — Шехнера или Бека и Джудит Малины из Living Theatre: Уилсон не верил в революцию и освобождение. Его не волновал ни новый человек, ни свобода, ни общество. Он просто делал театр — как форму, как свет, как архитектуру во времени.

Был ли ему близок абсудризм? Да. Позже, в 2013-м, в московском Центре на Страстном он сам сыграл «Последнюю ленту Крэппа» Беккета. Но если для Беккета бессмысленность бытия оказывалась трагедией, то Уилсон воспринимал ее как данность. Без эмоций.

Потом мы видели «Лекцию про ничто»: Уилсон исполнял текст Джона Кейджа. Из всего каталога мирового авангарда буддист и минималист Кейдж оказался самой близкой ему фигурой. Как и для Кейджа, пустота, пауза, ничто — пожалуй, главные выразительные средства Уилсона.

Америка приняла Уилсона, но театральный ландшафт страны — без поддержки государства и общества — становился все более провинциальным. В 1992 году, когда в США уже не было питательной среды для театрального эксперимента, Уилсон создал такую среду в основанном им Watermill Center на Лонг-Айленде. Сперва это было место, где могли бы работать его друзья, позже открыл ее как резиденцию, исследовательский центр и школу: молодые художники, в том числе с особенностями развития, работали здесь наравне с мастерами. Как и в своих спектаклях, он никого не учил — он создавал пространство и форму. Сам же он все чаще работал в Европе.

Он ставил в Европе европейскую классику. В Швеции — Стриндберга, в Берлине — Брехта, в Париже — «Басни Лафонтена». Ставил без пиетета, но с любопытством, как партнер по игре. Вот и в «Сказках Пушкина», которые он поставил в 2015 году в Театре Наций, Уилсон залил сцену синим лунным светом и разыграл «русскость» не как национальную идентичность, а как сновидение гения. Друживший с Армани и Карденом, работавший с Леди Гагой и Лу Ридом, ставивший с Михаилом Барышниковым и Уиллемом Дефо, но равнодушный к авторитетам, он покрыл лицо русского артиста номер один и худрука театра белым гримом и уравнял Евгения Миронова с другими артистами. Форма — важнее.

Благодаря гастролям и постановкам Уилсона российский театр менялся. В России имел значение не только его выразительный театр, но и его статус режиссера первой величины.

В 2016 году в Перми на творческой встрече после премьеры «Травиаты» на Дягилевском фестивале, когда в финале молодой человек вручал ему цветы, Уилсон взял цветы в одну руку, микрофон в другую — и вдруг залаял. Натурально залаял. Публика смутилась, потом засмеялась и стала аплодировать. И в этом лае великого режиссера и немолодого мужчины не было ни грамма хулиганства. Он лаял от радости.

В конце жизни Уилсон перенес инсульт и затем пневмонию на его фоне. Сам же он не ставил диагнозов, не строил морали, не учил жизни. Он показывал, как свет падает на лицо.