Дмитрий Крестьянкин — худрук независимого питерского «Плохого театра», педагог актерского факультета РГИСИ и активный апологет социального театраСоциальный театр занимается изучением острых общественных проблем. Зачастую участниками спектаклей становятся те, чей голос в обществе наименее слышен: люди с ментальными особенностями, незрячие или неслышащие актеры, подростки из детских домов, заключенные, пенсионеры и другие. в России. А еще он самый настоящий панк, среди режиссерских работ которого — спектакль-концерт об изгоях и субкультурах 2000-х «2007» и спектакль-дискотека «Квадрат» о том, как классно и жестко было расти в 1990-е.

— На фестивале «Сенокос» ты выпустил «Зерна» — спектакль, где зрители долго гуляли по Кидекше, а в финале сажали деревья. Так вербатим о жителях села стал еще и очень трепетной экоакцией. Как ты задумывал эту работу и что получилось?

— Затевалось-то все именно с конца, то есть с экоакции. Главным для меня был акт совместной посадки деревьев артистами и зрителями. То есть это одна из вариаций идеи о том, что театр может приносить практическую пользу. Фестиваль преимущественно проходит на природе, а не в помещении, значит можем посадить деревья. Если вспомнить, сколько театр погубил леса и внутри пьес, и при создании декораций, то наша святая обязанность — вернуть долг.

Если серьезно, мне очень хотелось поговорить про преемственность поколений, про жизнь в деревне и дать новый ракурс восприятия участникам прогулки. Мы использовали реальные истории жителей Кидекши про семью, традиции, предания их рода. Вот ты шел по маршруту, нес с собой саженец рябины, лейку или лопату, слушал эти истории под аккомпанемент гуслей и думал о своей жизни.

Теперь в Кидекше шестьдесят рябин, посаженных зрителями и актерами. Там когда‑то была рябиновая аллея, погибшая при пожаре, и вот на ее месте новые деревья.

— Еще ты участвовал в спектакле Константина Учителя «Список Паперной» как артист. Это мощное и светлое застолье с песнями, которые когда‑то во время дружеских встреч распевали обэриутыГруппа писателей и деятелей культуры, существовавшая в конце 1920-х — начале 1930-х годов в Ленинграде. В нее входили Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Константин Вагинов, Юрий Владимиров, Игорь Бахтерев, Дойвбер Левин. Основными художественными принципами обэриутов были абсурд, алогизм и гротеск. Многие из участников объединения были репрессированы.. Очень духоподъемно и одновременно горько получилось: все мы знаем, как кончились жизни большинства участников тех вечеринок. Расскажи об этой работе.

— Все происходило в красивейшем месте ГЭС на Нерли — пространстве, восстановленном «Мира центром» из небытия. Константин Александрович Учитель собрал классную команду артистов за одним столом. Собственно, это застолье, где мы рассказываем гостям о встречах обэриутов и поем песни, которые любили исполнять они: от Баха до студенческих хулиганских, от блатных до песен шотландских моряков. Чего там только нет, и все как‑то органично переплетается. Страшный спектакль, конечно, очень. Вот так сидели за столом люди, пели, а на них в это время писали доносы. Жизнь почти всех закончилась трагически. Но есть и надежда на чудо, конечно.

— Хотелось бы поговорить о зрителе. Мне кажется, в твои спектакли максимально широкая точка входа — их смотрят самые разные люди. Как сам думаешь, кто твой зритель?

— Я стараюсь, чтобы было так, да, но это произошло случайно. Когда мы делали первые спектакли «Плохого театра», я понял, что в зале очень непохожая публика, потому что у нас бесплатный вход. В итоге на спектаклях и бабушки, и школьники.

— На «Квадрат» приходят бабушки? И как реагируют?

— Круто реагируют, танцуют даже. Для меня это стало открытием, так не было запланировано. Изначально я создавал спектакли для своих сверстников, а тут вдруг понял, что захватываю куда большую часть людей. Иногда удается работать с очень широким спектром зрителей.

— Ты сам периодически говоришь, что немного на обочине, называешь себя «плохим режиссером». В театре ты панк, играешь не по привычным правилам. Как тебе самому кажется, через что лучше заходить в театр человеку, который не считает, что театр — это круто?

— Так не угадаешь. Да, я занимался в театральной студии, и в моей жизни театр был с детства, но при этом я панк, рокер, слушал жесткий метал или панкуху. У того же «Короля и Шута», например, много театрализации: сторителлинг, рассказывание жутких историй. Мой театр случился через такое. Или когда я был в школе, появилась первая метал-опера «Эльфийская рукопись» — довольно примитивная штука, и сейчас показалось бы, что она сделана колхозно, но на тот момент это было просто вау: собрались разные металюги и придумали метал-оперу про эльфов, гномов и все такое. Это был вход. Или у меня есть друг, который слушал «КиШа», а потом брата Горшка — Алексея Горшенева (вокалист группы «Кукрыниксы». — Прим. ред.). У того есть альбом про Есенина, и мой приятель заинтересовался поэзией Есенина. То есть оголтелый панк, он изначально любил хардкор: «Пурген», Tanzilit, DIAGENS — прямо жесткие группы, и вот пришел к Есенину. Покупает книжечку и читает. Поэтому у каждого свой путь.

Наверное, я какой‑то усредненный человек: то, что волнует меня, волнует многих, и поэтому людям через мои спектакли проще войти в театр.

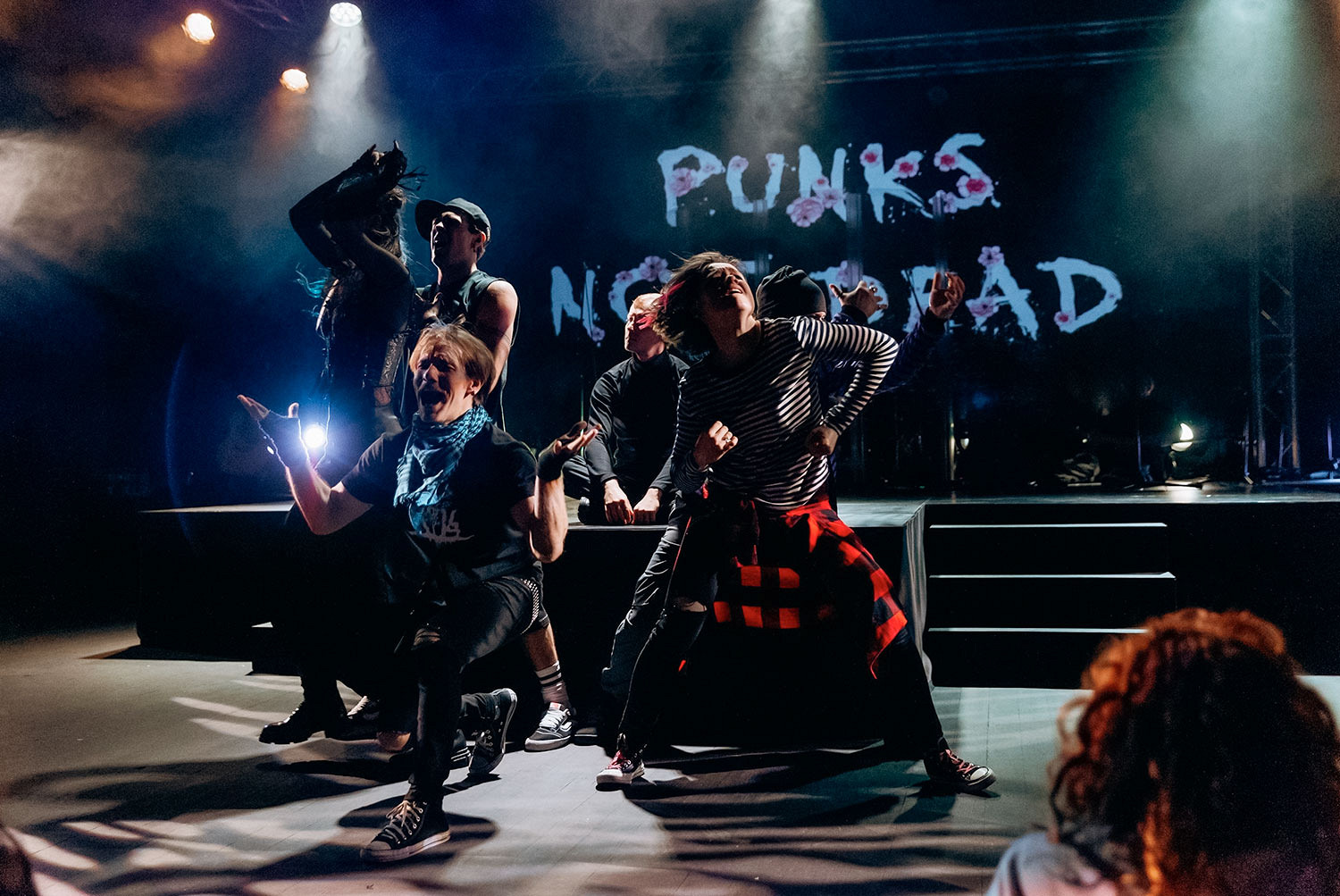

Я вот сделал «2007», и это спектакль про изгоев. Про любовь и про то, как ощущаешь себя не таким, как все: тебя в школе бьют, ты один, друзей нет, единственный выплеск — рок-музыка, которую и тогда не очень слушали. То есть да, она была популярна, но не так массово. Когда ставишь про это спектакль, понимаешь, что он не всем понравится. Но зато есть люди, которые никогда не ходили в театр, потому что театр — что‑то элитарное, а тут вдруг спектакль про меня, про мою жизнь. Про то, как меня в школе били, а я слушал Linkin Park. На последнем спектакле были чуваки, и они рыдали. Знали все песни наизусть и плакали, что было очень ценно. По ребятам было видно, что они не ходят в театр, а им просто посоветовали. Многие блогеры, пишущие про рок-контент, рассказали про «2007». Поэтому и появились рокеры. Они всегда бывали на концертах, а на спектаклях — нет. Постановка оказалась про них.

— А зумеры, которые уже не слушали эту музыку, ходят на спектакль?

— Конечно, очень много. Их даже больше, чем тридцатилетних и сорокалетних. Потому что нулевые здесь — это просто контекст, как и в «Квадрате», где девяностые — контекст, но не самоцель. «Квадрат» — история про дружбу, а «2007» — про любовь и про то, каково быть лишним и через что найти себя в жизни. Поэтому на спектакле в зале много и подростков, и студентов. Они чувствуют себя вынутыми из современной реальности, ощущают себя чужими в силу разных причин — социальных, экономических, политических. Они находят отдушину, потому что им говорят: смотри, мы через это прошли. Ты не сумасшедший, если у тебя другое мнение.

— Плачущие рокеры пришли на «2007» в рамках фестиваля «Театральный бульвар»? Там, наверное, была наиболее разносторонняя и случайная публика: центр Москвы, свободный вход.

— Да, последний спектакль мы показывали в рамках «Театрального бульвара», на Лубянке, прямо у Соловецкого камня. Он офигенно прошел! Мы ощутили, что это Вудсток какой‑то, было немерено народу, больше тысячи человек. Люди сидели друг у друга на головах. Когда уже физически некуда было сажать, люди разместились в четыре ряда перед сценой на асфальте, организаторы перекрыли вход, а зрители стояли за ограждением и все равно смотрели.

— «2007» и «Квадрат» — очень честные и бунтарские спектакли. Они дышат свободой и заряжены протестом. Удивительно, что тебе удается найти баланс: не изменять себе, работать честно и при этом оставаться одним из самых востребованных режиссеров. Еще ты много занимаешься социальными проектами. Что думаешь о социальном театре в России сегодня? Как будто бы сейчас в театре это хороший способ делать что‑то значимое, честное и при этом не говорить на опасные темы.

— Слушай, я не знаю. Во-первых, социальный театр — расплывчатое понятие, потому что социального театра много, и он такой разный. Государство тоже претендует на эту нишу. Честно или нечестно — это очень субъективно. Честно для себя — да. Думаю, что все режиссеры, которые работают в государственных театрах, тоже стараются делать это честно. Просто у каждого свой способ и возможность высказываться, а потребность у всех разная. Что касается пользы социального театра или того же «Сенокоса», где мы сажали деревья, — я вижу практическую ценность в этом. Для меня это важно. При этом политический, радикальный театр, конечно, важнее. Он тоже есть, просто спрятан, и мы не можем о нем поговорить.

Важно, чтобы просто были люди, которые хотят делать что‑то доброе и хорошее, как бы тухло и банально это ни звучало. Неравнодушные. Им сейчас очень тяжело. Они видят то, что происходит, и переживают, но стараются создавать что‑то полезное. Социальный театр — одна из крупиц. Очень много людей, не только в театральной сфере, не отсвечивают в публичном поле. Например, какой‑то человек, жертвующий деньги на благотворительность. А ведь многие НКО в довольно зыбкой ситуации. Гранты на поддержку слабообеспеченных групп, детдомовских детей — все инициативы, которыми я в том числе занимался, получают меньше поддержки. В основном деньги выделяют на патриотические проекты.

Я знаю тех, кто без грантов создает фестивали. Всякие анархисты, несмотря ни на что, они продолжают работать: собирают спектакль или проект. Такие меня очень вдохновляют, и я понимаю: эти люди круче меня. Или, например, есть у меня друг-спасатель, эмчеэсовец. Он людей из огня достает, как доставал, так и достает, и ему не важно, алкаш это или обеспеченный человек, — он людей спасает. Это, кстати, персонаж Лесик из «Квадрата». Вот он крутой чувак. В масштабе с ним я гораздо меньше делаю. А моего приятеля нет в медиаполе, у него не берут интервью. Неравнодушный увидит бумажку на улице и выкинет, мимо человека, которого бьют, не пройдет — поможет, и спектакль способен поставить. Он просто будет искать, куда применить свою потребность в изменении мира в лучшую сторону. А будет он делать театр, песню или переводить бабушку через дорогу — не важно.

— Расскажи, какими социальными проектами занимаешься сейчас?

— «Не зря» с фондом Pro Arte — мы работаем со слепыми актерами в БДТ. «Театральный дом», где мы занимается с ребятами из детдомов и приютов. Проект в этом году будет переименован, и пока я не знаю во что. Из‑за того что больше нет финансирования, фонд не может продолжать курировать проект. Мы уходим в свободное плавание и будем что‑то придумывать сами. Не хочется их бросать, несмотря на отсутствие финансирования. В общем, два основных проекта. Хотя «Плохой театр», наверное, тоже можно считать социальным проектом, мы же бесплатно играем свои спектакли.

— Ты много работаешь с подростками, и каждый раз выстраиваешь с ними очень тонкий контакт. Как остаешься с ребятами на одной волне? Следишь за тем, что они смотрят и слушают? Что делаешь, чтобы они продолжали видеть в тебе своего?

— Иной раз через «Яндекс Волну» прилетит какой‑то модный трек. А вообще все действует по принципу «хочу поделиться»: я делюсь с ними, а они со мной. У них невероятно быстрый и лютый поток информации. Я бы хотел быть для них своим, но боюсь оказаться в иллюзиях: «Да, я легко нахожу язык». Нет, просто везет пока.

Многие люди очень стараются быть взрослыми. Как в «Маленьком принце»: «Взрослый никогда не спросит, кто твой друг, он спросит, сколько зарабатывает твой отец». Это условно, но по факту так и есть. Вот стал ты режиссером и ходишь важный такой, царь. Меня всегда это поражает.

Иногда какой‑то твой ровесник говорит умные штуки, он педагог в институте, например: «Вот мы посмотрели на кафедре такую работу». А ты думаешь: блин, ты же тоже в Sega играл, и не такой был. Ты чувствовал и выражал эмоции. В попытке поговорить с собой прежним можно что‑то найти.

Я просто вот такой чувак. Шел недавно, и что‑то мне было так жарко и грустно, поэтому снял ботинки, сел на бордюрчик и сидел. Мне было так хорошо. Я даю себе возможность быть тем, кем хочется. Ну это панковское все, анархистское. Хочу сейчас — на газоне полежу. Я не испытываю каких‑то сложностей в связи со статусными надстройками. «Вот это педагог института или режиссер». Мне по барабану. И по барабану, кто ты: ты человек, я человек, давай поболтаем. Либо мы сговоримся, либо нет.

— Скажи, вот ты был и остаешься панком. При этом сегодня ты востребованный режиссер. Наверняка поступает куча предложений, в том числе не очень приятного рода, от которых отказываешься. Например, в каких‑то государственных структурах.

— Дело не в государственных или нет. «2007» идет в Театре Маяковского — это прекрасный театр, а художественный руководитель Егор Перегудов — замечательный человек, да и вообще вся команда отличная. То, что они дали этому случиться и продолжают, это очень круто.

Да, бывают очень вкусные предложения.

— Искушают? Тебя вообще возможно искусить?

— Можно, наверное. Зачем из себя кого‑то строить. Джон Пеппер, американский режиссер, с которым я когда‑то как актер работал, говорит: «Все покупается, вопрос цены». Любого человека можно купить, вопрос только в том, сколько он стоит. Я бы хотел быть неподкупным и высокоморальным, но я думаю, что это не так. Я себя не знаю. Просто пока мне хватает сил, ума, внутренней честности отказываться от каких‑то вещей. Но я не знаю степени своей силы воли. Пока она меня устраивает. Вряд ли ты когда‑нибудь увидишь меня в Театре Гоголя или на сцене «Мельников». Виктюк для меня не пустой звук, это очень крутой режиссер, и на его костях что‑то делать — не очень. Есть мои друзья и коллеги, которые туда пошли, но не я.

Даже то, как тебя зовут, влияет на твое решение. Если ты не дурачок, то понимаешь, кто тебя зовет и зачем. Вы хотите кассу, хитовый спектакль, но на самом деле хотите, чтобы я сделал это на кладбище того, что тут существовало до вас. А меня не очень интересует строительство на кладбище. Востребованный или нет — это все хренотень, временное и ничего не значит. Мне нормально и в подвале делать спектакли. Я рад, что у меня есть возможности, многие режиссеры таких не имеют, но это не значит, что эти возможности — самоцель.