Куратор, основатель и главный редактор «Художественного журнала», лауреат премии «Инновация» и премии Кандинского

— Вы чувствуете себя рок-звездой? В одной небольшой рецензии вас именно так и назвали: «Я не знаю, кем надо быть, чтобы сделать серию проектов имени себя и показывать их в разных институциях, без привязки к каким-то существующим программам. Виктором Мизиано надо быть».

— Рок-звезда — статус очень специфический, моя же деятельность — и в первую очередь «Удел человеческий» — причастна скорее к академической культуре, к музейному миру. Но вместе с тем — не стану кокетничать — этот проект можно считать признаком определенного признания. В этом наверняка есть и моя заслуга, хотя в большей мере я бы считал его скорее стечением обстоятельств.

Вышло так, что в конце 1980-х — начале 1990-х у нас возник запрос на фигуру куратора современного искусства, но людей, которые были бы готовы профессионально реализовать ее, — то есть тех, кто имел бы историко-художественное образование и опыт музейной работы, фактически не было. Из тех, кто взялся тогда за кураторскую практику, помимо меня только Андрей Ерофеев был профессиональным историком искусства. За последние же 20 лет серьезного корпуса нового поколения специалистов готовилось у нас не очень много: сначала в конце восьмидесятых случился резкий слом профессиональной культуры, потом ее падение, потом возник преимущественный запрос на деньги и медиа.

Важно понимать, что «Удел человеческий» стал возможен и благодаря объективному уровню развития музейной культуры. Сегодня молодые институции — такие как ГЦСИ, Московский музей, Еврейский музей — достигли зрелости. Им стало интересно сделать такой проект не только из-за меня, но и в силу собственных обстоятельств. Я думаю, что их естественное развитие привело к тому, что им было важно попробовать взаимодействовать друг с другом.

«Удел человеческий. Сессия I»

«Удел человеческий. Сессия II». Jonas Mekas. Outtakes of Life of a Happy Man, 2012

— Как вы думаете, почему это происходит? С одной стороны, весь центр в результате глобальной стройки превращается в единый музейный городок, который волей-неволей объединит и Пушкинский, и Третьяковку. С другой стороны, есть какая-то и внутренняя тенденция: если раньше была сильная конкуренция между музеями, те же Пушкинский с Третьяковкой с перерывом в три месяца делали выставки про Бакста, то теперь все пытаются как-то жить вместе и работать вместе. Может быть, жить вместе — это какая-то глобальная тенденция?

— Не сказал бы, что это общая тенденция. Напротив, конкуренция, ревность, болезненное переживание чужих успехов есть нечто очень человеческое. Как сказал один немец, «человеческое, слишком человеческое». С другой стороны, столь же человеческим является и противоположное чувство. Когда люди и институции достигают определенного уровня развития, то они становятся более уверенными в себе и могут увидеть, какие преимущества дает взаимодействие. Конечно, не нужно выносить за скобки и сегодняшние отношения власти с культурными институциями: в 2000-е шла драка и конкуренция за внимание власти, внимание суверена. Тогда делились деньги из кассы администрации президента и министерства культуры, тогда, конечно, было понятным желание перехватить инициативу.

А сейчас есть безусловное ощущение опасности, есть понимание, что диалог с властью не состоялся, и отношения строятся по принципу обороны. Поэтому люди обречены на солидарность. Как в случае с Кириллом Серебренниковым: его поддерживают самые разные люди, подчас далеко не всегда блиставшие гражданской позицией — просто все понимают, что запахло жареным. Аналогично и институция современного искусства понимает, что, только объединившись — возможно, в некую даже социально-общественную силу, — они могут сохранить себя.

— «Удел человеческий» — проект прежде всего о том, как оставаться человеком перед лицом больших перемен. Что главное вы для себя поняли о страстях человеческих, занимаясь этой многолетней историей?

— Начну с того, что разобраться с этим полностью невозможно: даже встретить девушку своей мечты — задача более осуществимая, чем познать мир и абсолют. Но сам процесс очень важен — возможно, даже важнее, чем результат. Я могу рассказать, как вышло так, что я решил обратиться к этим темам и сюжетам: мое решение было очень личным. Конец 2010-х я посвятил работе с советским наследием, пытался спровоцировать дискуссию о новом, не неолиберальном понимании этого наследия. Мне казалось очень важным ставить острые политические проблемы, формировать на форе всеобщего конформизма критическую позицию. Однако вскоре я остался разочарован тем, с какой легкостью культурная индустрия, культурная мода, медиальная конъюнктура исчерпали эти темы: к этим сюжетам стали обращаться все подряд, они стали способом делать карьеру. Все как будто почувствовали, что эти сюжеты стали очень востребованными во всем мире.

И тогда я начал размышлять, можно ли однозначно осудить человека, который сначала был неолиберальным публицистом, а потом вдруг начинает присягать догматам левой веры? Нельзя же лишить его права на смену позиций, переосмысление ценностей? Я стал размышлять о биографии и судьбе: состоятельность той или иной позиции может быть оценена исходя из того, как человек прожил годы жизни, придя к своим идеям и позициям. Так я начал интересоваться проблемами человеческой судьбы, человеческих страстей, человеческого опыта. Кроме того, темы любви, темы смерти, темы утраты, темы места и прочие — эти базовые экзистенциальные темы никуда не ушли: это все равно то, чем мы живем, с чем сталкиваемся постоянно, и отказываться от этих сюжетов в пользу исключительно узкополитической повестки, мне кажется, было бы очень неправильно.

— Вы были на Стамбульской биеннале в этом году? Меня поразило, как почти синхронно — я имею в виду ваш «Удел» и основной проект биеннале — открылись два похожих проекта про память, про наследие, решенные часто в духе инсталляции привычных вещей, реконструкции дома. Думаете ли вы, что это совпадение неслучайно, что именно сейчас весь мир начал размышлять о памяти, идентичности — потому что это именно сейчас невероятно важно для человечества в целом?

— Прежде всего я чувствую глобальное разочарование в политическом активизме: в 2000-х годах был особый интерес к политическим сюжетам, но много важных для человечества проблем остались необсужденными. Закономерно, что не только я пережил это разочарование, но и многие. Поэтому мне кажется нормальным, что люди обратились к этим сюжетам. Приходят новые люди, художники и кураторы, которые чувствуют потребность высказаться на новые темы.

Другой вопрос — как сегодня правильно говорить об идентичности, о том, как нам быть вместе? Теме коллективности я отдал большую дань еще в девяностые, и, на мой взгляд, сейчас ее нужно рассматривать иначе, в каком-то экзистенциальном ключе. Социальный аспект был очень важен в девяностые, когда мир после периода холодной войны вдруг почувствовал себя потенциально способным к созданию какого-то большего единства, когда начались массовые миграции и так далее.

Моя выставка напрямую темы идентичности и совместности не касается, но здесь тоже есть, конечно, моменты осмысления другого и себя как другого. И тема памяти и утраты: уместно вспомнить слова Деррида, который сказал, что мы — это кладбище других. В какой-то степени наше «я» задано другими ушедшими, которые продолжают жить в нас.

— Можно сказать, что ваша выставка на три этажа последовательно делится на первый, посвященный образу памяти, второй — травме и третий — ускользающей памяти?

— Отчасти так. Первый этаж — это разговор про образ. Насколько он укоренен в травме и признании собственной неполноценности, насколько образ неотделим от памяти — поэтому здесь так много собрано видео, фото и других документов. Второй этаж — это память общественная, в том числе и коллективная травма. А на третьем этаже больше разговора про индивидуальную память и травму, там очень важна проблема вещей и предметов, нашего устоя, жизненного мира, того, в какой степени он укоренен в нашу память. Там собраны вещи, предметы, есть даже библиотека.

— К разговору о вещах: очень интересно спросить, как вы относитесь к мещанству? С одной стороны, советское наследие принесло нам ощущение грешности вещи, с другой стороны, кураторская работа так или иначе крутится вокруг создания своеобразной коллекции объектов.

— Я бы не был моралистом в этом вопросе. Мне кажется, феномен мещанства был связан с обществом пролетарской простоты и служения высокому. Мещанства я видел много в 2000-х: оно возникло через первый опыт встречи с потребительством, когда возник средний класс, и самолеты, летящие на курорт, были наполнены клоунами в одежде с модными брендами. Современное же общество, мне кажется, выработало очень разумное взаимоотношение с вещами: потребление вещей — часть игры, на которую каждый человек имеет право. Это его личный спектакль, он проявляет себя через это, ровно та же игра, как Боря Гройс говорил о самодизайне.

— Мне кажется, что именно память делает нас теми, что мы есть. А что вас больше всего восхищает в человеческой памяти — настолько, что вы фактически ей посвятили текущий «Удел» — супервыставку в три этажа?

— Мы — это и есть наша память, конечно, и главное различие между людьми заключается в том, чем отличается их память. Но не только память, не нужно забывать о травме: как говорится, скажи мне, какая у тебя травма, и я скажу тебе, кто ты. У Жижека, кажется, было такое выражение: возлюби свою травму как самого себя.

— Что интересного ждать от вашей следующей серии «Удела человеческого» — известно, что он будет проходить в Еврейском музее и центре толерантности и будет посвящен категории места? И что такое место для вас сегодня как для куратора, который живет на две страны и работает по всему миру?

— Место — это не обязательно географическая точка. Когда Мандельштам писал «Здесь я стою — я не могу иначе», он имел в виду, конечно же, не физическую точку. Где бы и как бы я ни жил, все равно у меня есть место: мой квартал, мой район, место, есть некая точка привязанности, которая что-то в твоей жизни задает. Таких мест может быть много, и они тоже задают человека: одни мы выбираем, другие оставляют нас равнодушными.

Вы мне вопрос адресовали в связи с моим номадическим образом жизни. Я понимаю, что глобализация опасна тем, что лишает человека места. А место призывает человека к ответственности. Кураторы начинают работать в стране, языка которой не знают и культуры не понимают. В Москве появляется все больше международных кураторов, и этой ответственности хочется ждать от них: Москва — важное место на карте мира, где можно соприкоснуться с разными пластами культуры, да и в принципе опыт культуры XIX и XX веков без Москвы немыслим.

— Вам больно видеть, как меняется ваше родное место и тот район Москвы, где вы родились?

— Москва — огромный город, и говорить, что она сложилась намертво как ансамбль, Рим или Париж, было бы глупо: у нее другая история, да и здесь до сих пор есть масса пустырей, какой-то застройки, которые можно уничтожать. Я не очень слежу за всеми дискуссиями вокруг собянинской политики, но точно не могу сказать, что мой район изуродован, хотя он стал другим. Единственное, чего мне в Москве не хватает… это по-прежнему не город людей, не город для людей. Мы сидим с вами в сетевом кафе, я покупаю продукты в сетевых магазинах и не могу понять, почему в полуподвале моего дома кто-то не может открыть пельменную, чтобы я за маленькие деньги мог поесть и поболтать с соседями, а не нес пакеты вечером из «Братьев Караваевых». Москва — город сетей и большой власти, картельных проектов и игр [престолов], но не место, где люди чувствуют себя на своем месте и разделяют свои усилия по возделыванию этого места.

Адриан Пачи «Сквозь тусклое стекло»

«Адриан Пачи — албанский художник, живущий в Италии. Его последние работы посвящены проблеме перемещения и миграции: он сам пережил беженство в начале девяностых, эмигрировав из Албании, и, проживая этот опыт, создает очень мощные работы. Этот проект с экраном и киноаппаратом был одной из первых работ, которую я выбрал для своей выставки. Он очень программно говорит об образе как травме, который в претензиях на достоверность и всеохватность мира на самом деле иллюзия — притом очень хрупкая».

Неманья Цвиянович «Монумент идеи интернационала»

«Помимо пространства и разворачивания выставки для меня очень важны звуки: без них невозможно делать выставку как зрелище, нужно, чтобы на ней что-то звучало. И эта вертушка с «Интернационалом» отлично справляется со своей задачей».

Уильям Кентридж «Я не я, лошадь не моя, извозчик не я»

«В какой-то момент в моем проекте появился Кентридж. Я даже точно не вспомню — когда, не очень поздно и не очень рано. Проблема памяти для него очень важна, с ней он много работал, и когда я начал копаться в его материалах, то наткнулся на эту работу — совсем забыл, что она когда-то выставлялась на большой персональной выставке. Она может показаться немного наивной, но любая мистерия букв будет немного да наивна».

Аслан Гайсумов «People of no Consequence»

«Первый, кому я написал, был Гайсумов: совершенно замечательная работа. Мне показалось, что было бы неправильно, говоря о таких сюжетах и выставляясь рядом с Лубянкой, каких-то тем не коснуться. Тем более она никогда не показывалась в Москве».

Роберт Кушмировский «Traumgutstrasse»

«На Кушмировского я натолкнулся в Красноярске — оказалось, у него были какие-то корни оттуда. Он делал работу с реальными предметами, наличниками изб и так далее, и тем меня заинтересовал. И наткнулся на работу с названием, которое отлично подходило к теме. Удивительно, что в здании, где сегодня фонд «Екатерина», когда-то была страховая компания от пожаров, так что тема огня и этой работы, и второго этажа чудесным образом совпала с местом».

Мирослав Балка «Common Ground»

«С Мирославом я знаком с 1987 года и считаю его совершенно выдающимся художником. Я размышлял о нем, когда готовил эту выставку, хотя у меня и были немного другие идеи: Мирослав живет в доме своих родителей, где нет центрального отопления, он топит печку. И я хотел предложить ему воссоздать этот дом. Но потом я увидел работу с коврами на его большой выставке в Милане и понял, что ничего другого не нужно — не надо ему морочить голову, тем более что работа сильная и говорит сама за себя».

Катрина Нейбурга «Память вещей»

«Для Катрины это довольно необычная работа. Она называется «Память вещей» [тем самым воплощая важные для меня идеи]. В тексте есть сильный образ, когда девушка-косметолог говорит, что от ее работы остаются куски тела и куски плоти. Можно сказать, что она про убывание жизни. Было очень смешно: ей подготовили часы на стену, как она просила, а она удивилась, что они не ходили. Тема ухода времени и течения времени ей очень важна».

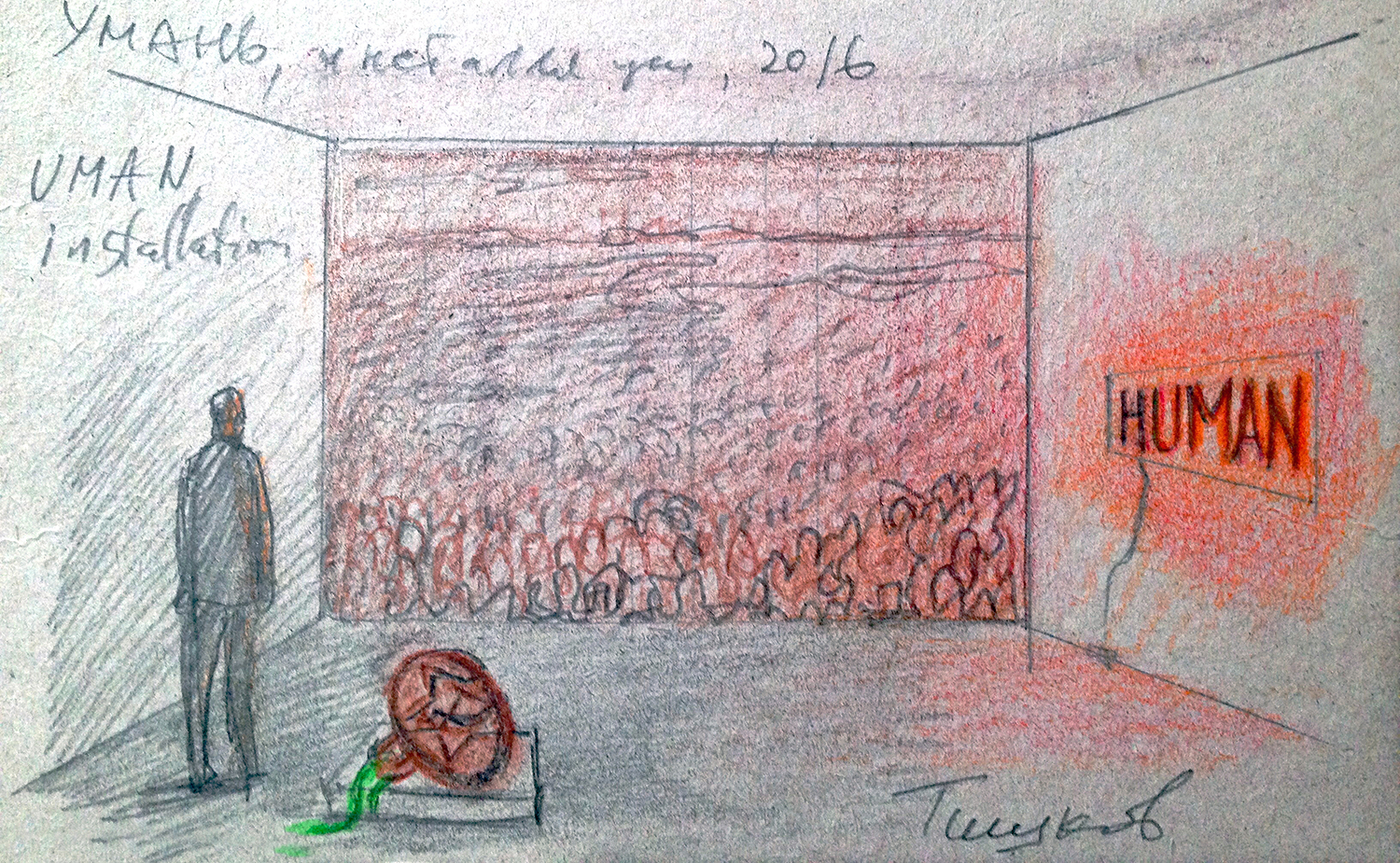

Леонид Тишков «Умань»

«У Тишкова бурная выставочная жизнь, он много где выставлялся, но в массовом сознании я не вижу понимания того, какой он большой и значимый художник. В этом поколении было много талантов, но кто-то из них остался в прошлом, а у Тишкова очень длинная творческая жизнь, он обладает способностью меняться».

Клаудио Пармиджани «Без названия»

«Работа была специально сделана для этой выставки: Клаудио сам приезжал в Москву и измерил все пространство. Это самый пожилой участник этой выставки, он классик и ученик Моранди, член арте повера. Величие его искусства не получило того же признания, что искусство его коллег — но он сам не то чтобы хотел этого».