В октябре 2024 года 27-летняя американская авторка-исполнительница Этель Кейн, которую вы можете знать по отрывкам в тиктоке, выложила на тамблере пост (сейчас он удален), в котором описала современную интернет-культуру как «лишенную любой искренности». Как творческий человек, она все время сталкивается с фрустрацией: теперь творчество постоянно вырывают из контекста, превращают в шутку и не воспринимают всерьез. «Слова ничего не значат. Люди присваивают себе прошлое, не имея к нему отношения. Нет ни понимания, ни уважения усилий, которыми это все построили. Все превращается в бездумную кальку. В этом замешаны и поздний капитализм, и чрезмерная ироничность, вытесняющая искренность», — написала она. Артистка считает, что десять лет назад интернет был гораздо более искренним: она могла свободно обсуждать свои интересы, делиться мыслями и чувствами и находить поддержку, теперь же это все обесценивается.

Эссе Этель Кейн нашло большой отклик у пользователей платформы и не только.

«Согласен, что люди не всегда умеют выключать дурачество, когда нужно вести более серьезный разговор. Мне кажется, отчасти это происходит из‑за того, что люди сильно черствеют из‑за огромного количества страданий в мире».

«Она такая умная и так красноречиво пишет. К сожалению для нее, большинство людей глупые и тут же начнут своим поведением доказывать ее правоту, даже не осознавая этого. Потому что они отравлены иронией этого отвратительного интернета».

«Искусство субъективно, ничто не может нравиться всем, и это нормально. Но я редко вижу, чтобы люди в интернете давали конструктивную критику или поясняли, ПОЧЕМУ им что‑то больше не нравится. Они сразу переходят к ненависти. Это очень расстраивает, и я устала притворяться, что это не так. Я годами пыталась не обращать на это внимания, но лучший способ описать это — как если бы кто‑то лично напал на моего лучшего друга. Это больно; может быть, я должна быть более устойчивой к критике, но то, что я люблю, пронзает меня, и я это берегу. Я научилась прятать свои интересы, чтобы не пропитываться негативом, но это подавление душит, когда ты так глубоко любишь что‑то и просто хочешь поделиться этим с людьми».

Как мы попали в мир постиронии

А помните, как круто было в интернете 2010-х годов? Все смеялись над однослойными мемами на космическом фоне и картинками с Тони Старком, мем-персонажей можно было сосчитать по пальцам и перешаривать не пару недель, а несколько лет, «нетакуси» с претензией постили наивный и прямолинейный инди-поп-рок с жизнерадостными припевами, а люди попроще довольствовались стихосложением Noize MC*.

В 2016 году более нишевые персонажи, рэперы Андрей Замай и Слава КПСС, объявили, что они теперь «Антихайп», новое музыкальное объединение, которое строилось исключительно вокруг постиронии — сложноуровневого юмора, когда нельзя понять, всерьез ли говорит человек или нет.

И если для 2016 года постирония еще казалась новаторской и контркультурной, то сейчас заняла собой практически все интернет-пространство. Одни из самых популярных стримеров в стране — Илья Мэддисон и Меллстрой, в чьих словах и мыслях невозможно разобраться даже при старании. Идейные продолжатели «Антихайпа» — молодые и циничные саундклауд-рэперы, отрицающие само отрицание. А интернет пестрит брейнротом — абсурдным, лишенным смысла юмором.

Интеллектуалы разного толка называют это «эпидемией постиронии» и винят во всем, как обычно, тикток. Алгоритмические ленты — квинтэссенция постмодерна: они фрагментируют культуру, лишая пользователей общих нарративов, контент частенько вырывается из контекста, получает самостоятельную жизнь и сам становится отсылкой, авторство не имеет значения, пользователь распадается на множественные интернет-идентичности, и ничего, абсолютно ничего не делается и не воспринимается всерьез. «В этой цифровой среде ирония действует как симулякрКопия того, чего либо уже не существует, либо никогда не существовало, — например, показные фото в соцсетях, имитирующие жизнь, которую мы не живем. Ключевой термин постмодернистской философии., опустошенная версия эмпатии, где обмен эмоциями, поглощенный ею, полностью отрывается от исходного материала, становясь чем‑то совершенно чуждым», — пишет канадское издание Liminul. В таком распадающемся пространстве постирония становится реакцией на перенасыщенность иронией, информацией и невозможность быть искренним.

Это можно заметить по тому, как молодые пользователи платформы реагируют на травмирующие события. В октябре 2024 года на Кубу, Мексику и Флориду обрушился сильнейший ураган «Милтон». Поколение Z моментально превратило большую трагедию в шутку, по-разному высмеивая циклон. Видеоэссеистка oliSUNvia, изучающая тренды и интернет-культуру, посвятила целый разбор юмору своих ровесников. По ее мнению, юмор двадцатилетних вышел не просто на постироничный, а на метаироничный, абсурдный и нигилистический уровень: «Личность автора шутки становится ее частью. Источник юмора важнее, чем сам панч». Например, искренний мем, который опубликовал ироничный мем-паблик, становится смешнее только из‑за своего источника. «Миллениалы переживают, что их ирония будет недостаточно явной, и сказанное ими воспримется всерьез. Зумерам же идея показаться странным, кринжовым или непонятным кажется привлекательной», — добавляет oliSUNvia.

Стратегия низведения трагедий до шуток и бессмыслицы не новая: например, в Европе 1920-х дадаистыДадаизмАвангардистское течение в искусстве, возникшее во время Первой мировой войны как реакция на нее. В основе — последовательное разрушение какой бы то ни было эстетики: иррациональность, отрицание признанных канонов и стандартов в искусстве, цинизм, разочарованность и бессистемность. столкнулись с тем, что старые художественные средства не могут выразить новой травмы Первой мировой войны. Так появились сюрреализм, экзистенциализм, абсурдизм и прочие художественно-философские концепции, которые пытались отобразить мир, лишенный смысла. Таким же образом современная диджитал-ирония служит одновременно средством самовыражения и эскапизма: посмеяться, пережить трудности и не думать лишний раз о смутной картине будущего. Тут удивляют скорее масштабы: и хотя никакой статистики о том, что абсурдного и постироничного юмора стало больше, пока не существует, ученые уже наблюдают его рост после пандемии.

Любопытно, правда, что зумеры опять ничего не изобрели, хотя они приписывают себе нигилизм, а в чрезмерной ироничности и отсутствии смыслов упрекали еще миллениалов. В 2012 году принстонский профессор литературы Кристи Уэмпоул опубликовала в The New York Times резонансную статью «Как жить без иронии». В ней она жестко критиковала субкультуру хипстеров — помните таких? — примерно за все то же, за что сейчас критикуют зумеров: ностальгию по прошлому, в котором они никогда не жили, показную нишевость и аутентичность, превращенную в эстетику и лишенную контекста, отсутствие каких‑либо смыслов и, как ни странно, иронию как образ жизни. Проще говоря, автор-иксер критиковала миллениалов за то, что все их ретрофильтры, инди-музыка и дурашливые татуировки с усами — признаки слишком несерьезного отношения к жизни.

Такое уклонение от ответственности ловко прибрали к рукам политические силы. Зарубежные аналитики отмечают, что имиджборды, соцсети и мем-культура с конца 2010-х формируют среду, где ирония и постирония становятся основными инструментами политического высказывания — особенно среди молодежи крайнего левого и правого спектров. Некоторые называют это «эпохой постнормальности»: кризисы подчеркнули несостоятельность текущей мировой политики, молодежь радикализировалась, а постирония стала «способом принять новые политические нарративы после того, как старые не смогли разрешить эти кризисы». Проще говоря, радикальные идеи маскируются под якобы безобидные и постироничные мемы, нормализуя сами идеи и делая нас толерантнее к радикализму. Получается такой закон По: невозможно разобраться, постиронично ли ваш друг детства шутит про цыган или уже не очень.

А куда делась новая искренность?

Новую искренность как контркультурную идею предложил писатель Дэвид Фостер Уоллес в эссе «E Unibus Pluram: Телевидение и американская литература» (1993). Уоллес утверждал, что в обществе, пропитанном иронией, настоящим актом сопротивления становится новая искренность: глубокое погружение в контекст, открытость и отказ скрывать эмоции за слоями юмора. Такой призыв — не приглашение отказаться от юмора, а попытка признать его пределы и границы, когда шутка перестает быть катарсической и начинает приносить вред.

Новую искренность (или просто искренность) пытались возрождать в интернете, начиная с 2000-х, — в особенности с развитием блогосферы, которая, подобно сентиментальным личным перепискам и автобиографиям, позволяла людям свободнее самовыражаться. Однако с развитием алгоритмов и превращением блогерства в полноценную работу даже она растеряла свое искреннее очарование.

Эссеистка и поп-культурная исследовательница Мина Ле в недавнем видео попыталась проанализировать, почему социальные сети перестали ощущаться как комфортное место, наполненное идеями и вдохновением. Среди причин она тоже выделяет проблему иронии: больше нет соцсетей, где можно поделиться искренними и настоящими эмоциями. По ее мнению, проявление стало ассоциироваться с блогерами, монетизирующих свои эмоции: «Многие инфлюэнсеры ведут себя как звезды реалити-шоу: документируют свою жизнь, что иногда ощущается как неестественное поведение ради внимания. Особенно на фоне того, что обычные люди больше не откровенничают в интернете. Плакать на камеру теперь атрибут инфлюэнсеров, и наблюдать за этим тем более странно, ведь даже эти эмоции могут оказаться ненастоящими. Я думаю, пользователи в курсе всей этой показухи, поэтому больше не доверяют блогерам».

Постирония захватила интернет во многом и потому, что стала универсальным способом самозащиты: если ты напал на себя первый, тебя уже нельзя задеть. Поэтому, кстати, мы все с таким озорством гиеним над бедолагами из веган-кафе «Фрик» и другими твиттерскими персонажами: можно относиться к ним как угодно, но все эти истории происходили с реальными людьми и были написаны совершенно искренне. Не поэтому ли мозг так ломается — потому что мы уже забыли, что можно настолько овершерить в интернете и даже получать какую‑то поддержку?

В новом «Супермене» Джеймса Ганна Кларк и Лоис занимательно рассуждают о том, кто из них более трушный панк: журналистка, не доверяющая никому, или супергерой, считающий доброту и прямоту своими главными ценностями. Несмотря на очевидную сахарность всего кино, в чем‑то Супермен, всегда приходящий в трудные времена, прав: чтобы быть настоящим и искренним, требуется немалая доля мужества. Особенно когда больше никто искренним и настоящим быть не хочет.

Как нам выйти из постиронии? И возможно ли это?

Философ, художница, исследователь мемов, автор телеграм-канала «буквы на синем камне 碧巖錄»

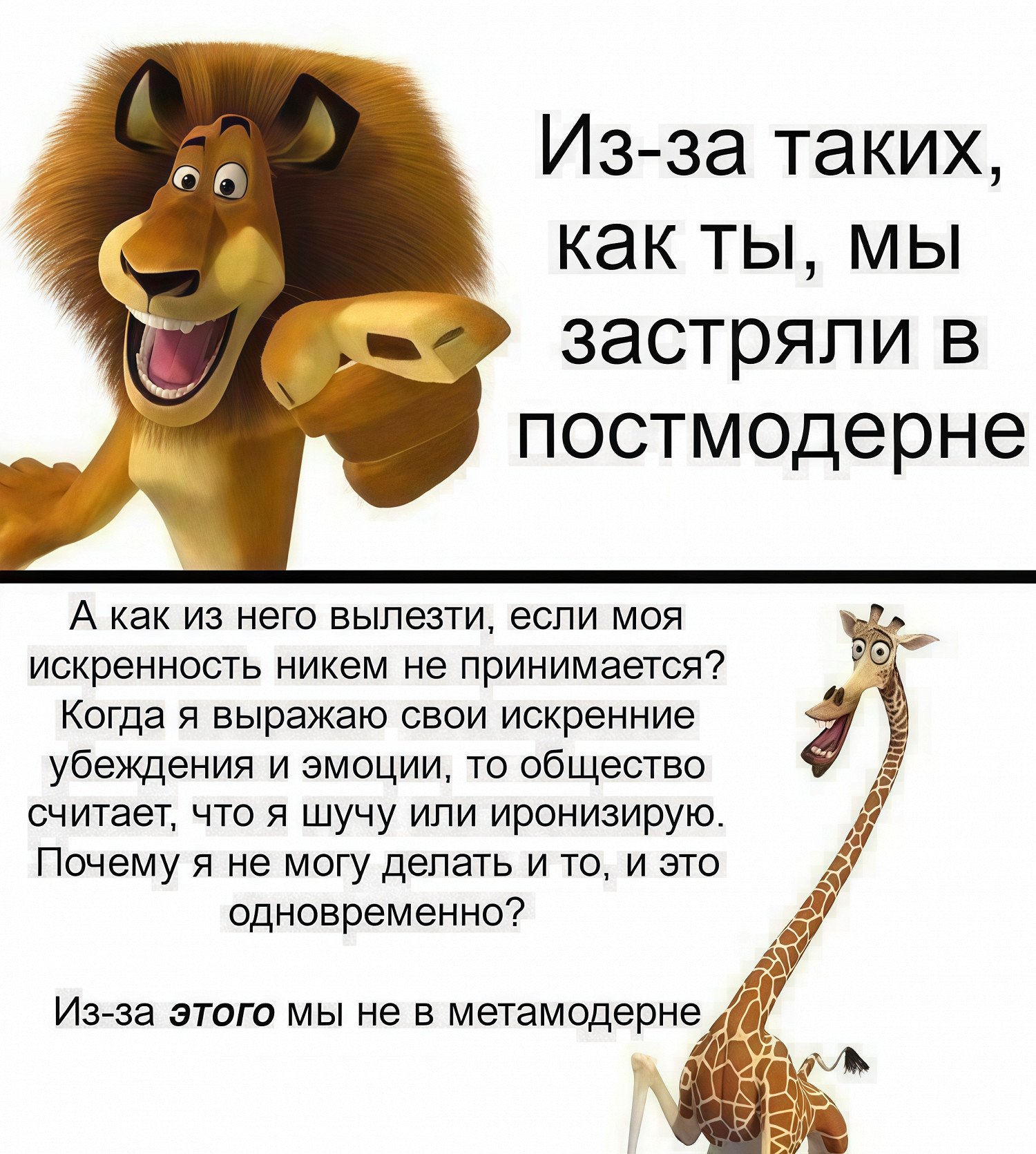

«Мне кажется, наше патологическое копание в микротрендах не дает увидеть картину целиком. Пока реддиторы делают многоуровневые меметические схемы, пытаясь уловить диалектику искренности и иронии, пользователи, не посвященные в интернет-лор, не тратят сил на различение мета- и постиронии. Я думаю, что любая зрелая культура предполагает использование иронии, но говорить о какой‑то конкретной тенденции тут бессмысленно. Метамодернизм, возможно, несостоятелен как философский проект, но правильно указывает на характерную для последнего времени осцилляцию между наивностью модерна и иронией постмодерна. Качание маятника достигло критической скорости: отличить, кто в каком регистре находится, уже невозможно. Тонкие отличия новой искренности, постаутентичности, постметанеоиронии и квазииронии имеют значение только для дотошных мемологов и безработных философов (пересекающиеся группы)».

«Будучи эстетическим бунтом против постмодернистской иронии, новая искренность — понятие, не ограниченное мемами. Задолго до (пост)иронической эры интернет-мемов Дэвиду Фостеру Уоллесу осточертела ирония, оказавшаяся в плену у статус-кво, потерявшая всякую подрывную силу. Упования Уоллеса на новую искренность не оправдались: постмодернистская эстетика, как Мидас, все превращает в нечто (нужное вставить). Миражи первопроходства характерны для современного человека, то есть для всего человечества в определенный момент; так же как ирония не в первый раз становится пост-, искренность всегда новая. Разве мы не слышим в строках Катулла, плачущего из‑за смерти воробушка, искреннюю усталость от перезрелой культуры, попытку прорваться к чистоте подлинного чувства?»

«Мы не живем в постиронии и выходили из нее множество раз. Даже при условии тренда на искренность нигилистически настроенные подростки, снобы и циники никуда не денутся. Выйти из постиронии можно в мире, в котором мы не задаемся вопросом о выходе. Логика развития культуры предполагает движение от архаической наивности к современной иронии и постсовременности, в которой происходит синтез новой искренности. Отсутствие иронического модуса возможно в молодой культуре, которая рождается на обломках старой, или в обществе тотального контроля. Будем надеяться, что нам не придется проживать ни один из этих сценариев».

* Иван Алексеев признан Минюстом РФ иностранным агентом.