— Расскажите про своего прадеда, про становление его семьи, про его встречу с женой.

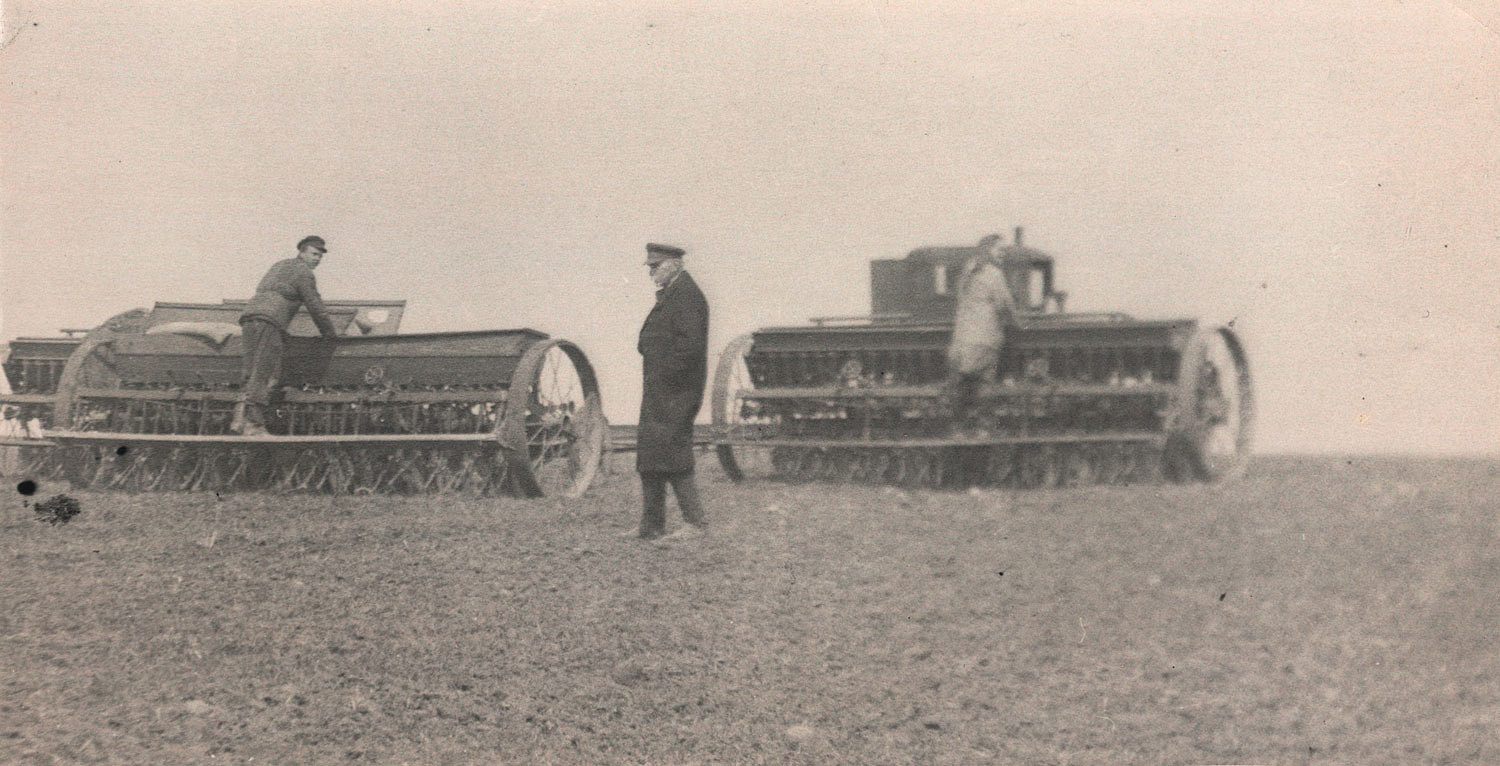

— Мой прадед, Александр Иванович Угримов, родился в 1874 году. Он был из семьи богатых дворян-землевладельцев, у которых было чудесное имение в Волынской губернии. Почему я про это упоминаю? Потому что, когда он стал взрослым и поехал учиться в Лейпциг на факультет естественных наук, он привез кусок земли из Волыни в Германию и там писал диссертацию про почвы Волынской области.

Прадедушка рос в богатой московской семье. У него был старший брат Борис, с которым они были очень дружны. Но когда они стали юношами, их отец разорился. И мало того что разорился — он проиграл приданое своей жены. И, не выдержав позора, застрелился. Эта история была описана Пастернаком в романе «Доктор Живаго», в котором герой ровно так же потратил наследство детей и покончил с собой.

— То есть они были настоящими прототипами героев романа?

— Они были близкими друзьями Пастернаков. Прадедушка мой, Александр Иванович, дружил с Леонидом Осиповичем, отцом Бориса. И поэтому в романе «Доктор Живаго» описан дом, в котором жил мой прадедушка. Этот дом до самого последнего времени сохранялся — он стоял на углу Плотникова переулка и переулка Сивцев Вражек.

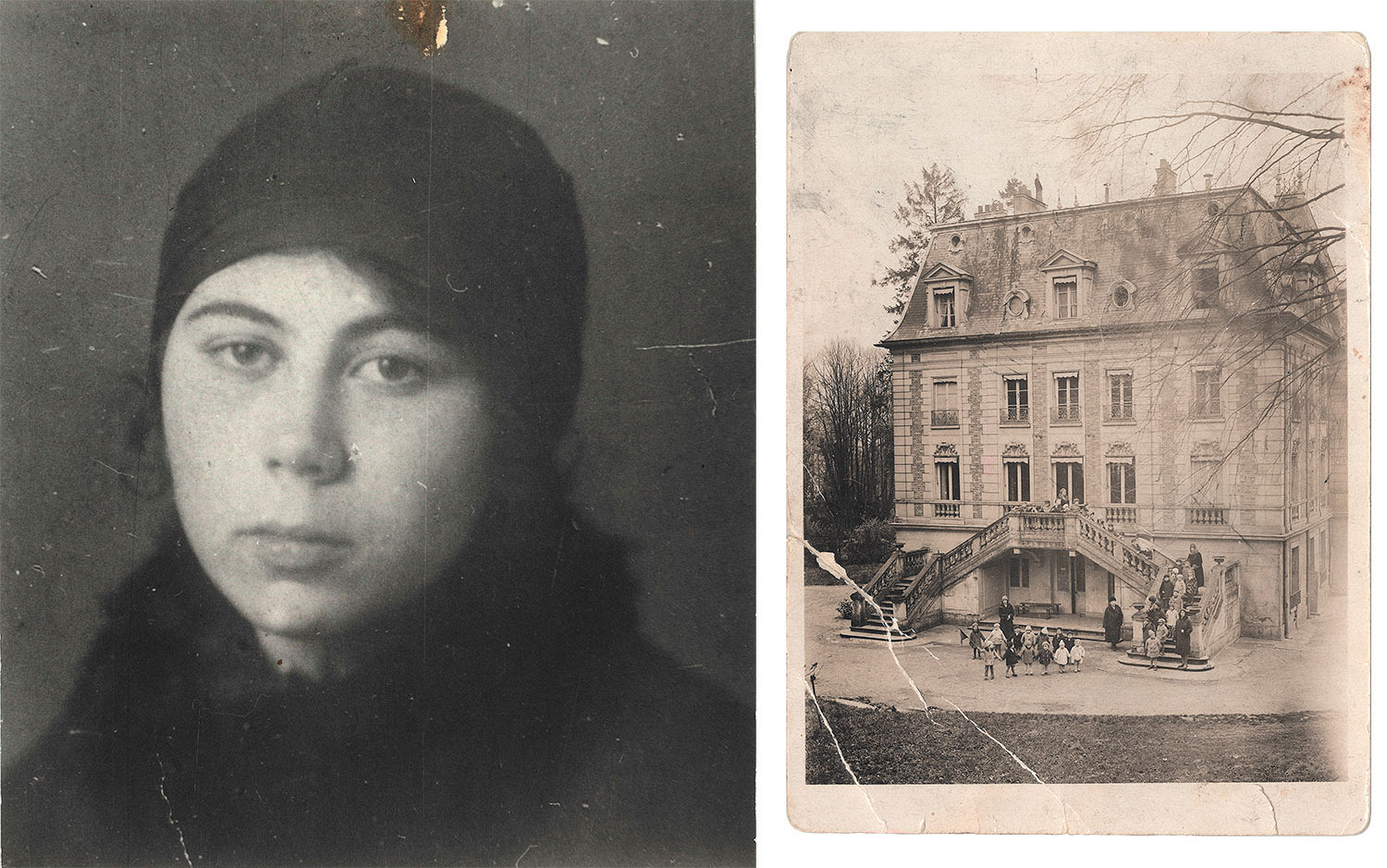

Прадедушка окончил хорошую московскую гимназию и поступил в Московский университет, на кафедру истории, а параллельно учился естественным наукам. Его интересовали именно почвы. Он первый, кто в России применил химические удобрения, — задолго до революции. Тогда же он познакомился с моей будущей прабабушкой, которая была из семьи просвещенных высокородных евреев.

Отец моей прабабушки Надежды, Владимир Осипович Гаркави, был председателем еврейской общины в Москве. Они не ходили в синагогу, прабабушка только зажигала свечи по субботам. Владимир Осипович, чудесный человек, знаменитый адвокат, выступал за то, чтобы евреи были на равных включены в сообщество. У него не было такого узкого мировоззрения, как у многих тогда.

Эти семьи, Гаркави и Угримовы, дружили, их дети дружили. А потом они влюбились друг в друга. И сказали, что хотят пожениться. Что очень напугало еврейскую семью невесты.

— Вот это интересный момент. Ваш прадед — у него был какой‑то статус? Дворянский?

— Они были дворяне. Но испугались не они, а евреи — и увезли мою будущую прабабушку в Германию. Мой прадедушка перевелся из Московского университета в Лейпцигский, они продолжали тайно встречаться. В конце концов Владимир Осипович Гаркави, отец моей прабабушки, встретился с Марией Павловной Угримовой, матерью моего прадедушки, и говорит: «Что делать? Дети страдают, что‑то надо делать».

Проблема была в том, что браки были только церковные, и евреям, хотя они были совершенно не упертые и не правоверные, для брака нужно было креститься, но это было некрасиво и считалось предательством. Тогда влюбленные придумали выход: прабабушку Надю крестили в какой‑то маленькой лютеранской общине. Они обвенчались в Лейпциге и уехали жить в Швейцарию. Вернулись только через четыре года, уже с двумя детьми.

— Это в каком году?

— Мы с мужем носим их обручальные кольца, там внутри выгравирована дата — 1898 год. В общем, супруги приехали в Москву. В Германии прадед не только женился и завел детей, но и защитил диссертацию. Приехав, купил имение. Он сделал его совершенно образцовым, выписал немецкую технику. У него даже была пожарная команда.

Потом случилась революция. Прадедушка Александр Иванович не любил петербургскую публику: когда царь отрекся, он надел красный бант и стал ходить по улицам, из‑за чего его дочь, моя бабушка, была очень возмущена — она была монархистка.

Когда случилась революция, прадедушка немедленно сдал свое имение советской власти. Причем он был педант, так что переписал все, что там было: сеялки, молотилки, прессы, лошадей, коров, телят, быков, каждую яблоню, сливу, грушу. Через месяц ничего этого не стало, все было разрушено. Когда прадедушка посетил бывшее имение, уже вернувшись из‑за границы в 1960-х годах, то обнаружил на его месте сельскохозяйственную станцию. Оранжереи, дом — все было заколочено.

После революции прадедушку пригласили на работу в ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России. — Прим. ред.). Работал он вместе с Кржижановским, с которым очень дружил. Прадед начал активно трудиться на новую власть: и в области сельского хозяйства, и научной работой занимался, постоянно читал лекции. А потом он вступил в Помгол, что его и погубило. В Комитет помощи голодающим он вступил в 1921 году, и через год, сто лет назад, его выслали.

— В начале 1920-х годов начала проводиться новая экономическая политика. Расскажите про жизнь вашей семьи при НЭПе.

— В Москве появилась немецкая торговая миссия. Располагалась она в Чистом переулке, где теперь Патриархат. Поскольку дедушка учился в Германии и защищал диссертацию, он был знаком там со всеми учеными и техниками.

В немецком представительстве устраивали обеды и приемы. Прабабушка вспоминала, как они, питавшиеся воблой и каким‑то горохом, попадали на шикарные балы. У девушек не было чулок, но они рисовали себе швы на ногах, чтобы ноги не выглядели голыми.

Время после революции и до высылки они называли замечательно веселым. Несмотря на то что совершенно нечего было есть, была масса ужасно интересных обществ, лекций. Айседора Дункан танцевала, всюду были художники-авангардисты, проводились выставки. Тогда правительству было некогда обращать внимание на искусство. Все стало расцветать, и атмосфера была замечательная. Никто не хотел и не планировал покидать страну.

Но однажды в дом совершенно неожиданно пришли люди из ЧК и стали что‑то искать. На другой день прадедушка вернулся с полей и сразу пошел в ЧК спрашивать, в чем дело. Ему сказали: «Вы высылаетесь за границу, в любое место, какое хотите. Вы сами себе выбираете место и способ передвижения. С собой взять вы можете 20 килограммов на человека, денег минимум, драгоценностей нельзя, один костюм, одно пальто летнее, одно зимнее».

Прадедушке даже не сказали, за что его высылают. Уже был 1922 год: все, кто хотел эмигрировать, давно уехали. В это время художники посещали Францию с выставками. Маяковский регулярно ездил за границу. Шла эпоха НЭПа, была другая жизнь.

Всех, кто работал в Помголе, или арестовали и расстреляли, или выслали. Прадеду сказали, что времени до отъезда у него месяц, но не уволили — он продолжал работать вплоть до отъезда.

Когда прадедушка вернулся и сообщил семье о высылке, все были в ужасном горе. Они хотели жить в своей стране. Но, в конце концов, выяснилось, что не только у прадедушки был обыск и не только его высылают. Стало известно, что уехать заставляют очень многих московских интеллигентов, в основном техническую профессуру и нескольких философов: среди них были Бердяев, Франк, Ильин.

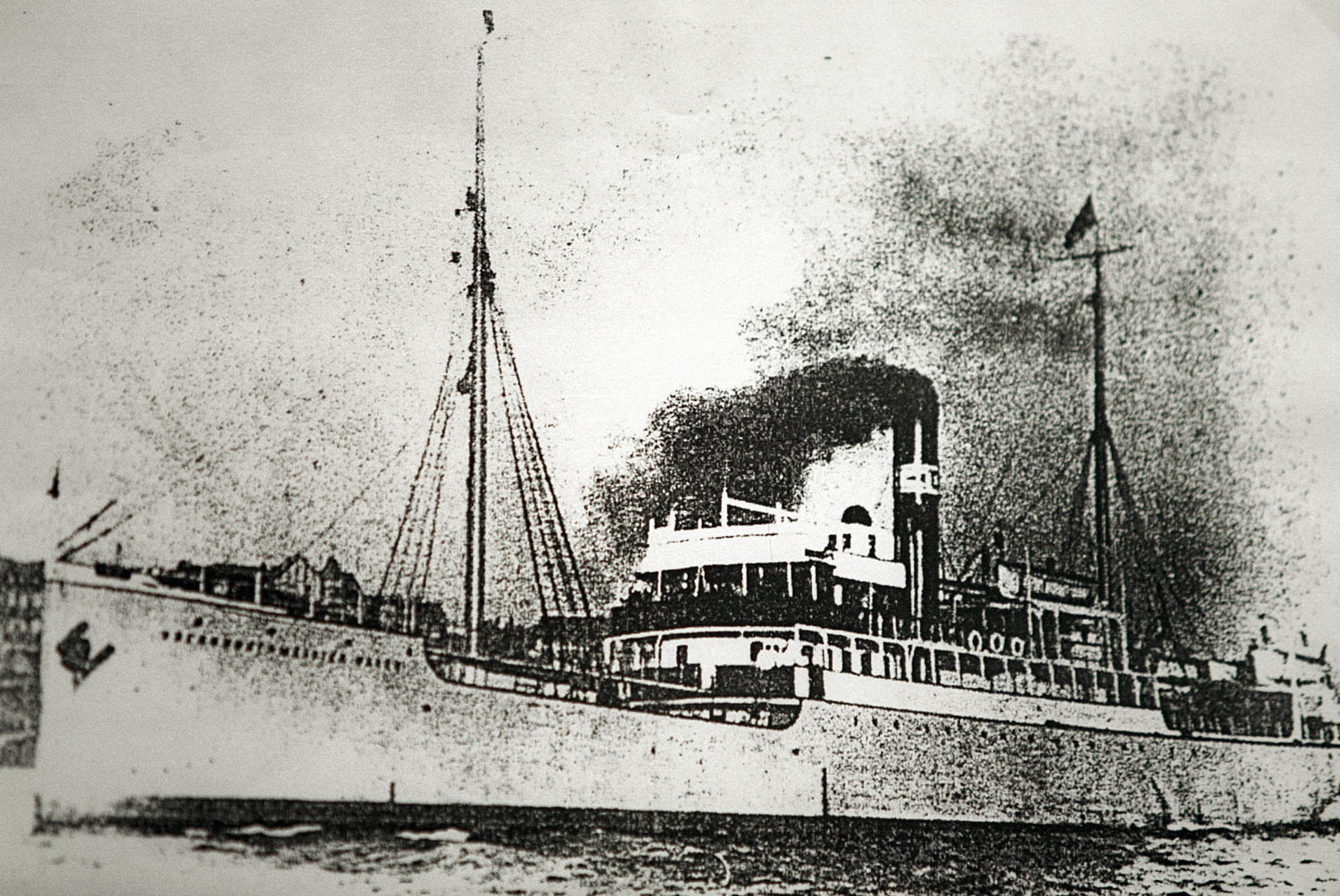

Собралась группа изгнанников, и прадедушку выбрали старостой. Он нанял пароход: заказал его на один день, чтобы он целиком был в распоряжении высылаемой группы. При помощи своих друзей-немцев он написал в Германию: «Нас высылают. Можем ли мы рассчитывать, что вы нас примете?» На что немцы ответили, что «Германия не Сибирь — туда не высылают. Но если вы просите, чтобы мы вас приняли, мы примем».

Это был первый московский пароход, потом через месяц отчалил второй — петербургский. Этот пароход тоже назвали философским — моя семья была этим недовольна. Они считали, что много чести: философов было всего несколько, в основном техническая интеллигенция и профессура.

Моя бабушка Вера ужасно рыдала, когда дело дошло до пароходов. Страшно не хотела уезжать. Никто не хотел уезжать, но особенно она. Они считали, что вернутся через год, через два максимум. Совершенно у них не было планов уезжать навсегда.

— Откуда взялось нежелание уезжать отсюда? Какие мотивации оставаться ваши предки здесь видели? По сути дела, дореволюционная жизнь со всеми привилегиями их и возможностями закончилась. Они верили в советский проект?

— Я не могу сказать, что они верили в советскую власть. Они хотели жить на своей родине, хотели служить ей. Тогда же еще не было так страшно.

В Германии бабушка Вера пошла на вечер русских эмигрантов и была шокирована. Она ожидала, что все будут расспрашивать, как там сейчас в России, как они прожили пять лет после революции. Но никто ничем не интересовался. Только одна тетка сказала: «Говорят, у вас там все пьяные». И Вера поняла, что ей ловить в этой компании совершенно нечего. Эмигранты отнеслись к изгнанникам «философского парохода» как к большевикам, потому что они пять лет сотрудничали с советской властью. Их выслали, они не сами захотели уехать, значит, они все испорченные.

— Получается, что они стали чужими среди своих?

— Да. И когда они переехали в Берлин, а потом во Францию, то общались только между собой.

— Это касалось всех пассажиров «философского парохода»? Великокняжеское это сообщество никак не могло принять новых людей?

— Не все были такими. Была великая княгиня прекрасная, которая на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже на свои деньги купила землю, чтобы хоронить там русских. Другая великая княгиня открыла бесплатный пансион для русских девочек. Но в основном две части русского общества между собой не общалась. Хотя условия были тяжелыми для всех, князья работали водителями. А женщины были «бо на ту фэ», то есть прислугой.

— Они же уезжали, получается, совсем без денег?

— Моя бабушка работала прислугой. У нее появился прекрасный жених, Георгий, очень красивый полугрузинский князь, отец его был русский полковник Рещиков. Они были князьями и жили в Гори. Мама Сталина у них прачкой работала, что моим детям очень нравится. В общем, Георгий приехал в Германию, где нанялся одним из водителей такси к моему прадедушке. Тут они познакомились с моей бабушкой и поженились через какое‑то время.

Но брак распался, и моя молодая бабушка переехала с двумя дочерьми во Францию. Жить негде, работы нет. Сначала она устроила девочек в приют и сама работала там нянькой, а потом поступила прислугой к дочерям Маннергейма. Мои мама и тетя оставались в этом приюте, который назывался «Голодная пятница». Считалось, что русские эмигранты по пятницам мало едят и сэкономленное отдают на нужды приюта. Я не думаю, что они голодали, просто было такое поверье.

В общем, детство было тяжелое. Мою маму это закалило, она выработала железный характер. А тетка моя Ирина, наоборот, была очень мягкая и нежная.

Бабушку довольно быстро выгнали из дома Маннергеймов, потому что хорошо убирать квартиру и мыть посуду она не умела. Причиной расставания с семьей Маннергеймов стало то, что Вера взяла какую‑то кастрюльку, предназначенную для еды, и покрасила в ней чулки, а потом ушла на свои церковные собрания.

— Расскажите про отношения вашей семьи с церковью.

— В их жизни церковь играла ключевую роль. Они очень любили веселиться, танцевать, но при этом были очень глубоко верующими людьми. Они все жили ожиданием возвращения в Россию.

— Как сохранялся язык? Как дети учились в незнакомой среде?

— Говорили дома только по-русски. Но у мамы родной все-таки был французский, потому что на нем учились. По привычке она читала всегда по-французски, но дома общались только на русском.

Вера отправила девочек в хороший пансион, который открыла великая княгиня. Тогда же при помощи церкви эмигранты стали устраивать православные лагеря летом. Бабушка была воспитательницей в этих лагерях. Встав на ноги, Вера смогла снять квартиру и забрать дочерей из пансиона. Это был полный восторг: в четырнадцать лет девочки впервые обрели свой дом. Ирина проявила недюжинные способности к музыке и занималась ею, а моя мама готовилась поступать в университет. Она хотела быть микробиологом. Девочки ездили летом в лагерь, занимались спортом, жизнь как будто наладилась. И вдруг началась Вторая мировая война.

Когда она закончилась и мои родственники в 1946 году узнали, что в консульстве наконец-то дают советские паспорта, мама с теткой и бабушка буквально ринулись туда. В консульстве был молодой человек, к которому моя мама попала на прием. Он спросил: «Зачем вы едете? Вы были в Советском Союзе?» — «Нет, я родилась здесь». — «А вы знаете, что там несколько миллионов человек сидит в тюрьмах и лагерях?» Мама говорит, что если бы он сказал «несколько тысяч», то она бы задумалась. А поскольку он сказал «миллионы», она абсолютно не поверила. Ей даже в голову не пришло ничего подобного.

Никто ведь не знал, что происходит в Советском Союзе. Железный занавес — это именно железный занавес. Мои родственники знали только, что надо ехать и восстанавливать Россию. Дедушка Александр Иванович и его сын Александр Александрович вступили в организацию, которая называлась «Союз советских граждан». Они готовились вернуться на родину.

Тем временем политическая ситуация меняется, в Америке приходит к власти Трумэн, и начинается холодная война. Во Франции тоже подхватили это поветрие и пришли с обыском. Дедушка по-русски говорит своей дочери: «В шкафу моя винтовка, когда меня уведут, спрячь ее на мельнице где‑нибудь».

Их друзей, которые тоже взяли советские паспорта и тоже были в сопротивлении, человек 15 русских, тоже высылают и вывозят из Франции. Ничего не объясняют, ничего не говорят про семью. Говорят только, мол, вы выдворены из Франции. Их отвезли в русскую зону Берлина и держали там полгода. А семьи посадили на корабль «Россия», и они отправились в Одессу.

На этом корабле оказались моя бабушка с мамой и теткой. Настроение у них было восторженное: родина, милая родина, плачут от счастья. Слезают, ничего не понимают: чемоданы в одну сторону, их в другую. Ночуют под каким‑то навесом, но счастливы, землю целуют.

Потом на другой день их начинают распределять. Наши хотят в Москву, потому что там остались близкие. Их отправляют на поезде в Москву, а там их встречают родственники, которые всю жизнь скрывали, что у них семья за границей. Это 1947 год, Сталин в самом расцвете. Семья приезжает на Курский. Родственники со стороны Гаркави их встречают. Бабушка Вера кричит: «Родина! Где здесь церковь? Сейчас мы пойдем в церковь!»

В итоге прадедушку моего, агронома, распределили под Ульяновск на какую‑то сельскохозяйственную станцию. Бабу Веру, его дочь, туда же направили учительницей немецкого языка. А его сына Александра Александровича, героя и орденоносца французского, в Саратов на мельницу инженером.

Как‑то бабушка моя Вера Александровна с дочерьми Ниной и Ириной решила навестить своих московских друзей. Приняли их только три семьи: Пастернаки, Бруни и Александровы, остальные боялись. Пришли они в гости к Бруни, а папа мой будущий спал в соседней комнате. И когда он вышел заспанный, мама ахнула, потому что папа был необыкновенно хорош собой. Он был герой войны, разведчик, поэт, тогда он еще не был художником. В общем, они довольно быстро друг в друга влюбились. Буквально через год поженились.

— Насколько вообще было важно сохранить такие «династические» и этнические браки, чтобы люди были одного круга? Женились, получается, на своих?

— Нет, абсолютно нет. Тем более что предыдущее поколение семьи отметилось браком еврейки с дворянином. Просто так получилось, люди же общались со своим кругом. На самом деле папа страшно рисковал, вступая в брак с моей матерью. Он же понимал, что в стране происходит. Опасно было даже принимать иностранцев в гостях, а уж тем более жениться.

В общем, мои родители Иван Львович Бруни и Нина Георгиевна Бруни родили меня в 1949 году. В 1950 году родился мой брат Лев, а в 1956 году — моя сестра Надежда, которую в семье зовут Дюкой. Тогда это было довольно редким явлением, трое детей в семье. Двое максимум.

Папа стал художником, иллюстратором книг. Жили мы в крошечной четырнадцатиметровой комнате на улице Большая Полянка, где папа и работал. Мастерской у него тогда не было, просто стоял стол, и он за ним рисовал. Надо было еще нас всех вместить. Моя мама, когда хотела побыть одна, садилась в шкаф.

Наступил 1961 год, 12 апреля, мой брат Лев возвращается из школы раньше времени. Мама на работе, дедушка спрашивает: «Почему ты так рано пришел из школы?» Он говорит: «Да Гагарина в космос запустили, и нас распустили всех». Дедушка задумался и говорит: «Да, когда убили Александра II, нас тоже из гимназии распустили».

В 1991 году, когда у нас в гостях была бабушка Вера, мы смотрели телевизор. И вдруг красный флаг на Кремле опускается и подымается трехцветный. И баба Вера говорит: «Боже мой, и все это вместилось в одну мою жизнь!»

— Мы в рамках проекта говорим с людьми разных поколений. Есть герои двадцатилетние, которые сюда приехали по обмену из французских университетов. Они уже практически совсем иностранцы. Но они говорят на русском, ходят в церковь, с детства посещают православный лагерь. И вот они говорят, что здесь они чувствуют себя хорошо, даже лучше, чем дома. Почему так?

— Да, им здесь лучше, потому что они в любой момент могут уехать. Вообще, иностранцам, особенно русского происхождения, всегда дико нравилось в России. Помню, как приехали мамины друзья из Франции, Лосские. Они обожали сюда ездить, их дети тоже. Что‑то есть такое в России невероятно притягательное. Я думаю, что еще важен этот флер: им с детства пели про эту прекрасную благословенную страну. Но, чего греха таить, у нас действительно бывает очень хорошо.

— А вы, когда в детстве и подростковом возрасте встречали русских эмигрантов, которые из Франции приезжали, какие‑то отличия в них находили от себя и привычного круга?

— Нет. Мы так жили, что с советскими людьми почти не общались. Ну в школе, в ЖЭКе. У родителей была специфическая компания, в основном художники или поэты. Все были антисоветчики. Я знала почти всех, кто в 1968 году на Красную площадь вышел25 августа 1968 года восемь диссидентов вышли на Красную площадь с протестом против ввода советских войск в Чехословакию..

— Ваши предки, приехав в Советский Союз, пошли к родственникам и к друзьям. Вы сказали, что из друзей их приняли далеко не все. А какая была реакция у родственников?

— Бедные Гаркави, которые встречали их на Курском! Они же не могли напрямую сказать — вы с ума сошли, сейчас вас всех здесь расстреляют. Так что они были просто в тихом ужасе. И слава богу, им повезло и ничего за это не было.

— Они сильно рисковали?

— Конечно. 1947 год.

Как я уже говорила, приняли их всего три семьи.

Вообще, про опасность умалчивали, вслух это не обсуждалось. Но семья Бруни была абсолютно бесстрашной. Когда начали выпускать из лагерей, моя бабушка Нина Константиновна Бруни, урожденная Бальмонт, организовала дома практически ночлежку. Она всех пускала. Я помню, как появляются наши люди, звонят два звонка к Бруни. Приходят люди в ватниках, чистенькие, с картонным фанерным чемоданом. Баба Нина им тут же кофеек, чаек, ничего не спрашивает. Стелет под рояль, потому что больше негде. Три кровати — ей и детям. И рояль. А под роялем матрасик такой свернутый, где все время ночевали люди. Потом они ехали дальше. Семья считала, что главное — оказать гостеприимство, а на все остальное наплевать.

Вы знаете, я никак себе не могу объяснить тягу к родине. Что касается меня, то я никогда, никогда отсюда не уеду. Я и молодая не хотела уезжать, хотя мои родные брат и сестра уехали, да и почти все мои друзья. Кто‑то получил израильское гражданство, кто‑то переехал благодаря бракам. А у меня, видимо, ужас эмиграции в крови, потому что моя мама всегда говорила: «Нет ничего страшнее эмиграции». Да и когда мои друзья уезжали, я помню эти проводы навсегда. Никто же не верил, что можно будет увидеться.

Что может меня заставить уехать? Угроза ареста? Нет. Угроза моей жизни? Нет. Угроза жизни детей только. Но я понимала, что, если я уеду ради детей, моя жизнь будет кончена. Я даже в своем любимом Судаке, когда три месяца там живу, уже скучаю по Москве. Я очень к ней привязана.

Меня никто, так сказать, не убеждал в любви к родине. Как и детей в эмиграции, которые всегда хотели вернуться в Россию. В эмиграции им говорили: «Ты вырастешь, и все изменится, и ты поедешь туда, увидишь, какая Россия прекрасная, ты все это поймешь». Когда детям такое говорят, это, видимо, они запоминают. И русский язык, и русские книжки, и русские сказки, и русская церковь — все в эмиграции нацелено на то, чтобы вернуться.