Главный редактор самиздата «Батенька, да вы трансформер»

Я смотрю, как над Араратом восходит солнце, и пытаюсь не зарыдать. И я все же сделаю это спустя еще несколько минут, когда буду подниматься в храм Хор-Вирап, окруженный облаком ласточек. Обливаться слезами на глазах у гостей и доноров гуманитарной премии «Аврора», с которыми я приехал сюда перед рассветом, чтобы узнать имя нового лауреата, не лучший способ для нетворкинга, поэтому я и шагаю выше и выше, к храму на утесе. В конце концов, у меня есть уважительная причина скрыться, чтобы выдохнуть, — не каждый в 30 лет внезапно обретает второй дом и историческую родину, которые объяснят ему многое о нем самом.

Москва

С момента появления в общем лексиконе термина global russians, который усердно пестовало издание «Сноб», прошло уже десять лет, и за эти годы все привыкли, что восприятие современным русским человеком дома очень легко трансформируется и растягивается. Кто-то выбирает лучший климат и тель-авивский хумус, кого-то зовут на классную работу в Лос-Анджелес, кому-то красный диплом Бауманки позволяет уехать в гонконгский стартап, некоторым расширить границы восприятия помогают правоохранительные органы. Во всех случаях люди обретают дом. Место, где им комфортно, где, в конце концов, лежат их вещи и живут их родные, — вариантов и критериев много, но худо-бедно собрать классификатор для этого термина можно. Потом это же понятие раскрывается как матрешка: вот отчий дом, вот твоя первая отдельная квартира и так далее.

При этом у тебя остается ощущение родины — места, где ты родился, где прошла часть твоего детства. Ты или идентифицируешь себя через ее культуру, или отрицаешь ее — неважно, она есть, ты несешь некоторый ее отпечаток. Но как быть, когда родины, в общем-то, две? Вопрос столь же глупый, сколь и риторический, но когда ты обретаешь вторую спустя довольно продолжительное количество времени, то на него можно ответить: сиди и смотри, как многое в тебе, твоем характере и поведении находит свои объяснения.

Прежде чем я продолжу, нужен дисклеймер: несмотря на происхождение, я не говорю по-армянски и даже не читаю, но я крещен в Армении в три года и с тех пор не был там 27 лет. Меня редко принимают за своего чистокровные армяне, несмотря на мой внушительный нос, но когда узнают о моих корнях, обычно говорят что-то в духе: «А, ну вообще похож». И да, самое веселое: я вырос на улице Ереванской в Москве. Так просто совпало, хотя, возможно, родители мне до сих пор что-то недоговаривали.

Хотя я родился в Москве, я всегда осознавал, что во мне сильна армянская идентичность при всех вышеуказанных вводных. Мой отец чистокровный армянин, приехавший поступать на журфак МГУ в далекие 1950-е из Еревана, моя мать-москвичка чуть помладше — в ней смесь татарских, русских и латышских кровей. Тем не менее из всего этого коктейля я всегда выделял для себя именно армянское начало: в конце концов, рассуждал маленький я, армянской крови во мне ровно половина, остальных набирается по четвертинке и меньше, так что я скорее армянин.

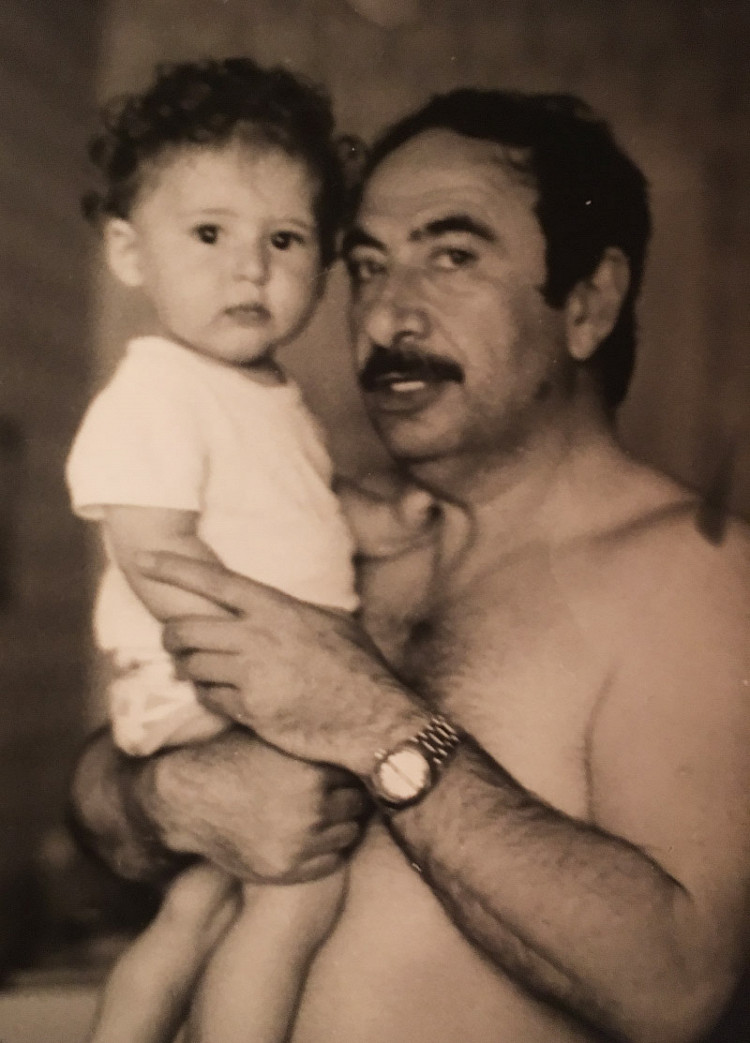

Конечно, этому самоощущению способствовал авторитет моего отца.

У него, во-первых, были усы. Во-вторых, однажды он спас от изнасилования девушку, которую несколько человек затащили в строительную бытовку: шел с работы, услышал крики, ворвался, применил навыки боевого самбо и за руку привел ее к нам домой. В-третьих, он с самого детства одновременно был для меня лучшим компаньоном по играм и ходячей (и усатой) энциклопедией по всему на свете. Помимо того, что ему было очень важно, чтобы я, как и он, занимался фехтованием, французским и был честным, он хотел, чтобы я всегда знал, кто я. Так в домашней библиотеке появлялись красочные сборники армянских сказок, так мне с самого детства объяснили, что яичницу из помидоров (единственное блюдо, которое мой отец готовил безупречно) лучше всех делают армяне. Несколько раз в год у нас дома останавливались родственники из Армении. Они рассказывали, как там прекрасно, каким был мой дедушка, в честь которого меня назвали, как на каждом дереве растут абрикосы и как я смешно ими пачкался, когда меня, трехлетнего, впервые вывезли в Ереван и катали в коляске. Это всегда было почему-то очень популярной семейной байкой, которую на разный лад рассказывали свидетели ереванских событий: «Ты едешь в коляске, а мы тебе срываем абрикосы, кормим персиками, а у тебя уже вся грудь и живот в разводах сока, но ты очень круглый и важный человек без шеи». Примерно так.

Армения в моей детской голове одновременно детализировалась и мифологизировалась. Злые горные духи дэвы соседствовали со знаниями о становлении и распаде империи Урарту, геноциде и резне в Нахичевани. Словом, с детства я понимал, что Армения, при всей сложности ее истории, всегда связана с чем-то жизнерадостным: любовь к детям, абрикосы, вкусная кухня, анекдоты, забавные родственники.

Наши

Чертовски сложно формулировать, когда пишешь об идентичности: то ли скатишься в эмоциональный эксгибиционизм, то ли слишком глубоко погрузишься в себя и не закончишь писать никогда, поэтому продвигаться приходится почти на ощупь.

Из чего строится национальная идентичность? Армянская идентичность? Принадлежность к диаспоре, тесные связи с ней? Я думаю об этом и понимаю, что нет, мне никогда не хотелось специально быть вхожим в нее — зачем, индивидуальность же важнее, да и строить связи, руководствуясь только национальным фактором, как-то странно. Хотя, оказываясь в каких-то компаниях с превалирующим числом армян, я невольно чувствовал себя одновременно своим и чужим. Есть несколько примеров.

Пару лет назад я впервые дошел до армянского храмового комплекса на Олимпийском проспекте — место, где проводится служба в той традиции, в которой я был крещен много лет назад, на языке, который я не понимаю. Мне стало там хорошо, но скорее это чувство было связано с первым за долгое время осознанным посещением церкви в Москве, а не c тем фактом, что церковь эта армянская. Как армянин я все равно находился там на правах белой вороны: после службы все мужчины в черных кожаных куртках разбились на группы, что-то обсуждая и оглядываясь на меня, как на случайно попавшего сюда незнакомца, а я так и сидел на скамье один и смотрел в потолок. О чем я говорил тогда и с кем в своей голове — пусть останется в ней же, но на московский мороз, прихватив в местном магазине лаваша, я отправился с ощущением человека, который пришел в многоквартирный дом знакомиться с соседями, но при этом не знает толком, где в нем находится его квартира.

Такое же отчуждение я почувствовал в секции по боевому самбо, в которую пришел заниматься для текста в журнал. Ее основали двое братьев-армян, назвав в честь героя войны в Арцахе Монте Мелконяна. Он тоже до самой зрелости ни разу не был в Армении, но поехал защищать ее с оружием. Там же он нашел свою смерть. Я стоял в предбаннике спортзала где-то на Авиамоторной со спортивной сумкой на плече и наблюдал за тем, как в сторонке собираются армянские посетители секции. Единственный мой контакт в этом клубе, Армен, не отвечал на звонки, поэтому я не придумал ничего лучше, чем подойти к спортсменам и спросить, не в курсе ли они, куда тот потерялся. Загвоздка была в том, что фамилию его я не знал, так что я взял и совершил один из тупейших поступков, который можно себе представить: подошел к группе армян с вопросом, не знают ли они Армена. «Друг, тут, как ты понимаешь, Арменов, мягко говоря, до фига, тебе какой нужен?» — захохотал один из них. На тренировку я в итоге попал, текст опубликовали, а у меня из головы не выходили разговоры с членами клуба. Узнав, что в оригинале моя фамилия звучит как Туманян, а сменить ее пришлось бежавшему от резни прадеду, они напряглись: «А не менять ее обратно — это твое решение или родители не меняли? А почему?» Я ехал домой с той тренировки и думал: «Окей, а правда, почему? Хотя нет. Скорее зачем? Я разве утрачиваю часть себя из-за окончания фамилии?»

И еще я помню чувство некоторой неловкости: вот же люди, которые очень заботятся о своей идентичности, которые делают для ее сохранения что-то, а я человек, в котором они не опознают своего, но который будто бы пытается к ним примазаться. Хотя стоп. К ним — это к кому? Есть ли во мне характерные для армянина черты личности? Мои сомнения тогда развеяла сестра от папиного первого брака, прожившая в Ереване гораздо дольше моего и связанная с исторической родиной куда сильнее: «Ой, помню я все эти разговоры про чистых армян — такая ерунда, ты Туманов в первую очередь, и да, твой дом и в Армении тоже». Кто-то из знакомых армян постарше тоже как-то сказал мне: «Слушай, не бывает так, чтобы человек был наполовину армянином. Если отец — армянин, то все, ты на сто процентов он».

Ну черт знает, я умею носить яркие рубашки и, если бы знал пару фраз по-итальянски, мог бы познакомиться с кем-нибудь на Никольской, убедив их в своем миланском происхождении, может, тоже попал бы в новости. В редакции «Батеньки» все (и особенно я) тоже любят шутки над моими корнями разной степени жесткости. Самая безобидная из них о том, что как только чернокожие имеют право называть себя и друг друга словом на Н, так исключительно кавказец может использовать слово на Х. Если убрать шутки в сторону, то вот стереотипный набор: я хорошо готовлю ту самую яичницу из помидоров и жарю мясо, я легко выхожу из себя, если мне хамят, я по-прежнему считаю, что ответственность за дом несет мужчина, хотя и понимаю всю архаичность такого подхода в 2018 году и ни в коем случае не считаю его исключительно верным, я угощу человека на последние деньги просто потому, что мне приятно.

Откуда это во мне? Я четко осознал это лишь пару лет назад, а поездка в Армению стала прожектором, который высветил все недостающие куски и объяснил мне про меня еще больше. Я должен был оказаться там гораздо раньше, хотя бы на год. Или на полгода. Мы с отцом собирались в Ереван вместе очень давно: кажется, впервые о совместной поездке туда мы разговорились, выпивая виски на кухне. Мы вспоминали, как каждый из нас с боем отстаивал свою территорию во время моего переходного возраста: его бесило мое курение и красные волосы, меня — его позиция «сначала ты станешь самостоятельным, а потом делай, что тебе угодно». И да, его привычка выходить из себя, когда я ему перечил. Мы обсуждали, что все это происходило лишь потому, что он до одури меня любил и никогда этого не скрывал. Поэтому видеть, как на его глазах упитанный ребенок с пятном от абрикоса на майке становится противным подростком, который вскоре вырастет и обзаведется собственной жизнью, ему было невыносимо больно. Но вот же мы, пьем виски и обсуждаем, что весь инструментарий для взаимодействия с внешним миром, как я вдруг стал осознавать по мере приближения к тридцатке, дал мне он. В меру старомодный, в меру консервативный. В меру армянский?

В Ереване мы должны были пройтись по местам его молодости, заглянуть в окна дома, в котором он вырос. Он рассказывал, как примерно в моем возрасте приехал навестить родителей из Москвы и по городу вмиг пронесся слух, что Туманов в городе. В итоге родственники, знакомые и приятели по очереди требовали его к себе, чтобы накормить в честь приезда шашлыком. Отец рассказывал это как анекдот: «Отказать никому было нельзя, поэтому примерно к двум часам дня я съел, наверное, килограмм восемь этого проклятого шашлыка». Но мы решили, что в Ереване мы разве что просто вместе напьемся, а с дозировкой шашлыка разберемся сами.

Отец

На подоконнике в моей спальне лежит кипа журналов, в которых отец много лет писал колонки, — мне предстоит собрать их в книгу. Его часы, которые он не снимал и которые не останавливались дольше, чем я живу, лежат на моем комоде. Они остановились ровно тогда, когда он навсегда перестал стучать по клавиатуре. В Ереван мы так и не успели доехать — то моя работа, то его работа и больницы.

В какой-то момент той горестной январской ночи мы с сестрой четко осознали, что нас не устраивает скромный банкетный зал для поминок, что отец всегда любил шумные застолья с хорошей армянской едой: на столе непременно должен быть острейший перец-цицак, много сыра, хорошее мясо, много лаваша. Уже сидя в кавказском ресторане и называя пункты меню, я вдруг осознал, что настаиваю на обязательном присутствии на столе хашламы — именно ее, а не кутью, ставят на стол армяне.

Я будто разом вспомнил все, что знал о традициях. Кажется, ровно в те дни куда-то подевались все сомнения в собственной идентичности.

Добро пожаловать домой

Представьте себе такой образ. С самого детства вы знаете, что где-то есть физический дом, от которого у вас есть ключ. Вы храните его в конверте и везде носите с собой. Однажды вы выясняете адрес, доезжаете до нужной улицы, находите нужный подъезд. Толкаете деревянную дверь и поднимаетесь по широкой, но облупившейся старой лестнице. Вот нужная квартира, вы извлекаете из конверта ключ, вставляете в замок. В коридоре вам в нос сразу бьет родной запах: это могут быть мамины духи, запах пирожков, которые тут готовили каждую субботу. Просто представьте себе самый родной запах, сообщающий вам о доме. Каждый скрип паркета, каждый узор на обоях в этом внезапно обретенном доме говорит тебе: «Как же мы тебя заждались, и как же мы рады, что ты дома».

Примерно так я чувствовал себя, пока ехал по улицам Еревана, оказавшись в нем совершенно спонтанно и внезапно — на той самой премии «Аврора». Таксист старается не оборачиваться на меня: я с выпученными глазами смотрю на проносящиеся мимо улицы, нижняя губа дрожит. Дома, деревья, фонарные столбы — все говорят мне: «Мы тебя очень ждали, хорошо, что ты дома».

Вернувшись домой, я буду вспоминать, как почти повторил отцовский рекорд с восемью килограммами шашлыка, но мы с племянницей и ее мужем, встречавшими меня в Ереване, решили, что углеводная кома — это все же чересчур. Я пойму, откуда эта дикая залюбленность родителями — в Ереване детей любят до одури, до безумия. Ставить беременной жене классику, читать комиксы на французском и стихи, чтобы сын сразу привыкал к прекрасному, как это было со мной, — не безумие, а данность для армянского папаши. Я пойму многое и о том, почему я был воспитан так, а не иначе, все это обрушится мне в голову в первые дни по возвращении в Москву.

Но пока я стою в Хор-Вирапе. Меня колотит одновременно от слез, утреннего холода и красоты пейзажа и момента, которая не вмещается в глаза и голову. Кричат ласточки, где-то во дворе храма, деликатно не заходя внутрь, бродят его настоятель и служка со смешными усами врастопырку, будто у героя мультика студии «Арменфильм». У меня с отцом не осталось ни одной незаконченной беседы и спора, мы были максимально близки — как сын и отец, как коллеги, как добрые друзья. Он был абсолютно открыт для меня, колонки из журналов на подоконнике я читал с детства и многие даже могу пересказать. Но сейчас я будто нашел дневник, о котором не подозревал, или письмо от него, которое я должен был распечатать в строго определенный момент, и понимаю, что теперь мы еще ближе.